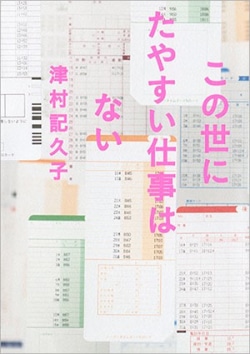

『この世にたやすい仕事はない』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

この世に奇妙でない仕事はない

[レビュアー] 谷崎由依(作家・翻訳家)

小説における仕事の描かれかたというものを考えると、うっすらとした不満を覚えることがある。もちろん、自分で書くときも含めてだ。仕事を書いていながら書いていない。主人公の生き難さのアリバイとして利用したり、日常や人物関係の背景として借りているだけだったりする。そこに物足りなさと、なんというか失礼な感じを覚えるのだ。といって仕事のことにまるで触れずにいると、この人物はどうやって食べているのかなどの突っ込みが入ったりもしてわずらわしい。

いっぽうで、仕事というのは不可解なものだとも思う。サラリーマンやOLといった、無難な属性を人物に付与して話を進めるというのはよくあるパターンだ。しかしよくよく考えると、そんな無色透明な単語で括れる仕事がこの世にあるのだろうか。わたしは以前とある出版社で働いていたが、そこで割り振られていた業務は、出版社で働く、という言葉から想定できるようなものでは到底なく、あまりに特殊で説明が難しいため、いまもってどんな創作にも役立てたためしがない。

前置きが長くなってしまったけれど、そんな仕事に対するいろいろな感慨を、本書を読んであらためて抱いた。仕事というものを主役にして、誠実に、そしてユーモアと愛情をもって描く津村記久子氏の新刊である。『この世にたやすい仕事はない』は、五つの仕事をめぐる五つの物語を収めた小説だ。

“私”は大学卒業以来、十四年間とある仕事に従事していたが、燃え尽き症候群になって辞職した。だがいつまでも休んではいられないので、職業紹介所で「コラーゲンの抽出を見守るような仕事」を求めて勧められたのが、第1話の「みはりのしごと」だ。

モニターを前にして、そこに映った人物をひたすら観察する。“私”の割り振られた対象者は山本山江という小説家で、不法な何かを誰かに、DVDのケースに隠して託されているらしい。本人はそのことを知らず、大量のDVDのうちどれがそれかを突き止めるために行動を監視せねばならない。仕事を続けるうちに、“私”は山本山江の食べているものが食べたくなり、見ている番組が見たくなる。対象者は自宅にいるが、“私”は勤務時間が長すぎてろくに家に帰れない。なさそうでありそうな、いや、やっぱりないだろう、と思うような、不思議で奇妙な業務内容だ。でもたぶん、あるのだろう。この世は奇妙でいつも予想外で、ありとあらゆることが起こるし存在する。人間の世界は雑多で豊かだ。そして仕事の向こうには、人間がいる。

第2話の仕事は、もっと奇妙だ。第1話の仕事を更新しなかった主人公が、次に就くのが「バスのアナウンスのしごと」。廃線にされかけた循環バス「アホウドリ号」の存続資金調達のため、経路にある店などから広告を取り、アナウンスを作成する仕事である。江里口さんという先輩の社員と組み、彼女から教わりながら、店舗を訪ねて広告を請け負い、文章を考え、収録する。バスの走る町そのものとも深く関わる作業だが、やがて“私”は、あることに気づく。こんな建物はなかったはずだ、というものが、江里口さんの作るアナウンスの流れたあとにはできている。アナウンスが町をなぞるのではなく、町が、アナウンスをなぞっているかのように――。

どこかファンタジー仕立ての連作集だが、仕事にまつわるあらゆることが、じつに正確に描かれてもいる。アナウンス作りの腕を買われた主人公は、次は「おかきの袋のしごと」にスカウトされる。小袋ひとつひとつの裏に印刷された「国際ニュース豆ちしき」などのひとことを作成する仕事だ。休職中の前任者・清田さんは優秀だったらしく、好評を博した彼の仕事を引き継ぎ、あらたなシリーズを考えることに、“私”はプレッシャーを感じる。このへんも、わかるな、と思う。わたしも、このところ久しぶりに外へ勤めに出ているのだが、仕事を始めたころは前任者の影を意識してしまうかもな、とか、較べられていると感じるのはつらいな、とか思う。自分の持ち味と得意分野をようやく開拓したところに、今度はまったくの外部から、その仕事を乗っ取ろうとするかのような人物があらわれる。これも、ダメージが大きいだろうと共感する。

「仕事と愛憎関係に陥ることはお勧めしません」という、職業紹介所のひとの言葉。また、第4話の「路地を訪ねるしごと」では、「そんなに一所懸命になることはないんですよ」という言葉に「いえいえ仕事ですんで」と答えた“私”に、上司の盛永さんはこう返す――「仕事だからこそですよ」。仕事だから、頑張りすぎてはいけない。気持ちを、込めすぎてはいけない。ポスター貼りから一種の破壊的カルトとの戦いへと展開する第4話では、作者の人間観察と哲学が冴え渡る。過去の職場で、「人間の心の隙間にそっと忍び込んで、ぷすぷすと針で穴を開けていくような人々に何人か接している」という“私”の目を通して語られるその町の人間模様。津村さんの小説を読んでいる、と感じる瞬間だ。この、まっすぐにぶれない芯に触れるとき、津村さんの小説を読めてよかった、と心から思う。

「感情労働」という言葉の出てくる第5話も、そうだ。ここで主人公は、「大きな森の小屋での簡単なしごと」を任されるのだが(モデルは大阪の万博公園だろうか)、誰もいないはずの静かな森に、何かの気配がする。どうも変だ――というミステリアスな展開から、意外にも“私”の根幹をなす職業観へと繋がっていく。仕事は、仕事だから、仕事だ。仕事は人生そのものではなくて、思いを込めてもそこにいるのは結局は他人でしかなくて、それが私そのものではなくただの仕事だと割り切るために、賃金というものが発生する。でも、それは、仕事だ。「あるいっとき、これに人生の長い時間を費やすのだ、と決めた仕事」なのだ。どんな仕事もたやすくはなく、奇妙で、そして特別だ。わたしたちは、今日も明日も、仕事をして生きていく。

読んでいるあいだ、日々のちょっとした、いつもは目に留めない広告の端々などが面白くて仕方なかった。それから、食べもののことも。ヴルストをケチャップとカレー粉で食べる、は、試してみることができたけれど(美味しかった)、「ふじこさん おしょうゆ」とパンノキのチップス、どこかで手に入らないものだろうか。