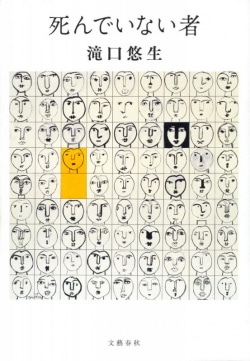

『死んでいない者』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

小説の「縁起」――As He Lays Dying!

[レビュアー] 渡部直己

「埼玉の西側、東京に近くない方」。野菜畑や丘や社や林があり河原があれば、ラブホテルやゴルフ練習所や温泉ランドもあるという土地で、いま、八十五歳の生涯を閉じた男がいる。作中一貫して「故人」と呼ばれる彼の、還暦を迎えた長子・服部春寿を喪主とする五人の子供(および、それぞれの伴侶)と、傍目には「誰が誰だか」まるで見分けのつかぬ十人ほどの孫たちに、三人の曾孫。——滝口悠生の新作は、主にこの「親戚」たちの姿を次から次へと繋ぎあわせながら、土地柄同様、何処にもありがちな通夜の二、三刻を描いてゆくのだが、その発端で、誰ともつかぬ声が次のように呟いている。

(…)親戚など縁起そのものじゃないか、それ以外の意味などあるのだろうか、などと言い出し話を複雑にする。縁起、縁起、とどこかから呟く声がさっきからしている。

しかし、何の「縁起」なのか? 仏教用語としては「因縁生起」。ならば、この「故人」を取り巻く「親戚」をいかなる原因(「因」)や条件(「縁」)として、この場にはどんなことが生起してくるのか?——そう問いながら、人々のさまざまな記憶や嘱目に不思議と明るい哀感を滲みいらせる行文を辿る者は、渦中はたと虚を衝かれることになるのだが、たとえば、似ていること、近くにあることの二種のアクセントは、小説なる場に大をなす。この類似と近接の、さらに固有な相互作用として、小説のなかではまた、似たものは近づきたがり、近づいたものは似通いあう。……だから、まずもって親戚なのだとすれば!? 現にこの場には、日頃は相応の距離を保っている似寄りの者たちが、近々と一堂に会している。のみならず、「血のつながっていない配偶者たちもまたなぜか互いにどこか似て」おり、わけても、長女と次女の夫にあたる勝行と憲司などは、「兄弟としか思えないほど」酷似しているのだ。このいかにも小説的な「縁起」を担ぐかのように、作品は果然、憲司の子供たち(祖父の晩年に八年間も独り寄り添いながら、世間からはいわば泰然と「引きこもっている」美之と、彼の良き理解者たる妹の知花)に主役級の重みを与えるのだというべきか。勝行家の外国人婿とその三歳の息子とが、温泉ランドで作り出す印象的な一齣もこれに準じよう。そのようにして、この「親戚」たちはまず、人生ではなく、むしろ小説そのものの「縁起」になじもうとするのだ。この傾斜の、何気なさを装った不敵な妙味。

それがほかならぬ通夜であることも、同じ妙味にさらに活き活きとかかわって「話を複雑にする」だろう。婚儀などには、この「故人」のもたらす逆説が生じぬ点を銘記すればよい。より正確には、「故人」ではなく、この通夜の遺体があたりに掻き立てる逆説。『平面論』の松浦寿輝に倣うなら、「棺の小窓」から「粘土で造った人形のような」顔をのぞかせているその人は、まさにそこにいて、同時に、そこにこそいない。あるいは逆に、もうそこにはいないものとして、まだそこにいる。作品はこのとき、〈類似—近接〉の「縁」のいまひとつ内側、小説のいっそう深い「因」、すなわちその話者性のうちに、この〈不在—現前〉の運動性をも受肉せんとするのだ。死者の語りという破格がそれに当たる。

三人称多元視界のもと、この作品は、カフカ—百閒的な繋ぎ(Aにかかわるくだりのすぐ傍らで、そのくだりが書かれたものではなく、実際にAが口に出したものであるかのように読み取って反応するB)を、いわば厚みのない糊代のように駆使している。そこから、いとも柔軟な焦点移動(A→B→C→A→D……)が現れるのだが、たとえばこのCの位置に、「故人」は闖入してみせるのだ。かくて、作品冒頭付近、末弟の妻にむけられた語りに不意に小さくまぎれこんだその声(「女同士のもめごとはご免だ」)は、後半部では、幼馴染みの老爺・はっちゃんに委ねられていた二人旅の思い出をあからさまに横奪してしまうのだが(「はっちゃんはまだそのことを思い出せない」)、このとき、作品表題があざやかに物をいう。「死んでいない者」とは、たんに「生者」と「故人」とを併せ示すだけではない。一語はそのじつ、後者に孕まれた不実(テクスチュアル)な幅をも指呼しており、現に、作中人物としては確かに「死んで(この世には)いない」彼は、話者の場ではこうして、まだ「死んでいない」者として——彼自身の遺体にも似た生動を肯いながら——「気比(けひ)の松原」の思い出を語ることになるのだ。作為の極み? だが、この場合、破格は不可欠である。ちょうど、フォークナー『死の床に横たわりて』の一人物として、やはり血族たちに囲まれ腐りながら夏の街道を運ばれてゆく、あの母親・アディが告知したごとく、この場では、むしろ遺体こそ進んで回想すべきなのだ。その「松原」も、一族の「厄介者」寛が息子たちにせがまれたという「誓約書」も、知花の教師の珍妙な口癖(「お下劣です」)も、その他、ここに居あわせる者たちの記憶もなべてまた、「今この場に」ないがゆえに誰彼の脳裏に現前するものであるからだ。記憶にかぎりはしない。そもそも、あらゆる場景を、〈不在—現前〉の不実な(ゆえに、生々しい)逆説(うごき)に晒すことが、小説じたいの成立与件だからこそ、前世紀以来、記憶がかくも親しい小説的主題と化すのだといった、たとえば、そうした紐帯をも(誰にでも許されているわけではない権利として)涼しい顔で肯定してみせること。その不敵な闊達さが、何処にでもありがちな「通夜」の「親戚」たちに、ここにしかない感触を賦活してやまぬのだといえばよいか。

As He Lays Dying!——最後まで下の名の知れぬ彼がこうして死んで横たわっているばっかりに、似寄りたちが集まり、回想がいりまじり、遺体までが語り出し、誰がつくのか寺の鐘が秋の夜に響き寄せるこの場では、つまり、小説そのものが、「通夜ぶるまい」のように気前よく、みずからの生地を剥き出してあたりを活気づけている、それゆえ、書き手も読み手も「みんなちょっと気持ちが明るくなっている」ような……この「縁起」の良さ! 知らぬ間に人称操作の申し子めいた自在さを身につけて、滝口悠生がここに創出したのは、まぎれもなくそうした生気である。