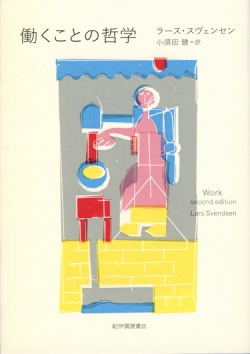

『働くことの哲学』

- 著者

- ラース・スヴェンセン [著]/小須田 健 [訳]

- 出版社

- 紀伊國屋書店

- ジャンル

- 哲学・宗教・心理学/哲学

- ISBN

- 9784314011365

- 発売日

- 2016/04/07

- 価格

- 1,870円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

「本屋で」働くことの哲学

[レビュアー] 辻山良雄(「Title」店主)

それまで勤めていた大手書店を昨年の夏に退社し、今年の一月、個人で本屋を営むようになった。先のことはわからないが、もしそのまま同じ会社で勤めていれば、部長・役員という仕事が待っていたかもしれず、勤め人としては一見余裕がありそうな待遇を受けていた可能性もある。

しかし今では、朝は自分ひとりで荷物の入っている箱を開け、本をすべて並べた後は店内を掃除し、店が開いている間は夜まで一日中そこで接客対応をする。休みの日も外での商談や打ち合わせ、イベント出演などがあり、つまりは一年前よりも、体力的にはよほどきつい日々を過ごしている。

もっともそれが予測できなかったかと言えば、そうでもない。日本のほとんどの会社は、そこに長く所属し、順当に出世していくことで、貯めていた給料の後払いを受け取るようなシステムになっている。それではなぜ、私はこれから待っているかもしれないその報酬を享受せず、つらい〈労働〉にも見える場所に戻っていったのか。自分でも実はぼんやりとしか、その行動の意味はわかっていなかった。

本書はノルウェーの哲学者、ラース・スヴェンセンが書いた仕事に関する本である。仕事の本と言っても、いわゆるビジネス書とは異なり、〈働くこと〉に関して想起されたことを積み上げていくという、哲学エッセイだ。文章は読みやすく、働くという身近な行為を通し、現代だからこそ発生する、国を越えて共通の〈心的〉問題を見事に浮かび上がらせている。

私(四十三歳)の親の世代では、仕事とは確実に、生きるために行う〈労働〉に近いものだった。もちろん今でもそうした側面は大いにある。だがスヴェンセンも指摘するとおり、この数十年のテクノロジーの発達により、私たちはかつてと同じものを生産するのに、半分の時間ですむようになり、そのため私たちの手元には、かつては想像もつかなかったほどの時間が残ってしまった。その余剰時間は、一方では新しいタイプの仕事を生んだが、また一方では「充分に稼ぐだけでは、この空白を埋めるのに、何かが足りないのだ」という、新しい種類の悩みを生んでしまったようにも思える。時間に余裕があるとき、人は考えなくてもよいことまで考えるものだ。そこでは、「自分はこの仕事で本当に満たされているのか」という、普段の自分が無意識に目をそむけていたことに否応なく向き合わされてしまう。

ここまで読んで「いや、そんなことはない。仕事に費やす時間が短くなっているというのなら、なぜ自分はいつもこんなに残業続きなのか」と思われる人もいると思う。しかし、考えてみてほしい。仕事の合間にSNSのメッセージが届き、友人に会いに行った夕食の場では、〈ついで〉に仕事の話もして、その後、スマホに届いていた仕事のメールを一本返信する。いわば、限りなく近づいた仕事と日常の境界線。スヴェンセンの言葉を借りれば、日常に近づくにつれ仕事は確実に〈レジャー化〉しているのであり、そこでは〈食べるための仕事〉という考え方よりも、〈仕事は人生を充実させてくれるもの〉〈仕事では他人とも仲良くなれるし、自己実現もできる〉というような考えが常に優先されるようになる。

しかし〈人生の充実〉〈自己実現〉などの言葉は、聞こえはよいが結論は決して出ないぬるま湯のようなものだ。それを追い求めるあまり、私たちはいつしか仕事そのものよりも、仕事をしている私にうっとりしてしまうという〈仕事ごっこ〉により満足を覚えるようになり、仕事そのものに、直接触れることがなくなってしまう。〈退屈〉が始まり、自分の仕事の意味を考え始めるのはそんなときかもしれない。

過去の労働者は〈退屈〉している暇さえなかったであろう。かつての労働には見ることができた、自分の手から生み出されたものを尊ぶ価値感。私たちは今更その時代に戻ることはできないが、労働者が持っていたであろうそうした〈生〉の実感を、この時代の倦怠感の中に差し込むことはできるかもしれない。

会社を辞めたのも、〈生〉を生殺しにする仕事よりも、輪郭がはっきり見える仕事の方向を無意識に選んだのだろうと、この本を読んだ今、自分では考えている。商いのサイズを落としてみると自分でも意外だったことに、売れた本が数字ではなく〈本〉として見えるようになり、店に来るお客さまが、入れ替え可能な消費者としてではなく、それぞれ顔が見えるひとりの〈人〉として見えるようになった。そうした中で自分の仕事を作っていくことは、何かしら健全なことのようで、本来の〈商い〉に近いのではないかと今では思っている。