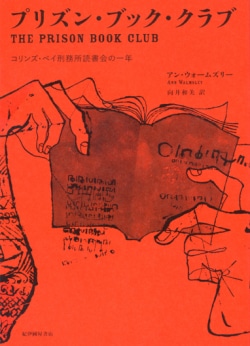

『プリズン・ブック・クラブ――コリンズ・ベイ刑務所読書会の一年』

- 著者

- アン・ウォームズリー [著]/向井和美 [訳]

- 出版社

- 紀伊國屋書店

- ジャンル

- 文学/外国文学、その他

- ISBN

- 9784314011426

- 発売日

- 2016/08/29

- 価格

- 2,090円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

囚われの身から、もう一つの世界へ

[レビュアー] 坂上香(ドキュメンタリー映画作家)

タイトル(『プリズン・ブック・クラブ』)が示すように、本書はカナダの二つの刑務所内で行われている刑務所読書会について描かれたノンフィクションである。ドキュメンタリー映画を見ているかのように臨場感たっぷりで、劇映画のようにストーリーが展開する。そして、まるで自分も読書会のメンバーとして参加しているかのように語りかけてくる。

「もう一つの世界へようこそ!」

著者のアン・ウォームズリーはかつて強盗に襲われた被害体験を持つ雑誌ジャーナリスト。犯罪のせいで深刻なトラウマを負い、数々の後遺症にも悩まされてきた。にもかかわらず、友人のキャロルに誘われて刑務所読書会のボランティアを始める。キャロルはこの読書会を立ち上げた献身的な慈善家だが、アンは本の虫で、ちょっとした好奇心から参加したに過ぎなかった。

読書会のメンバーは刺青(いれずみ)だらけの強面(こわもて)の男性受刑者たち。実は、アンは怖くて気が気ではない。受刑者と二人きりになると不安に駆られる。しかし、「本」がアンと受刑者たちの距離を縮めていく。「読む」行為と、「語り合う」行為と、「考察する」行為のセットによって。

たとえば『月で暮らす少年─障害のある息子と父親との記録(The Boy in the Moon: A Father’s Search for His Disabled Son)』(未邦訳)は、先天的な障害を持つ子どもの父親でジャーナリストのイアン・ブラウンが、子どもを介護する自分と妻の日常を描いた追想記だ。キャロルとアンはブラウンの逆境に心を寄せ、登場人物を自分に重ね合わせて読むことを受刑者に期待する。

ところが、彼らの反応は全く違った。子どもを重荷に感じているブラウンは残酷な人間で、自殺を考えるなんて「無責任」、家族に関する道徳観を押しつけているし、恵まれた環境で育ち社会的地位も高いのだから不平を言うべきではない、何か隠し事をしているはずだ等々、大半がブラウンに対する辛辣な批判だった。

困惑する二人。そしてキャロルが受刑者に向かって次のように言う。実は、わたしたちはある意味、だれもが障害者なのだから、自分の愚かさや不完全さを恐れる必要はないと、この本は教えてくれているのではないかと。どこかで耳にしたことのあるような「正論」である。偽善に敏感な彼らには、当然伝わらない。

後日、キャロルとアンはこの「正論」をめぐって話し合う。そこでキャロルは言う。「逆境にいるのはだれかといえば、それは彼ら受刑者たちのほうなのよ。食事はきわめて質素だし、一日五回も〈点呼〉を受けて管理されている。外の樹木一本さえ見られない。面会者はごくわずか。尊厳も奪われる。好きでもない人間と一緒に狭い場所に詰めこまれる。わたしたちは、そういう世界から彼らを連れだそうとしているし、その結果として興味深い発言が出てくるのだと自覚しなくてはいけないわ」

私自身、刑務所と関わりはじめて三〇年近くになる。ある時は面会者として、ある時はワークショップの講師やスピーカーとして、またある時は取材者として、今まで数多くの国内外の矯正施設を訪れてきた。そのなかで国や地域で刑務所のあり方が大きく異なること、そしてそのあり方は時代や政治によって様変わりすることを目の当たりにした。と同時に、どんなに自由に見えても刑務所は刑務所であること、私たちがいかに塀の中の彼らを知らないかということも痛感した。だからキャロルの言葉はそっくりそのまま私の感想でもある。

ただ実のところ、こういうことにピンとくる人は少ないかもしれない。彼ら(受刑者)と私たちにはそれだけ隔たりがあるからだ。彼らがどんなに管理されようと、尊厳を奪われようと「だって悪いことをしたんだから」の一言で片付けられてしまう。受刑者を前にすると恐怖で震えるアンにとっても、それは同じだったかもしれない。そういう一般読者にどう関心を持ってもらえるか。本書はそのことを強く意識しているように思う。

まず、本書が読みやすいのは、慈善家の立場からではなく、一般の目線で書かれているからだろう。アンは犯罪被害者としての自らの立場に時々触れながら、受刑者とは一定の距離を保とうとする。両者の関係性は徐々に変わっていくのだが、決してドラマチックではない。

また、本書のあちこちに刑務所ライフが散りばめてあるから読者を飽きさせない。刑務所内での猛暑の過ごし方から、盗んだペンの使い道、密造酒や催涙ガスの作り方、図書室での抜き打ち検査、受刑者によるストライキや独房の様子、暴行沙汰、人種抗争まで。読書会の開かれている場所が外の世界と同じではないことを、繰り返し思い起こさせてくれる。

余談になるが、刑務所の様子や会話のディテールがこれだけいきいきと描写できるのは、取材に対してカナダの刑務所が開かれているからだ。看守の立ち合いも防犯カメラもない場所で読書会が開かれること自体、日本では考えられないが、毎回ICレコーダーを持ち込めること、受刑者と個別に監視抜きで語り合えること、その全てを録音して出版できること、彼らの活動の様子がHPでも写真付きで紹介されていること(http://www.bookclubsforinmates.com/)等、羨ましいことばかりだ。ちなみに私は国内の刑務所にカメラを持ち込むために六年間も交渉をしなくてはならなかったが、アンはボランティアの初日からICレコーダーを持ち込んでいる。プライバシーを理由に情報を封じ込める日本と、プライバシーに配慮しつつも社会に伝えようとするカナダの違いに溜息が出る。日本の法務省も本書を職員の課題図書にして、考え直してほしいものだ。

これは何もカナダに限ったことではない。海外の矯正施設における更生プログラムに関するノンフィクションは枚挙にいとまがない。アメリカの少年院で行われている作文教室についての『プリズン・ボーイズ─奇跡の作文教室』(築地書館)や本書でも紹介されている『刑務所図書館の人びと─ハーバードを出て司書になった男の日記』(柏書房)など、日本語訳が出ているものだけでも複数ある。

その多くが受刑者たちの成長に焦点を当てているのだが、本書の特徴はさらに、教える側も気づかされ、学び、変わっていく様子を描いていることにある。

たとえば『月で暮らす少年』の一件のあと、キャロルとアンは、恵まれた環境にある白人の自分たちにはしょせん劣悪な環境を生き延びてきた受刑者を理解できないと諦めはしない。かといって、自らの「正論」を否定したりもしない。ここからがミソなのだが、社会構造の中での立場の違いを認めたうえで、なぜ彼らがネガティブな反応を示したのかを考え、対話を重ねる。そして、障害者/弱者という扱いづらいテーマをやめてしまうのではなく、受刑者がより受け止めやすいカタチを模索し、工夫していくのである。しかし言うは易く行うは難し、である。

その工夫の一つが選書の幅広さだ。社会的に議論を巻き起こしたノンフィクション、発達障害の少年が語り手のフィクション、人種をめぐる歴史巨編、書簡形式の小説、移民や戦争やDVをめぐる作品、詩集、古典文学、短編集、ベストセラーの伝記等、それだけのジャンルやスタイルに一年間触れるだけでもそうとう世界が広がるだろう。

選書の方法も興味深い。アンらは受刑者と個別に語り合う時間を持ちながら、あえて彼らの嗜好と違う世界を提示したりもする。またある時は、個別具体的な受刑者を意識した世界を用意する。読書会の課題本以外にも個別に本を紹介する。アンが以前読むのを断念した本を受刑者から逆に推薦されたりもする。外の世界で人気がある作品が塀の中でも受け入れられるとは限らない。毎回が挑戦だ。受刑者らはその世界にどんな反応を示すのだろうか。毎章ドキドキさせられる。本書で触れられている書籍が巻末に八頁に渡ってリストアップされているから、参考に見てほしい。彼らと対等に語り合うためには、どれだけ勉強しなければならないか!

読書会自体は、課題本を各自が読んだうえで語り合うという、至ってシンプルな手法を使っている。ただし読書のレベルがまちまちなので、受刑者の代表らが時間外に不慣れな受刑者に手を貸したりもする。時には部分的に朗読したり、関連する写真を見たり、音楽を聴いたりもする。そのなかで、読み手である受刑者らの過酷な生い立ちや人生が立ち上がってくるのだ。各々の世界観や偏見も浮き彫りになる。読書を通じて他者への見方が変わったり、他者の意見を聞いて初めて気づかされることもある。同じ本と思えないほど感じ方や受け止め方が違ったりもする。激しい口論も起こる。読書会に触発されて詩やエッセイを書いてくる者もいる。全体的に硬くなり過ぎず、しめっぽくもなく、思わず笑ってしまうところもあって、読書会の居心地の良さを疑似体験できるはずだ。

さらには、小説家とEメールでやりとりをしたり、売れっ子小説家がゲストとして招かれたりする様子も描かれていて、ワクワクする。それを日本の文脈で夢想してみる。受刑者らが村上春樹の『羊をめぐる冒険』上下巻を熟読したあと、村上本人が刑務所を訪れる。そして村上を囲んでディスカッションする様子。「そんな風に感じたのか」と村上は驚き、受刑者は「そんな思いで書いたのか」と驚くに違いない。それだけで人生が大きく変わってしまう受刑者がきっと一人や二人は出るはずだ。村上の新作にも、大きな影響を与えるに違いない。

本書では、六名の受刑者に著者が日記帳を渡し、読んだ本の感想や手記を書くように促す様子も紹介される。それを使って個別インタビューをするためだ。ここまでくると「プリズン・ライティング・クラブ」ではないか! とツッコミたくもなるのだが、この過程を通してそれぞれの世界がより明らかになり、両者の距離が縮まっていく。ある受刑者は書きはじめたばかりの日記帳に次のように綴った。「おれの書く文章を待っててくれる人がいると思うと、感謝でいっぱいだ」

実はこれと似たことを、私自身も最近体験した。読書ではなく、映像という手法を使ってだが。私は二年前から国内のある刑務所でドキュメンタリー映画の撮影をしている。そこでは受刑者同士の対話プログラムが行われており、生い立ちから罪を犯すまでの人生を振り返り、徹底的に語り合う。

参加者数名を対象に個別にインタビューを続けてきた撮影最終日、「最後に何か言い残したことは?」と彼らに問いかけてみた。一人は「次回までに考えてきて、と毎回何らかの課題をもらったことが良かった。考えさせられたし、自分の思いを整理することもできた。ありがとうございました!」とニコニコし、ペコペコ頭を下げた。もう一人は「自分をインタビューの相手に選んでくれて嬉しかったです。話を聞いてもらって、本当に嬉しかったです」と顔をぐちゃぐちゃにした。二年前は能面のように表情がなく、無口だった二人である。

つまるところ、読書でも、対話プログラムでも、映画でもいいのだ。絵画、音楽、演劇、ダンスなど、どんな表現活動だってかまわない。表現するということ自体が、もう一つの世界に誘う可能性を秘めているのだから。

ただし、伴走者が必要だ。語り合える存在としての他者が欠かせない。そして共に走りながら気づくだろう、もう一つの世界を必要としているのは彼らだけではないことを。そのことは、本書の次の言葉に現れている。

「この世界には、なんとさまざまな囚われびとがいることだろう。監獄の囚人、宗教の囚人、暴力の囚人。かつてのわたしのような恐怖の囚人もいる。ただし、読書会への参加を重ねるたびに、その恐怖からも徐々に解放されてきた」