本っぽさ、小説っぽさ 大澤聡

[レビュアー] 大澤聡

石川啄木の「いつか是非、出さんと思ふ本のこと、表紙のことなど、妻に語れる。」ではないけれど、いつか出せたらなと思う本のタイトルやコンセプトやデザインやのアイデアだけは机の(抽斗)(のなかのUSB)がぱんぱんになるほど大量に眠り続けているのであって、それらのコンテンツとパッケージには是非とも絶妙なバランスポイントを掴まえて相互に連動なり拮抗なりしあうことで書籍概念のリミットを拡張してほしい、とかなんとかごくたまに構想というかもはや妄想の類の断片を奥さんに縷々開陳するものの、毎度のように「それってほんとに全部やれんの?」と問い返される瞬間の到来を俟(ま)つまでもなく、こんなペースで仕事していたのでは今回の人生のあいだにすべてが実現しようはずもないことは自分でもとっくに気がついているし、なにより実現に不可欠な編集や営業や装幀など各所の協働者たちの同意と熱意が足並み揃うケースは稀少なのだと最近では理解しはじめてもいて、だから、例えばニューアカ全盛期の『本本堂未刊行図書目録』(坂本龍一)、あの要領でアイデアのスケッチだけでも未来の不特定の誰かに宛てて投瓶することをもって慰めとしておくほかなさそうだといよいよプランの下方修正を検討している自分がいるのです……なんて自分の話からはじめたのは、僕がやりたかったことを本書が軽々と実現していて地団駄踏むほどに悔しいからではなく、むしろその完成にいたるプロセスには妥協や諦念や憤怒の局面(現実にではなく可能的なそれ)が幾度も訪れたのではないかと推察されるからなのである。それくらい稠密に設計されている。隅々まで。この時代にあって通常なら構想で終わったであろうタイプの企画。まさに「未刊行図書」。それがこうやって実現している。奇蹟的。

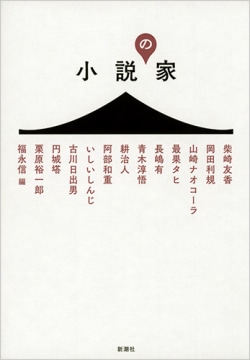

柴崎友香、岡田利規、山崎ナオコーラ、最果タヒ、長嶋有、青木淳悟、耕治人、阿部和重、いしいしんじ、古川日出男、円城塔による短篇小説、それと栗原裕一郎による論考、計一二本で構成されたこのアンソロジーの編者である福永信も小説家だが、自身では小説を寄せず全体のディレクションに徹していることは、小さな活字で一二頁におよぶ、虚構と現実を往還するそれ自体が小説めいた「謝辞」によって知ることができ、企画展のキュレーターのような印象さえ漂う……というのもあながち筋違いの比喩でもなくて、一一の小説はそれぞれイラストやマンガや写真などビジュアル作品とのコラボレーションを施され、アートワークとして成立しているし(とすれば、栗原論文はさしずめ展示解説か)、もともと本書は『美術手帖』の連載企画が原型なのだった。挿画にたっぷりスペースを確保する。ときに、ビジュアルがテキストパートを凌駕する。どころか、イラストの割込みによって文字列が中断してしまう。かと思えば、風景写真の上に乗っかるかたちで活字が組まれる。攻守交替。変幻自在。

テキストとビジュアルのコラボ作品が別のコラボ作品と併載される。その偶接が新たなコラボレーションを胚胎する(本当は配列も緻密に計算されている)。そこにとどまらず、作品同士のあいだに星座線をどんどんと引き入れていき――そういえば「星座」は福永のキーワードの一つだ――、幾通りもの方法で勝手に繋ぎ読む態勢こそがアンソロジーの読者には相応しい。いずれ各作家の単著に格納され所を得る以前の「かりそめ」の居場所という性格は、しばしばマイナスに捉えられもする(書店の棚を著者名五十音順で網羅的に流していく人でも、「あ」直前や「わ」直後に配置される「アンソロジー」枠はスルーしがちだ)。だが、固有名依存型の創造から自律分散/集団型の創造へと、そして作者主導から読者主導へとシフトしつつある現代の小説環境を再設定する際のヒントがここにこそある、という話はとりあえず措いておこう。

レイアウトもフォントも作品ごとに自由に切り替わる。頁紙は作品の条件やテイストに応じて完全に使い分けられ、カラー頁も多い。小口部分にその不統一ぐあいが層状に可視化されるわけだけど、かくも区々の用紙を同梱した書籍はそうない。とりわけ小説本では。作品の趣旨に鑑みて挟込み頁があったり、白い紙に白インクで印字してあったり――そのため一見ただの白い頁なのだが光のあたる角度を調整してやるとかろうじて判読可能に――、目次が各者の直筆だったりと、とにかく限界まで好き放題やっているのだ。再帰的なデザインが読む者に「読む」行為や体験そのものを自覚させる(なお、装幀は名久井直子)。

「好き放題」に見える。けれど、もちろん編集過程にはいろんな次元の交渉も(没交渉も)介在したはずだし、アウトプットにいたらなかった目論見もあったろう。それでも、途絶した無数の選択肢たちの集積はこの本に不可視の奥行を与える。読者はそうした分岐的な位相も無意識に察知しながら読む。つまり“この本のありえた別の姿”を夢想する。それが単なる思い込みだとしても。その勝手な想像がいつか別の新たな本を産む……ことだって十分にありうるし、それは目の前に物(ブツ)として存在すればこそなのだから、やっぱりメモではなく本のかたちで投瓶しないといけない。反省。

いずれの収録作も「小説の自由」を強烈に体現している。事後に浮ぶ内容上の統一コンセプトがあるとすればそれだろう(この寄稿者が結集すればおのずとそうなる)。超域的な表現の実験を包摂する形式なき形式が小説だったはずだが、そして演劇や音楽や政治や科学など他ジャンルと積極的にクロスオーバーしていたはずだが、いつからか「小説」っぽい小説ばかりが跋扈する。書籍も同じ。技術の進展と逆行するように、定型的な本ばかりが量産される。テキストデータを流し込んでなんて表現は反吐が出るからやめましょうよと編集者やデザイナーが多く参加するイベントの壇上で僕が発言した瞬間にフロア全体が凍りついたのは、言い方がマズかっただけで、実際にはみんな諦めてなどいないと僕は思っている。本書の魅力を感じ取ることができるに決まっているのだから。

本書の初出連載は『美術手帖』が一九五八年になぜか一〇ヶ月間だけ設置した「小説」欄に触発された半世紀後の再演(リプレイ)になっていた。批評的な試みだ。過去の雑誌や新聞には、そののち継承されなかった未完のフォーマットが膨大に埋蔵されている(良企画も定期刊行物に要請される目先の変化のために犠牲となることはいくらでもある)。それら有象無象の財産を発掘し、仕分けし、新規のアレンジのもと蘇生させる作業は後続者たちに課せられたミッションにほかならない。この点でも本書は編集上の提言を饒舌に宿している。あらゆる本の作り手は存分に嫉妬するといい。