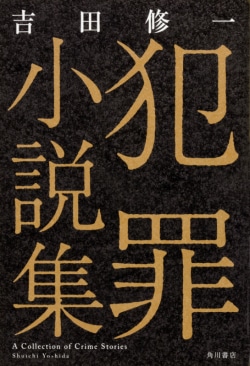

『犯罪小説集』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

まるで堤防が決壊するように

[レビュアー] 梯久美子(ノンフィクション作家)

読み終えて本を閉じ、贅沢な小説集だったなあ、と思ってぼんやりする。最後の一篇を読了したとき、私は山手線の電車に乗っていた。余韻のさめないまま本から目を上げ、窓の外の景色が目に入ってきたとき、見慣れた沿線風景がまるで知らない土地のそれのように思えた。いつも乗り降りしている目黒駅がすぐそこに近づいていたのに。

収録されているのは五つの中篇小説である。どれも息を詰めて一気に読んだ。そして心を別の場所に持っていかれた。タイトルの通り、五作はみな犯罪をテーマにしているが、それぞれがまったく別の貌をしていて、読後感もすべて異なる。

一作目の「青田Y字路」は幼女誘拐がテーマである。終盤、それまでまったく描かれなかったある人物の記憶と心情が簡潔な文章からほとばしり、読んでいる私の中に一気に流れ込んできて、「え? え? え?」と思っているうちに、怒濤のラスト。――と思ったら、さらに「ええっ?」となるどんでん返しが待っていた。読後、凄絶な哀切さとでも言うしかないもので胸がいっぱいになる。

二作目の「曼珠姫午睡」は、弁護士を夫に持つ四十八歳の主婦・英里子が、小中学校時代の同級生が男性遍歴の末に「痴情のもつれ」による殺人事件で逮捕されたことを知るところから始まる。「気持ちは平気でも、私は体が寂しがりやもん」といって、雇われママをしていたスナックの客を口説いていたという元同級生は、なぜか、英里子という名を源氏名にしていた。

彼女の人生を追いかけ、その足跡を辿らずにはいられない英里子の微妙であやうい心理は、とてもここで要約して紹介できるものではなく、作者の巧みな筆で味わってもらうしかない。読後感は、苦みとえぐみに意外なさわやかさが入り混じり、皮ぎりぎりまで絞ったグレープフルーツジュースのようだ。

三作目の「百家楽餓鬼」はマカオのカジノで百億円の借金を作った大企業の御曹司が主人公。四作目の「万屋善次郎」の主人公は、都会から地方の限界集落にある実家に戻って親を看取った後、村おこしの事業を始めようとして地元の老人たちとトラブルになる六十代の男だ。そして五作目の「白球白蛇伝」には、引退した後も派手な生活がやめられず、借金をかさねていく元野球選手が登場する。

こう書いていくと、ここ数年のうちに実際に起きた事件を連想する人がいるかもしれない。映画化されて話題になっている『怒り』について、作者は、リンゼイ・アン・ホーカーさんを殺し、整形して逃亡した市橋達也の事件にインスピレーションを受けたと語っているが、小説のストーリーは実際の事件とは異なっている。それと同じで、「あの事件のことかな?」と思って読み始めると、読者は良い意味で裏切られることになる。

私は犯罪もののノンフィクションをずいぶん読んできたが、本書を読んで、小説の力というものをあらためて思い知らされた。虚構を通じてしかあぶりだすことのできない真実というものがこの世にはあるが、特に人が犯罪を犯すとき、その内部で何が起きているのかは、本人にも説明不能である。

他人にとってはなおのこと分からないはずの暗闇に虚構の力を借りて踏み込むこと。そしてその暗闇が、濃淡の差こそあれ誰の内部にもあり、ちょっとした偶然で人生を変えてしまうことを読者に気づかせ、震撼させることは、小説を通じてしかできないのではないだろうか。

本書を読みながら、私は恐怖し、戦慄し、茫然となったが、それと同時に、ある種の解放感を覚えたことも告白しなければならない。堤防が決壊するように、抑えていた激情を一気にあふれさせる人間の姿には、倫理をこえたカタルシスがある。すぐれた犯罪小説を読む醍醐味は、こんなところにもあるのである。