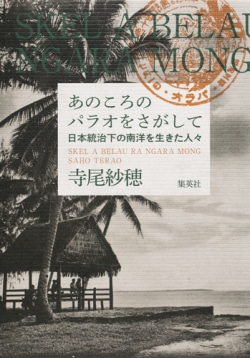

『あのころのパラオをさがして 日本統治下の南洋を生きた人々』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

記録されにくい声に耳を傾けて

[レビュアー] 平山周吉(雑文家)

「山月記」や「李陵」の作家である中島敦に導かれて、南洋のパラオを目指した不思議な旅の記録である。中島敦の小説は国語の教科書でお馴染みだが、中島が喘息の療養も兼ねて、南洋庁のあったパラオへ国語教科書編修の仕事で赴任したのは、昭和十六年(一九四一)六月という、日米開戦直前の不穏な時期だった。中島のパラオ滞在は結局一年足らず、それどころか、帰国後九カ月で病死した。

パラオというと、一昨年の天皇皇后両陛下の慰霊の旅で語られることが多い。日本人旅行者の九割は、美しい海に潜るダイバーである。著者の寺尾紗穂はそのどちらとも違う。戦跡訪問でも観光でもない。中島敦のパラオを題材にした小説に出会ってから十五年後の昨年、やっとパラオに辿り着く。日本統治下を知る現地の人たちに話を聞くことが第一の目的である。移民として渡った人たち、中島敦のように仕事で住んだ人たち、その人たちにとってのパラオも知りたい。

タイトルの『あのころのパラオをさがして』の「あのころ」とは、人々が歴史に翻弄されざるを得なかった時代である。「あのころ」の人々の息づかいを記録するためにとった方法が「ノンフィクションエッセイ」であった。それはスローライフな著者にふさわしい方法であろう。ふつうの人々が素顔の感情や本音を、ふと洩らすまで、のんびり、じっと耳を澄まして待つのだから。

スローライフによる誤算もある。ずっと前に買ったガイドブックを持参したために、当てにしていたレンタサイクルの店はとっくにつぶれていた。自転車を乗り回す気ままな取材は叶わず、炎天下を歩くか、タクシーを利用するしか方法はなかった。著者の本業は美声のシンガーソングライターであり、十歳をかしらに三人の娘を育てる母親でもある。子育てに時間をとられた十年の間に自転車屋は消えたが、その反面、パラオへの思いは熟成している。関連資料も読み込んだ。ただ問題は「あのころ」の人々が亡くなってしまう。無常迅速との争いである。

「文春オンライン」でこの夏、三十歳代の表現者に「戦争を書く」理由を訊ねる連続インタビュー記事が載った。寺尾はトップで登場した。その中で寺尾は記録されにくい「小さな声」「細かい記憶」に耳を傾け、「単に昔のことを書くんじゃなくて、私と同世代の人たちが、過去の状況を想像できるものを書いていきたい」と語っていた。そのために意識的に採用された方法が「ノンフィクションエッセイ」なのだろう。「戦争を知らない子供たち」のさらに子供の世代による、着実にして真摯な歴史探求である。

寺尾がパラオでもっともじっくり話を聞けたのは、八十五歳のニーナさんだった。ニーナさんは満洲事変が起きた昭和六年生まれ、南洋庁がつくった公学校(小学校に相当)で五年間学んだ。教育らしい教育を受けた第一世代といえよう。

「二年生で、もうよく日本語話せました。三年生になると色々、算術とか歌も歌ったんです。日の丸の歌、桃太郎とか、沢山ありました。日本の先生はいい先生だった。(略)子供たちには厳しいことを言わなきゃ利口な子にならない。厳しい、そうじゃなかった、掟(おきて)習う。これを守れば、殴らなかった」

ニーナさんのオーラルヒストリーな語りに細心の注意を払い、七十年以上前の回想の逐一を等身大で受けとめようとしている。「ニーナさんの語る日本のイメージには郷愁と憧憬(しょうけい)と、日本人への思慕が感じられた」と。ニーナさんの思い出はそれがすべてではなかった。日米戦が始まると戦闘を避けて、森の中へ逃げ込んだ。「一番かわいそうだったのは、コリアン朝鮮の人。朝鮮、朝鮮、あれたちは(日本人が)いじめてやった。沖縄の人もかわいそうだった。日本人がいじめた」。日本統治下の身分秩序をそのまま反映する事態が展開し、餓死者も出た。

ニーナさんはハンセン病患者だった二人の親戚を日本軍によって殺害されていた。それどころか、ICレコーダーでの録音を止めて、「オフレコ」でしか語ろうとしないこともあった。それでも「日本統治時代への思慕」を持ち続けているニーナさん。「美談」にも「汚点」にも収斂されることのない「歴史」の存在に著者は混乱していく。本書の中で、著者は何度も立ちどまり、言葉を失い、時に嗚咽する。そうやって「歴史」を全身で感じていくのだ。ふんだんに降り注ぐ太陽の光も、蚊にさされたかゆみも、ヤモリの鳴き声も、同じく肌で受けとめていく。人間と生き物の「営み」の中に「歴史」を見ていく。

一見おっとり型のようだが、著者の行動力は凄まじい。案内人ケルヴィンからは「ジャングル・レディ」の名を奉られる。現地人虐殺計画のあった防空壕を訪ねて、蛇のいる泥道を突き進む。日本に戻ってからは、パラオからの引揚者が住む開拓村を訪れる。両陛下の行幸啓があった宮城県の北腹尾だけではない。スポットライトを浴びなかった宮崎の入植地には、子育ての合間を縫って、日帰り強行軍で行くのだ。

パラオの中島敦は真珠湾攻撃の報を知って、本土に残した妻子に「海軍は強いねえ」「いよいよ来るべきものが来たね」と手紙を書いた。著者は「博覧強記であった中島敦でさえ」とこの記述に疑問を呈している。しかし、中島がなぜその文面の手紙を書いたか、あの時期にパラオに行ったか。中島敦の負の一面も否定することなく視野に取り込めれば、「あのころ」はさらに別の違う相貌を見せるかもしれない。著者のさらなる研鑽を期待する。