『地上に星座をつくる』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

星座の中で生きる人

[レビュアー] 最果タヒ(詩人)

最果タヒ・評「星座の中で生きる人」

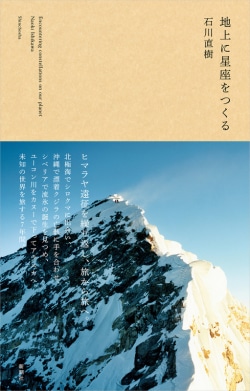

辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている写真家・石川直樹による書籍『地上に星座をつくる』が刊行。北極海でシロクマと出会い、沖縄で漂着クジラの亡骸に手を合わせ、シベリアで流氷が生まれるところを見つめ、ユーコン川をアラスカへカヌーでくだる、7年間の旅の記録を収録した一冊だ。

本作について、映画、WEB、広告、音楽、アートなど「詩」を通して世界を想像する注目の現代詩人・最果タヒさんはどう読んだのか? そして、何を感じ、何を思ったのか?

***

この地球でこれまで生まれて死んでいった人類はどれほどの数いるのか、知ることはできない。遺跡や彼等の痕跡が見つかることはあっても、記録されたものを解読することができても、そこにいた人間がどのように生きていたのかを想像するには限界がある。なぜなら地球には、日本で暮らす人々の想像を超えるような場所がいくつもあるからだ。人はその土地に順応することで生きていく。想像さえ追いつかない土地に、さらに人がどう生きるのか。それらを知るにはどうやっても、その土地を知ることから始めなくてはならない。

冒頭「ウサギ狩り」に以下のような一文がある。

「普段からカーナビやGPSを使い、地図上の座標として目的地を把握する人間と、地形や動植物を頼りに自分のいる場所を立体的に察知する人間とでは、世界の見え方が劇的に異なる」

これは、歴史や過去を知る上でも同じかもしれない、と思った。その土地を歩くこと、その土地に順応しようとすることで、見えるものがある。インカの時代、アンデスの山頂で生贄として捧げられ、ミイラとなって見つかった少女「ドンセリャ」が山頂に向かうため歩いたであろう道を、石川さんは現代において歩く。石川さんにしか見えない「ドンセリャ」の姿がそこにはある。彼女は険しい道をこえて、山頂にたどりつき、トウモロコシの酒「チチャ」を飲んで昏睡状態となり、凍死した。そのとき、彼女が感じた寒さは、私にはわからない、わからないのに、わかるような気がしてしまう。彼女の気持ちだとか、そういうものをどうやっても想像し「かわいそう」と思う。そのことを、石川さんの言葉は引き止めてくれる。

石川さんは安易にその人の気持ちを想像することはしない。同じ土地に立つと、同じものが見える、ことはあるだろう。けれどだからこそ遠い人であっても、ミイラとなった人であっても、単なる「他人」であることに変わりないということを、石川さんは知っている。人は物語の中にいる登場人物ではなく、死にも肉体にも生活にも全てが内包されることはない。と、いうことを忘れる。人は。けれど、その人が生きた土地に立つ時間、人はそのことを思い出すことができる。

この本には石川さんが親しくしている人も多く登場するが、生きていて、石川さんと親しければ親しいほど、その人は断片的に描かれているように感じる。「標高8400メートルのポイ捨て」という章があり私はこれがとても好きなのだけれど、ヒマラヤ山脈のマカルーの頂上直下の岩場で、写真を撮るため一時間ほど石川さんと日の出を待つこととなったシェルパのパサン君は、極限状態であるというのに「寒いからタバコ吸ってもいい?」と聞く。「あたかも駅前で友人を待っているかのようにタバコを吸い始めるシェルパの“この感じ”」と石川さんも書いているが、この描写だけで、一気にパサン君という存在が「そこにいる」ことが感じられた。こうしたありかたは、同じ空間で同じ時を過ごさなければ決してわかることができないものだろう。どんなに歴史の中に人の暮らしが残されても、このような断片的な「その人」は残らない。けれど人は、断片的なところに惹かれ、その人がどう生きて何を考えてきたのか、という大きなことよりも、そうした瞬間が自分にとっての「その人」を形作っていると感じるのだ。

想像では永遠に辿り着けない。どれほど明確に、その人がどこで死んで、どのような運命だったのかわかっていても、そこから遡ることはできない瞬間が、人間には無数にある。彼らの家族や彼らの友達が見ていた「その人」の姿を、未来から想像することはできない。そしてそれらが失われるから、死は悲しく、時間の経過は虚しさを呼ぶ。

ネパールの山岳ガイドであり、海を知らないチェビさんを、石川さんが日本の水族館に連れていく話があり、どうしてかわからないのだけれど、私はチェビさんが巨大な水槽を前にしたところで涙が止まらなくなってしまった。知らない人や知らない景色は、どうやっても遠い存在なのだけれど、遠い、というのは実は他人を他人と捉えることすら、地上を地上と捉えることすら、難しいものにする。どんなに想像を超えた景色も、自分が立つ土地とつながっている、海や山を越えればたどり着く、という事実が、頭から抜け落ちていってしまう。行った人しか知らない、その場所が本当に「行ける」ということを。そうして「行ける」と知ったとき、その土地の本当の「未知」に触れることができるのだろう。それこそが旅の喜びで、無数の人が過去に存在し、今も生まれ続ける地上で、生きる喜びでもある。淡々と描かれたチェビさんの様子が、「未知」の瑞々しさそのものだった。