写真:石川直樹

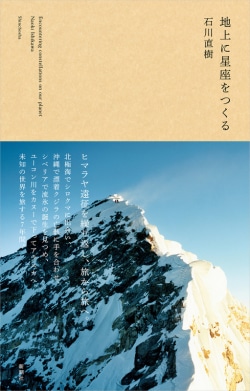

エベレストに隣接するローツェ、マカルー、K2登頂に挑み、帰国後すぐに新たな旅へ。カメラを携え、北極圏から南米まで、世界中を旅し続ける写真家・石川直樹さん。旅の途中で、様々な風景と出会ってきました。

インドからバングラデシュを縦断し、海へ流れ込むガンジス河。石川さんは聖なる川として知られるこの大河を流から中流までを訪ね歩いてきた。そしてついに出口である河口を訪ねた際の体験をこう綴っている。(石川直樹[著]『地上に星座をつくる』より)。

「ガンジスの河口にて」

体調が悪い。こんなに体調が悪いのは久しぶりだ。真夏にインドとバングラデシュを旅したあたりまではよかったのだが、帰国してからずっと腹が下っている。一度治りかけたときに、調子に乗ってどか食いしたら、また元に戻ってしまい、今に至るまで治らない。医者に行ってきちんとした薬までもらってきたのに、まるで効き目がない。「石川さんは世界中を旅しているから、鉄の胃袋をもっているんでしょう?」などと言われるのだが、そんなことはない。案外デリケートなのだ。

まだ元気な頃(といっても数週間前のことだが)、ぼくは久々にインドを訪ね、デリーのメインバザールを歩いた。メインバザールはニューデリー駅前にある安宿街で、バックパッカーなら一度は世話になる場所である。実際に見たわけではないのでわからないが、戦後の上野駅と闇市というのはこのような雰囲気ではなかったか。

こざっぱりと変わった街メインバザール

メインバザールを初めて訪ねたのはもう18年も前のことになる。右も左もわからない高校二年のときに敢行した初めての海外一人旅で、ぼくはこの地を訪れた。小さな通りの両側に雑多な店がひしめき、そこからさらに入り組んだ路地へと入っていくと、もう自分がどこにいるのかわからなくなる。馬もゾウも犬も猫も猿も人もリキシャもバイクもタクシーも、あらゆるものが波立つように流動し、人を惹きつけてやまない熱気を生み出していた。

しかし、今回メインバザールを訪ねてみて、なんだか拍子抜けした。第一に道路が拡張されている。人も少なくなって、肩と肩がぶつかり合うことはまずない。それぞれの店はこざっぱりして、何かを売りつけてやる、という熱意や悪意、客への興味などが失われているように感じられた。露店の雰囲気がそんな風なので、通りを歩く自分にも緊張感がない。すっかり平和な通りになり果てたメインバザールを、ぼくは昔を思い出しながらゆっくりと歩いた。

その後、デリーからコルカタに飛び、国際線に乗り換えてバングラデシュのダッカに入った。ダッカは18年前に初めて来たインドを彷彿させる。外国人に慣れていない人々の、無遠慮で突き刺すような視線をあちこちで存分に浴び、日本で吸い込む数年分の排気ガスを一日で肺に入れ、したたかな物乞いが差し出してくる手をどうにかくぐり抜ける。混沌の極みであるダッカの街を歩いていると、高校二年の夏休みに初めて降り立ったコルカタやデリーの空気を思い出す。

写真:石川直樹

混沌とした様相のガンジス河

ダッカの旧市街を汗だくになって這いずり回り、ようやく帰国の途へつこうとする前日、ぼくはダッカの南にあるガンジス河の河口へ向かうことを思い立った。初めてのインド旅行で触れたガンジス河では、水を吸って膨らんだ女性の遺体が上流から流れてくるのを見た。ぼくが立ち尽くすその横で、人々は脇目もふらずに道を行き交っている。遺体が流れ去った川の下流では男が歯を磨き、子どもがはしゃぎ、女たちが沐浴をしていた。牛たちが川から陸にあがりざまに糞をし、野良犬が得体の知れない肉を銜(くわ)え、その横で洗濯をしている老婆がいて、老人が口をすすぎ体を清めている。そして、火葬された人間の灰はそのまま川に入り交じり、川の流れの一部となる。ガンジスはそんな川である。

その後、ヒマラヤ周辺を幾度も巡っていくなかでガンジスの源流に触れたこともあった。氷河からこぼれ落ちた雪解け水は、狭い川幅から溢れるような勢いを湛えて、エメラルドブルーになったり、石灰岩を溶かしたクリーム色に変化したりしながらインドの低地へと流れ込み、あらゆるものを呑み込んでバングラデシュを縦断して海へと還っていく。

こうして形を変えたガンジスの水流をこれまで旅の中で幾度となく見つめてきたが、その出口である河口だけは見たことがなかった。インドの友人に「バングラデシュに行ったらガンジスの河口を見てくるといい」と勧められ、ぼくは旅を終える直前に、ダッカからバスに乗りこんだ。マワガットと呼ばれる船着き場は、ダッカからバスで1時間ほど南へ下ったところにある。

海のように雄大なガンジス河の河口

バスを降り立つと、目の前に海があった。確かにそう感じたのだが、目をこらすと、彼方に岸辺がうっすらと浮かんでいる。ガンジスという大河は、ここに来て、もはや川と認識できないほどの広さになっていた。

砂漠に浮かぶ蜃気楼のような対岸の村にどうしても行ってみたくなった。幸い、渡し船は無数に出ている。大型のスローボートなら1時間、エンジン付きミニボートなら15分で対岸に行けると聞いて、チケットを購入し、エンジン付きのボートに乗り込んだ。板きれで作られた小さな船は飛沫(しぶき)をあげて一直線に対岸を目指していく。貨物船や漁師の舟や他のボートとすれ違いながら、船は靄(もや)の奥へと向かっていった。喫水線が近く、手が届くところにガンジスの茶色い水がある。カフェオレのような色をした透明度ゼロの水が風を受けて波立っている。すべてが流れ着き、すべてがない交ぜになった水。人間も動物も粉々になって、この川の一部と化している。近年ではガンジス河の汚染なども問題になっているが、ここまでくると逆に清冽ささえ感じさせる。

-

- 地上に星座をつくる

- 価格:1,925円(税込)

ガンジス河のすべてを含んだカレー

照りつける太陽の光を受けて額にじっとりとした汗が滲む頃、ボートは対岸に到着した。岸辺には屋台が連なっており、ぼくはその一つの露店に入ると、ガンジス河で獲れたという川エビと川魚を使ったカレーを注文してみることにした。地元民向けの店なので、当然フォークもスプーンもない。店の奥にある井戸水で手を洗い、右手を使って食べた。そのカレーは、泥のような色をしていたが、決してまずくはなかった。エビはこぶりで殻をむきながら食べ、小骨の多い白身の魚には、カレーの味がよく染みこんでいた。

翌日、ぼくはバングラデシュから日本へ帰国した。それからずっと下痢が続いている。ヒマラヤの雪解け水も、山から崩れ落ちた石も、灰となった人間も、生き物の排泄物も、そして人々の祈りも、すべてを含んだ水をぼくは体内に取り入れてしまったようだ。18年前にインドで触れたガンジス河の水に、18年後、ぼくは下流のバングラデシュで再び出会った。街が小綺麗になり、自分が歳をとっても、世界は何も変わっていない。ぼくの腹の中で蠢いているのは、ガンジス河そのものである。だとしたら薬も効かないはずだ。もう身を委ねるしかない。頼む、自分の腹よ、早く治ってくれ。今は本当にそのことしか考えられない。

株式会社新潮社のご案内

1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「新潮」「芸術新潮」「週刊新潮」「ENGINE」「nicola」「月刊コミックバンチ」などの雑誌も手掛けている。

▼新潮社の平成ベストセラー100

https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/

関連ニュース

-

有働アナ共感「人の死にはエネルギーがある。遺された人を前に動かす力がある」 映画「ぼくいこ」

[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](コミック)

2019/02/22 -

2015年を書評で振り返る ピケティ、ドローン、水木しげる、戦後70年、安保法案から爆買い、SWまで

[ニュース/特集・インタビュー](映画/社会学/ステージ・ダンス)

2015/12/28 -

村田沙耶香『コンビニ人間』5週連続第1位!【文芸書・ベストセラー】

[ニュース](日本の小説・詩集/ライトノベル)

2016/09/17 -

たけし兄、北野大「本当に尊いことは人知れず良い事をするということ」日本人の“陰徳”について語る

[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](日本の小説・詩集)

2016/03/04 -

又吉直樹「先生」と言われることに「もう何も感じなくなりました」

[ニュース](日本の小説・詩集)

2017/06/24