読書界・本読みのプロが激推しの民俗学ミステリー『まほり』(上・下)! フランス在住の高田大介さん、初!!の(メール)インタビュー!

インタビュー

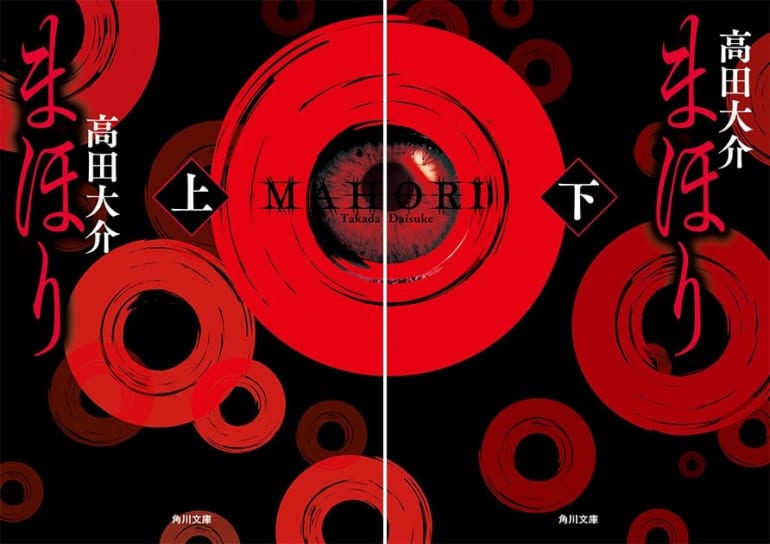

『まほり 上』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

読書界・本読みのプロが激推しの民俗学ミステリー『まほり』(上・下)! フランス在住の高田大介さん、初!!の(メール)インタビュー!

[文] カドブン

聞き手:杉江松恋

■怒涛のクライマックスに感想、続々‼

『図書館の魔女』著者が描く前代未聞のミステリーホラー『まほり』が待望の文庫化

“まほり”の意味は明かさないでください――。謎めいた惹句の本書。本のカバーにもある蛇の目紋には恐るべき真実が隠されているという。累計32万部を突破したデビュー作『図書館の魔女』シリーズはファンタジーだが、本作『まほり』は青春ありホラーあり謎解きありの民俗学ミステリー。土俗の闇を古文書で読み解くという前代未聞の謎解き。杉江松恋さんが解説で“奇妙ミステリー”と名付けた本作。な、なんと著者、“初”のインタビューで著者の神髄&素顔に迫る。

▼『まほり』試し読みはこちら

https://kadobun.jp/trial/mahori/cnhi8ln6qb4s.html

まほり 上/下 著者 高田 大介

■民俗学ミステリー『まほり』著者、高田大介さんインタビュー

『まほり』著者・高田大介さん

――『まほり』は説話の〈話素〉を巡る刺激的な物語です。語り継がれる中でどのような話素が抜け落ち、あるいは変形して現在のものになったか。伝承研究の基本というべき視点ですが、言語学研究を本業とされる高田さんが話素を扱った背景にあったもの、そもそものきっかけについてお伺いできればと思います。

高田:予想していたよりもかなり学術的な屋台骨についての質疑が並びました。ここはあまり構えずに率直なところをお答えしようと思います。

――序盤にハロルド・ブルンヴァン『消えるヒッチハイカー』への言及があります。〈都市伝説〉に研究者の関心を向けさせたという意味で記念碑的な本です。〈都市伝説〉を導入に用いた意図を教えてください。また、〈都市伝説〉が流行した1980年代末から1990年代当時、高田さんはどのようにこの新しいフォークロアをご覧になっていましたか。

高田:杉江さんとはほぼ同世代ということで「我々」という一人称にうったえてよいかと存じますが、我々の世代にとって特筆される都市伝説といえば「口裂け女」や「人面犬」などが思い浮かびます。こうした一時猖獗を極めた都市伝説には、その流行を保証する「ちょっと見には背反する二要件」が含まれているように思われます。ひとつは全体の構造や特徴的な細部の安定性、もうひとつはそれとは矛盾するように見える、ある種の生産性、語りの自由度の高さです。

たとえば口裂け女をとれば「夜道で『私、きれい?』と声をかけられる」というような絶対不変の構造がある一方で、具体的な場所取り、体験者の人物設定(塾の友達がお姉さんから聞いたっていう話なんだけど……)、その後の展開や一件の顛末、さらには有効な撃退法(!)にいたるまで、さまざまなバリエーションの瀰漫を許していました。

構造の確かさと自由度の高さがうまく配合されると、伝播速度がだんぜん高まりますし、数多くの変種、変奏を産み出すことになります。なんだか昨今のウィルスの話をしているみたいですが、まさしく都市伝説というものは「変異しながら移っていく」ものです。この「伝染する説話」特有の不変な部分と可変な部分の配合という主題に、はやくから関心を抱いていました。

決定的な契機は、口裂け女流布の十年後ぐらいになりますか、塾の講師をしていた時分に、教え子たちの間で「トイレの花子さん」が爆発的な流行をみていました。もともとは小学校あたりで流行りはじめたものなのでしょうが、これを中学生達も自分たちなりの状況設定に改変し、幼稚な細部を修正し、「いじめ」や若年者の自殺といった社会問題とも接合しつつ、説話の伝染性を研ぎ澄ましていったのです。

私は傍から眺めて「おお、変わっていく、変わっていく」と変異に驚き、あるいは「早い、早い」と伝播の早さに呆れていました。

そしてちょうどその頃ひろく人口に膾炙していた構造人類学において、話素の普遍性と可塑性、言い換えれば組み換え可能な神話素と、それでも保たれる不変の構造という着想に再会した私は、冗談めかして言えば「都市伝説は社会学というより、人類学の方がうまく扱えるんじゃないかな」と思っていたものです。

――『まほり』で私が最も共感を覚えたのは、上巻で裕が、一次史料の扱いで社会学と歴史学の違いを痛感する場面でした。歴史学においては、必要な一次史料に到達することがまず難しく、そのリファレンス自体が学問の基礎になっています。このことから私はシャーロック・ホームズの「他の可能性を消去していけば残ったものはいかにありえないように見えても真実」という演繹的推理が困難になる局面を見ました。つまり「他の可能性」があまりに多くて消去ができないということです。演繹法が困難な場面でいかに推理を行うか、という問いはミステリー的に見てもかなりおもしろいものだと思います。本書をミステリーとして書かれた出発点はこのへんにあると思うのですが、いかがでしょうか。

高田:お察しの通りという感じです。

演繹的推理が許される場面というのは、言うなれば数学の「整数問題」によく似ていて、答えが整数になるという縛りがあるからこそ場合分けに限りが生じ、論理的に排除されるパターンが枚挙される、答えが絞り込んでいけるという構造になっています。だからとりわけ「本格ミステリー」の作家は、こうした演繹的・論理的アプローチが可能なように、問題を「整数化」するのであって、その典型的な挙措が、孤島や雪の山荘、あるいは通信の遮断や有形・無形の密室の設定、さらにはノックスの十戒の遵守を宣言する、といった形で現れます。

この整数化の手続きそのものも本格ミステリーの工夫が最大限に凝らされるところで、醍醐味の一つをなしているはずです。また一見「整数化」が施されているように見える問題に、ひっそりと有理数や無理数が、さらには虚数が忍び込んでくるような企みもあり、これはこれで「騙された」と感嘆のため息を吐いたり、憤慨して壁に投げつけたりと、それぞれに楽しみがあります。私はいわゆる壁本をこよなく愛するタイプです。

ですがもちろんこの世の問題というものは一般に整数問題ではないわけです。解答欄は特にサイズが決まっていたりはしないし、選択肢が与えられて限られているということもないわけです。だからミステリーにおいて探偵がその論理を披瀝する場面になると、ことになんらかの研究に携わっていた人たちはしばしばこういう感想を抱くんじゃないかと思います——推理していないで、もっと調査をしろよ。

そういったわけで私は「すぐに論理のアクロバットに飛びつくよりも、もっと地道な調査を重んじた方が面白いんじゃないか」、「調査パートの面白さに賭けたものがあってもいいんじゃないか」と常々思っていたのです。クロフツは最近あんまり読まれていないそうですが遺憾です。先の見えないなかで、やみくもに、ときにむなしく調査を進めて行くうちに、視界の端にちらりと手掛かりがかすめていく、そんなお話がもっと増えて欲しいかなと思っています。ですから調査に重きを置いたミステリーの復権というと大げさですが、ひとつ実作でためしてみるか、というような気分がありました。

――本書で重要な役割を担う登場人物は、裕に専門家として助言を与えてくれる二人の歴史家です。その一人の朝倉は「歴史的記述は、それが残った時点ですでに選別を経ている」ということに着目しますが、もう一人の古賀は「不純物が多いからと言って鉱脈を捨てるような真似をせず、すべてをそのまま受け止めるべきだ」と考えます。対照的なように見えて、実は史料そのものに真摯に向き合う姿勢は共通しています。この二人を登場させた意図を教えてください。

高田:本作にもちらりと名前が出てきますが、やはりアナール学派の仕事が画期になっていたのかと思います。リュシアン・フェーヴル、マルク・ブロック、フェルナン・ブローデルのラインの『社会経済史年報 Annales d’histoire économique et sociale』の書き手達が現代の歴史学の様相を一変させている。

従来の歴史学が王朝の変遷や戦役・紛争といった大文字の「歴史的事件」を、いわゆる文献中心主義で取り扱っていたのに対し、様々な傍証を取り集めて社会集団の「精神史」を描き出そうとしたアナール学派の試みはあまりにも大胆で刺激に満ちていた。わが邦でも網野善彦や阿部謹也らの著作が大きな影響を持ちましたが、そこにアナール学派の影響を見ることもできるし、ある種の同時代性みたいなものと捉えることもできるかもしれません。

ただし民俗、伝承や人口動態や都市の発展の痕跡といったありとあらゆる傍証を歴史資料として、たとえば大衆の精神史を描き出そうとした試みが、いきおいあまって文献至上主義を否定するものであっても困るのであって、資料の精査はいつでも同時に求められていく道理です。斬新な歴史の切り口もまた、一次二次の確かな史料によって裏付けられていくのでなければならない。

個人史的には、学生の頃は人文科学の新しい形の勃興にもっぱら興奮していたわけですが、その後の研究活動のなかでどうしても文献至上主義が再興を果たす。実験による確認、再現性のチェックという意味での反証可能性を満たしえない歴史学(や、様々な人文科学)にとって、主張の正当性を担保するのは資料や文献との直接対話をはっきり刻んでいくことにつきます。文献至上主義を「正」、斬新な切り口を「反」として、対話的に「合」を得ていかなければならない。いかにも俗流の弁証法ですが、自分自身の学問的自省としてあった、いつでも文献に立ち返って止揚を見ていきたいという自戒を作中に反映させるのに、朝倉と古賀という二人を配置するのが好適だったのではないでしょうか。まさしく二人の史学者は歴史学の弁証法を主人公・勝山裕に説くために必要でした。

ただ、単に物語構成上の機能的な「役割」として配役されたキャラクターではえてして平板な造形になりがちなので、肉付けとして学術的な論争のある場所で人がどんな振る舞いをするものか(けっこう対立を避けて相手を立てたりしがち)、というような「学会あるある」みたいなディテールを盛り込んでみました。あとはっきりモデルの人物を思い浮かべて書いていました。

――朝倉と古賀の議論は、懐かしいE・H・カー『歴史とは何か』を連想させてくれました。私と同世代の人文科学系出身者の多くはそうではないかと思います。高田さんが学生時代に触発を受けた学術書をいくつか教えていただけないでしょうか。どういうものを読まれてきたかに関心があります。

高田:何らかの問題を切り取ってくる論者の主観性が「歴史」の記述に免れえないというのはカーですね。先に名の挙がったブロックの『歴史のための弁明』もよく読まれていたと思います。社会学の範疇では勝山裕くんは実学重視と嘯いていますが、やはりマックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』やエミール・デュルケーム『宗教生活の原初形態』などの影響が効いていそうなかんじ。

とくに『まほり』の原点となるような著作といえば、やはり構造人類学関連の諸作につきるでしょう。レヴィ=ストロースの『親族の基本構造』、『構造人類学』、『野生の思考』、『悲しき熱帯』ですね。『神話論理』シリーズは学生時代には翻訳がなく、仕方がないのでフランス語の勉強をしていました。構造人類学を準備した思想としては、マリノフスキー『西太平洋の遠洋航海者』やモース『贈与論』、タイラー『原始文化』やフレイザー『金枝篇』なども陰に陽に実作に影響をもたらしています。これは『図書館の魔女』でもそうですね。もっとも『まほり』を書く原動力としてもっとも大きかったのは諸星大二郎と柳田国男でしょう。作中で、当然名前が挙がって良さそうなのにいっかな出てこない柳田の作品がありますが、これは叙述上の要請があってのことで、ようするにネタバレ回避でした。

学生時代にはわりと体系的に読む方で、それというのもカントやヘーゲルやハイデガーが何を言っているのかよく判らないというのが出発点です。ところが、わりと素朴に「この本はそもそも誰に対して何を答えたものなのかな」と考えていくと、たとえば『精神現象学』でも、これはフィヒテやシェリングに対して何かを返答したものなのかな、とか目安が付いてきて、さっぱり判らなかった文言に筋道みたいなものが見えてくる。ドイツ観念論の手ぶらでは読み解けない晦渋な著作の数々も、哲学史全体のなかに大きな対話篇のごときものが織りなされていて、その流れの中に著作の主張の位置が定まっていく。こういう感触がありまして、いちいち同時代性や先行文献との関係を確認していくと、いきおい西洋哲学史の全おさらいをするというようなことになってくる。ドゥルーズが「哲学とは哲学史そのものなのだ」というようなことを言っていまして、ドゥルーズの言うことはよく判らないことが多いのですが、この言葉は腑に落ちます。ただし全おさらいとなるとなかなかの苦行ですので、先輩や同輩各位と読書会を開いて定期的に読み倒すように努めていました。

その中で哲学書にとって「何語で書かれているか」というのは思いのほか大きい問題だなと思いはじめ、さらには「原文で読む」こと自体の面白さに気付かされ、ここからミイラ取りがミイラになるような案配で古典沼に引きずり込まれて今にいたっているわけです。こっちでいくと一生に読める本の数が半減してしまう(十分の一ぐらいにまでなるか)のですが、私はこっちを追求していこうと思っています。

――私は高田さんと同世代なのですが、学生時代は浅田彰『逃走論』などが主導したニュー・アカデミズム・ブームの最中にあったように思います。そうした動きをどうご覧になっていましたか。また、当時話題となった本や学説の中で特に興味を惹かれたものを教えてください。

高田:私が一番関心を持っていたフランス現代思想の紹介にニュー・アカのブームは大きな功績をもたらしたように思います。ですが構造主義にしてもポスト・モデルニスムにしても、「その周辺で語られていること」よりも「問題の著作そのもの」の方に直接の関心を抱いていたので、ニュー・アカのムーブメントからは初期から意図的に距離をとっていました。所属の研究室が「デリダを読むにはハイデガーとフッサールを経由しないで済むわけがない」なんていう、ごりごりの文献重視派だったこともあって、テクストと戯れたりしていないで訓詁注釈に精を出せ、というような気風に薫陶を受けていたことも大きかった。

その結果、ポストモデルヌどころかすっかり保守派モダニストの立場に居所を定めることになり、ややともすればプルースト対サント・ブーヴ論争でもバルト対ピカール論争でも、後者の肩を持ちかねない勢いになってきます。これは当時の風潮の中では、テクストそのものを読めない旧弊な態度という評価を得ていたと思いますが、ある意味主体的にアカデミアの守旧性を選択していたということです。

――1980年代にはアカデミズムのパラダイム・シフトということがよく言われていて、学際的な再構成が必要であると主張する方が多かったように思います。その中で記号論、言語学がスクラップ&ビルドの有効なツールとして使われていた、というのが私の乱暴な理解なのですが、高田さんが言語学を選ばれたのはなぜなのでしょうか。

高田:フランス現代思想への関心からはじまって遡行的に哲学史全域を瞥見しつつあったころに、特に私の魂を鷲掴みにしてしまったのがフェルディナン・ド・ソシュールの言語理論でした。

もともと構造主義の源流として、ヤーコブソン『一般言語学』、バンヴェニスト『一般言語学の諸問題』、さらには遡ってソシュールの『一般言語学講義』が、20世紀後半の思潮の霊感源となっていたことは常識でした。また日本でも丸山圭三郎らの仕事により「ソシュールの思想」はポスト・モダンの思想を準備するものだとすら捉えられていたはずです。

しかしポスト・モダンの思潮には距離を置きたい私にとってもソシュールは尽きせぬ霊感源となっていたのです。ひとつにはソシュールの明確な理論的傾向があります。ポスト・モダンの世界では「理論的」という言葉はしばしば「議論の抽象度が高い」ぐらいの意味で使われているのが観察されますが、私の考えでは「理論的」というのは問題を抽象的なレベルに切り出してくればよいというものではなく、ある抽象度をもったその理論の元に、反例には説明を与え、反証テストに耐え、実験にあっては再現性と予測性を保証できなければなりません。平たく言うと理論は現実を予測できてなんぼです。

ところでソシュールの喉音理論はじっさいに予測的でした。印欧祖語にあって想定される原初の「ア」の音が、印欧諸語においてさまざまな音に現象している。そこから諸語における変異を理論的に整理して、「もとはこうした音があったはずだ」と結論づけたわけですが、後にヒッタイト語の発掘によって、ほんとうに印欧祖語に問題の音、喉音が存在したことが裏付けられたのです。

人文科学には珍しい純粋な理論性に感嘆した私は、ソシュールの原資料の探求に入ったわけですが、その際、業界でも等閑視されていた幾つかの論文を理解するために、ギリシア・ラテン語などの古典語を自家薬籠中のものとすることが必須になってきた。そんな折に、ラテン語の先生(私の師匠の遠山一郎先生)に、君がやっていることはもう現代思想とかじゃなくて、単に言語学だからこっちにいらっしゃいよ、ということで言語学の研究室にお誘いを受け、以降、西洋古典沼に首まで埋まってしまったというのが実情です。

――もう一度『まほり』に戻ると、本作は京極夏彦さんが主になってお書きになってきた、説話や伝承の中に残る痕跡をミステリーにおける手がかりととらえ、論理を組み立てていくタイプの物語の新機軸だと思います。そこに高田さんのご専門からの視点が加わることで真相が判明する、という推理の展開が非常におもしろかったのですが、こうした説話伝承の世界にはもともと親しんでおられたのでしょうか。それとも、本書の構想を得てから改めて研究取材をされたのでしょうか。

高田:鎌倉説話からお伽草子、耳袋、上田秋成から小泉八雲、日本の説話伝承は尽きせぬ物語の泉です。意外と言及されることが少ないですが見逃せないのは松谷みよ子の仕事ですよね。もちろん昔から取材に怠りはなかったのですが、それも15年ぐらい前までの話です。渡仏後は日本語の本も手に入らないし、図書館にも置いていないし、ということで日本語の本を読むことがすっかり無くなってしまいました。『まほり』は前から知っていたことと、前から持っていた取材ノートみたいなものから再構成したもので、改めて取材はしておりませんし、あれを書くにあたって実は一冊の本も新たに読んでいません。原資料にあたることの大切さ、とか嘯いておいて詐欺師みたいな話ですよね。今も手もとに柳田一冊すらありません。執筆時(2013年ごろ)には、ほどなく柳田の著作権が切れるはずなんで、全部青空文庫に出てくるかなと期待していたんですが、間に合いませんでした。

古文書もウェブで見られるものばかり参照していました。江戸期の飢饉と貧窮とその結果の農村の凄惨さというのは、専門の方々には常識だと思われるのですが、資料が充実していることもアクセスが平易であることも織り込み済みだったのです。さらに、親本執筆当時には地方の大学のアーカイブに散在していたものが、今はほとんど一ヶ所(国立国会図書館デジタルコレクション)にまとまっていますね。ますますこちらの稼業には都合が良い。

加えて、率直なところを言うと、日本にいたら調べたいことが山積みで却って書けないんじゃないかと思って、むしろ今、手ぶらで「えいやっ」とでっち上げてしまったという感じです。だから執筆期間も意外と短くて二、三か月で書いたと覚えています。

――学生時代に歴史を齧ったことがあるもので、作中に挿入された白文(記号の付されない漢文)を非常に懐かしく拝見しました。これは一から作られたものでしょうか。それとも何かを参考にして書かれたものでしょうか。白文を入れると読みにくくなるのでは、という危惧もあったのではないかと思いますが、いかがでしょう。

高田:典拠が挙げられていて、それが各種アーカイブに確認できるものははっきりと現存の資料を参照したものです。あとはいずれも創作です。創作部も「典拠表示」はありますので、それに従って簡単に典拠の目処のつかないものは創作とお考えになって構わないかと存じます。逆に言えば、現存資料準拠の情報はすべて現存資料に立ち返れるように配慮しました。

創作例としては、たとえば一作の中盤の焦点となる、戒壇石、供養塔などの文言は、実在の(作中にも言及のある)奥州の八戸戒壇石、供養塔に取材したもので、文言なども史実に寄せてあります。批評的には、これは基本的に「創作」ですが、これを「架空のものだ」とまでは言いはばかられます。いずれも触知できる現存の資料に依拠しています。

「資料創作」にあたっても、むろん古文書の一般的形式みたいなものは調べてあって、たとえば候文は筆写で練習しました。「天山」と書いて「はなはだ」と読める、みたいな古体特有の用字法もたくさんメモを作ってあったのでお蔵だしです。変体仮名の読み取りなど翻刻の苦労は、助手時代の日本文学専攻の同僚から縷々聞かされていて、日文の博士試験の院試問題などに自分でも取り組んでみたことがありました。初めはまったく手が付かなかった。

白文については、その読解に読者が付いてきてくれるかどうか、そこに危惧はあったことはあった。しかし、なにしろ世間の怪談噺に出てくる古文書とやらが全然なってないので、本物っぽいものを出してみれば却って面白がられるんじゃないかという見込みはあって、これでいけるかどうかは編集者が判断すれば良いという勢いで書いていました。

あと、難解な用語を用いた時には、わりに近くでそれとなくパラフレーズして自然に御理解を賜る、という『図書館の魔女』でも用いた小技が割と効くのではないかという読みはありました。

――高田さんはデビュー作が『図書館の魔女』というファンタジーだったこともあり、そちらの作家というイメージが強いと思います。もともとミステリーはお好きだったのでしょうか。よろしければ、どういう作品をお読みになってきたかを教えてください。

高田:ミステリーはあまり網羅的に読む方ではありませんが、昔は普通に読んでいました。どれくらい読んでいたのかなと思って、ウィキペディアで文春の1985年度版と2012年度版東西ミステリーベスト100なんてものをざっと見返してみましたが、国内版は両年度とも読んでいないものがちょうど半分ぐらいでした。海外版ですと1985年度版は6割ぐらい既読で、これが2012版では半分ぐらいになりました。要するに海外の古典を多く読んでいたということになりそうです。さすがに上位20作ぐらいは4リスト共通してほぼ全て読んでいました(スティーグ・ラーソンを知らなかった)。

ある程度偏頗な既読作品から好きな作家を挙げろと言われれば、フレデリック・フォーサイスが思い浮かびます。あとはジェイムズ P. ホーガンとかロバート J. ソウヤーなどが私にとっては最高のミステリーです。そもそも『図書館の魔女』もミステリーのつもりで書きました。

国内作家ではずっと注目しているのは北村薫です。上に挙げた作品群とまったく傾向が違うようですが、もともと私は日常の謎ものへの強い選好があります。

――そろそろ質問はおしまいですが、ラス前にもう一つだけ。『まほり』で印象的なのは最後の一行で、それを読むことで物語全体の印象ががらりと変わります。いわゆる〈最後の一撃〉というやつですが、ここに高田さんがミステリー創作において重視されたことが現れているように思います。できれば高田さんのミステリー観、どういう部分に魅力を感じるかを教えてください。

高田:大きな謎を解くことそのものよりも、むしろ余人の気が付かない小さな謎が存在することにいち早く気づくこと、その知性のきらめきを「探偵」にも読者にも期待したい。

たとえば「五次方程式の一般解を求める公式はどんなものか、そもそも五次方程式の一般解は存在するのか」といった大きな問いに誰もが立ちすくんでいたときに、「もし五次方程式に一般解があるとしたら5つの解同士はどういう関係にあるだろうか、どういう関係にあらねばならないか」なんていう問いを若者が立てたとしましょう。エヴァリスト・ガロアのよく知られた逸話ですが、ここから群論という数学の新しいジャンルが切り拓かれ、五次方程式の一般解については存在しないということが証明されました。

けだし「探偵」の真の能力の発露は、大問題に対して答えを天才的にずばりと指摘してみせることにあるのではなく、小さな問いを立てること――見取るに足りないが、仔細に検討してみると、どうして重大な問題に繋がっていくような小さな問い、誰にでも開かれていたはずの問いを立ててみせること――にあるのではないか、と思うのです。暗号の答えだろうが、密室殺人の犯人だろうが、物語の上では解を披露してみせることは簡単なことです、著者が想定している解を「探偵」が言ってみせればいいのだから。ですが読者が本当に驚き、本当に感動するのは、「探偵」が小さな手がかり、小さな謎にこだわり、糸を手繰るように真実を手繰り寄せる、その繊細な知性のありようなのではないか、そんな風に考えています。

『まほり』とはなにか、それはこの物語を主導していたある種のマクガフィンであり、この物語の本当の謎は読み手がみな気にかけていた、はっきり言えば判ってすらいた、また別のことの真相だったのではないでしょうか。

――最後に。ホームページを拝見すると近刊予告のうち東京創元社のものはミステリーのように見えますが、いかがでしょうか。また、今後もミステリーをお書きになっていく予定がおありだとすれば、どのようなものになりそうかをお話しできる範囲で教えてください。

高田:東京創元社に仮題が出された『記憶の対位法』は、フランスを舞台にした、音楽の歴史といくつかの時代精神を重ね合わせたいわゆる歴史ミステリーになります。これは『図書館の魔女 霆ける塔』の次にすぐに取り掛かる予定で、実は冒頭はすでに書き上がっています。ご期待ください。

――担当編集からも質問させていただきます。舞台となった土地(上州地方)の魅力、特徴などがありましたらお教えください。この土地を選ばれた理由などもお伝えいただける範囲でお願いします。

高田:上州は住んでいたことがあるので、取材もせずに記憶に任せて詳細な描写ができるという即物的な理由がまずはありました。あとは上州は至るところに歴史が分厚い層になって埋まっており、山中の磐座、神社仏閣、首無し羅漢に禁足地といった舞台装置、さらに中世の悲惨な歴史とそれを証す資料に事欠かないという点で「道具立て」が揃っていたのです。

近隣を巡回する里神楽、渓谷を渡った廃神社などもすべて現存します(していました)が、すべて少ずつところを変えて組み立てられていきました。

――思い入れのあるキャラクターがあれば教えてください。人気キャラ、手ごたえを感じているキャラクターなど。

高田:市子と呼ばれる少女の描写は相当丁寧に彫琢したつもりです。人気キャラという点では、言語学者の桐生朗さんという女性が出てきますが、コミュ障っぽいこの変人が不思議と人気を得ていました。

――今後、シリーズ化の予定はございますか?

高田:実は『まほり』は、もともと桐生朗さんを主人公とするシリーズものの外伝みたいな位置づけです。

問題のシリーズは著者の方では「吉座シリーズ」と号していまして、吉座という女学生寮に長滞在している学生二人、桐生朗と箕郷操さんが、あれこれ小さな揉め事に介入しては酒とつまみを得る、という連作になる予定です。その第一作「味噌をつける」は2015年の野性時代6月号、7月号に連載されていました。

というわけでシリーズ化は内部的には予定されていますし、進行中です。

――最後に、最近お引越しをなさいました。新しい生活&今後の暮らしの展望について少しお話しいただけませんか?

高田:諸事情あって田舎に引っ越しました。その辺の顛末については別冊文藝春秋所載のエッセイでも触れられています。もうアカデミアからも足抜きしてしまいましたので、この転居をきっかけに専業作家宣言をして、これからは懸案の作品の発表を急ぎたいと思っています。

――専業作家宣言! 読者にとってはとても嬉しいニュースです。質問は以上になります。ありがとうございました。

■高田大介さんサイン色紙画像

著者の高田大介さんよりいただいた、サイン色紙の画像を特別公開!

読書界・本読みのプロが激推しの民俗学ミステリー『まほり』(上・下)! フラ…

※達筆すぎて読めない(笑)とのお答えに応え、以下に翻刻いたします(著者より)。

栲領巾(たくひれ)の白地賜はり色紙がた書いたことなし何を書かまし

■御朱印

読書界・本読みのプロが激推しの民俗学ミステリー『まほり』(上・下)! フラ…

※高田大介さんが御揮毫くださった御朱印。どこの有難いものか、読んでのお楽しみ。

■作品紹介

読書界・本読みのプロが激推しの民俗学ミステリー『まほり』(上・下)! フラ…

まほり 上

著者 高田 大介

定価: 704円(本体640円+税)

発売日:2022年01月21日

まほりとは?蛇の目紋に秘められた忌まわしき因習とは?前代未聞の野心作

大学院で社会学研究科を目指して研究を続けている大学四年生の勝山裕。卒研グループの飲み会に誘われた彼は、その際に出た都市伝説に興味をひかれる。上州の村では、二重丸が書かれた紙がいたるところに貼られているというのだ。この蛇の目紋は何を意味するのか? ちょうどその村と出身地が近かった裕は、夏休みの帰郷のついでに調査を始めた。偶然、図書館で司書のバイトをしていた昔なじみの飯山香織と出会い、ともにフィールドワークを始めるが、調査の過程で出会った少年から不穏な噂を聞く。その村では少女が監禁されているというのだ! 謎が謎を呼ぶ。その解明の鍵は古文書に……?下巻へ続く。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322108000224/

amazonページはこちら

まほり 下

著者 高田 大介

定価: 704円(本体640円+税)

発売日:2022年01月21日

まほりとは?蛇の目紋に秘められた忌まわしき因習が今、明かされる――

主人公裕は、膨大な古文書のデータの中から上州に伝わる子間引きの風習や毛利神社や琴平神社の社名に注目し、資料と格闘する。裕がそこまでするには理由があった。父が決して語らなかった母親の系譜に関する手がかりを見つけるためでもあったのだ。大した成果が得られぬまま、やがて夏も終わりに近づくころ、巣守郷を独自調査していた少年・淳が警察に補導されてしまう。郷に監禁された少女を救おうとする淳と、裕の母親の出自を探す道が交差する時――。宮部みゆき、東雅夫、東えりか、杉江松絶賛の、前代未聞の伝奇ホラーミステリーにして青春ラブストーリー! 感動のラストまで目が離せない、超弩級エンターテインメント。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322108000230/

amazonページはこちら

■高田大介初の民俗学ミステリー『まほり』試し読み!

本読みを唸らせる怪作がついに文庫化! 寡作なものの出すものすべてがベストセラー、高田大介初の民俗学ミステリー『まほり』試し読み!

https://kadobun.jp/trial/mahori/cnhi8ln6qb4s.html