-

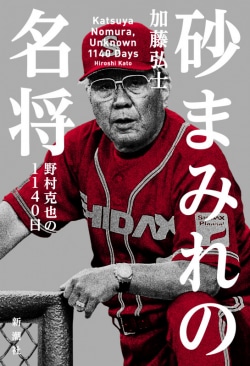

- 砂まみれの名将

- 価格:1,650円(税込)

阪神の監督を辞任した野村克也が、社会人野球を経てプロ野球界に返り咲くまでを描いたノンフィクション『砂まみれの名将―野村克也の1140日―』が刊行。

元野村番の記者・加藤弘士が関係者の証言を集め、野村自身が「あの頃が一番楽しかった」と語った3年間を記録した一冊だ。

今回は試し読みとしてプロローグを公開する。

プロローグ

「いい思い出を作らせてもらって、本当にいい野球人生でした」

車椅子の野村克也がマイクを片手にそうつぶやくと、かつての教え子たちから大きな拍手が起きた。

東京が新型コロナウイルスの猛威に襲われる直前の2020年1月25日。神宮球場を眼下に見渡す日本青年館ホテル。9階にある宴会場は、野球人たちのにぎやかな声で満たされていた。

シダックス野球部OB会。

84歳になった野村もその中にいた。

野村が社会人チームの監督を務めたのは2002年11月からの3年間だ。中央の円卓では、野村を監督に抜擢した同社の創業者で現取締役最高顧問の志太勤、教え子の日本ハム投手コーチ・武田勝や元巨人投手・野間口貴彦らが思い出話に花を咲かせていた。

会の序盤に行われた冒頭のスピーチ。取材に訪れていた私は野村の老いが想像以上に進んでいることに驚いていた。発する言葉に、あまりにも覇気がなかったからだ。報道陣の間でも「沙知代さんが亡くなってから、ノムさんは元気がなくなった」との声がよく聞かれるようになった。妻に先立たれた84歳の姿としては不思議ではないだろうと、私は自らを納得させていた。

だが会がお開きになった後、報道陣の囲み取材が始まると、その表情は一変した。言葉に精気が宿り、口調も快活になった。シダックス時代の教え子が監督やコーチとして、少年野球に高校、大学、社会人、さらにはプロと様々なジャンルで後進の指導に当たっていることについて、こう喜びを語った。

「幸せだよ。人を遺すのが仕事だからな。俺の教えを引き継いでくれているのは、うれしいね。『見つける、育てる、生かす』が指導者の使命なんだけど、育てるのは本当に難しいよ。自分の欲が先行してしまうんだ。欲は捨てないと。チームのために、選手のために、とね……」

私は野村の前にしゃがんで質問を投げかけ、談話を必死にメモした。その時、ふと、懐かしさがこみ上げた。

2003年から2005年まで「スポーツ報知」のアマチュア野球担当記者として、シダックス監督時代の3年間を追いかけた。取材に行くと、こうして最前列に陣取り、率先して問いを発した。当初は「熱心さをアピールしたい」との打算からだった。

メモした野村の談話は、時には毒を含み、時には人情味にあふれ、社内のデスクに報告するとウケが良かった。新聞の紙面は有限で、各担当記者による争奪戦になるのだが、野村の記事は会社に求められ、読者からの反響も大きかった。いつの間にか打算は消えていた。グラウンドに赴くたび、私は野村の野球に対する情熱やチームへの愛情を感じ、野村が好きになっていった。野村シダックスの原稿を1行でも多く紙面に載せることが自らの使命だと思い込むようになった。

野村の健康面を慮ったのだろう。シダックス監督時代のマネジャーで、OB会の幹事を務める梅沢直充が「それでは、もうそろそろ……」と囲み取材を打ち切った。梅沢は、野村が乗る車椅子を慎重にエレベーターの中へと運んでいった。我々は「ありがとうございました」と一礼し、その姿を見送った。エレベーターが閉まり、フロアを示すオレンジ色のランプの数字が減っていくと、記者仲間同士でこんな会話をした。

カントク、話をしているうちに、だんだん元気になってきちゃったねー。

結果的にこの日が、野村にとって最後の「公の場」となった。

OB会から17日後の2020年2月11日。祝日の朝だった。同僚記者からのLINEにスマホを持つ手が震えた。

ノムさんが亡くなった――。

この前の別れ際、あんなに饒舌だったじゃないか。それなのに、どうして?

だが、訃報に接した担当記者に落ち込む自由は許されていない。

自宅の本棚からスクラップや資料を取り出してリュックサックに詰め込み、会社に向かった。時折こみ上げる感情を「俺は記者なんだから、書くことで弔うしかない」と抑え込んだ。1面のトップ記事から番記者追悼コラム、語録、球界の反応など、夜中までひたすら原稿を書き続けた。

25時、全ての業務を終えると、トイレの個室に駆け込んだ。涙があふれて止まらなかった。

翌日のスポーツ紙、一般紙は全てコンビニで買った。特にスポーツ各紙は異例の大展開で野村の功績を伝えていた。南海の現役時代を知る古参記者や、指揮官として全盛期となるヤクルト時代の担当記者が描く秘蔵エピソードは、どの社の記事もやはり興味深かった。野村が日頃、「暗黒時代だよ。思い出したくない」と振り返っていた阪神監督時代の逸話は、それはそれで惹かれるものがあり、「国民的ボヤキスター」として記憶に新しい楽天時代の記事も大きなスペースを占めていた。

各紙を読み比べていくと、私は徐々に悔しさを募らせていることに気づいた。

シダックス監督時代の扱い、各紙あまりに小さすぎやしないか。

「野村再生工場」という言葉がある。

ピークを過ぎ、他球団をお払い箱になった選手たちが野村からの助言や、その思考に触れることをきっかけに復活する例が相次いだことから、球界の通称となった。

そんな野村自身も指揮官として「再生」した過去があった。

2001年、阪神の監督として3年連続最下位の屈辱にまみれ、夫人の脱税事件もあってプロの世界からはじき出された。「もうノムさんは終わりだ」「トシだし、二度とプロの監督はできないだろう」と誰もが思った。

どん底の挫折から、這い上がるきっかけを与えたのは、親友であり、当時シダックスの会長を務めていた志太勤だった。日本一3度の名将がかつての栄光に別れを告げ、上下真っ赤な社会人野球のユニホームに身を包み、新たな挑戦を始めた。

専用グラウンドも室内練習場もない。練習場は主に少年野球チームが使用する調布市の市営グラウンドだった。風よけも雨よけもなく、強風が吹くと砂埃で顔面が真っ黒になった。恵まれない環境だったが、野村は野球に没頭した。2004年に起きた球界再編騒動ではご意見番としての存在感を高め、2006年からは新興球団・楽天の監督に就任。華やかなプロの世界へと舞い戻っていった。

私は楽天監督最終年となる2009年にも担当記者を務めた。スポーツニュースで試合後の野村のコメントが放映される瞬間、視聴率は跳ね上がるとテレビ局員は証言した。野村がテレビに出演した時間や新聞に掲載されたスペースを球団が広告費に換算したところ、年間約300億円と計算されたという。

「王や長嶋がヒマワリなら、俺はひっそりと日本海に咲く月見草」

南海時代の1975年、通算600号本塁打を放ちながら「ON」とは注目度で天地の差があることを表した名言だが、晩節は明らかに野村自身が「ヒマワリ」だった。

仙台での試合前、二重三重の報道陣に囲まれて饒舌に語る指揮官に接するたび、私はふと、シダックス時代の野村を思い出した。あの頃、練習が行われるグラウンドを訪れる記者は私一人の日もあった。鍛錬に励むナインの姿を見守りながら、チームの現状からプロ野球界への苦言、私の恋愛の相談まで、様々な話をした記憶がある。

今でも書店の野球コーナーに行けば、数々の「野村本」が並んでいる。だがその中にシダックスの3年間に触れたものはほとんどない。

プロ野球ファンにとっては「空白の3年間」かもしれない。しかし間近で目撃してきた私は、野村が新しい人と出会い、ふれあい、また数多くの人材を育成していった濃密すぎる時間だったと断言できる。

社会人野球の世界は一見、地味である。最高峰の戦いとなる夏の都市対抗野球がスポーツ紙の1面を飾ることも稀だ。しかしそこには、日本シリーズを3度制した名将を夢中にさせる「何か」が存在した。

結果が大金に直結するプロの世界とはまた違った、ひたむきに勝利を希求する熱き野球人が、知将を慕い、救っていった。

自らの名誉が地に堕ち、絶望と結ばれた時、人はどのようにして再び起ち上がることが出来るのだろうか。

「あの頃が一番楽しかったな……」

楽天の監督を務めていた頃、シダックス時代を振り返った野村の言葉である。

野村はなぜプロ野球監督に「復権」できたのか。

「一番楽しかった」と語る3年間は、どんな日々だったのか。

株式会社新潮社のご案内

1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「新潮」「芸術新潮」「週刊新潮」「ENGINE」「nicola」「月刊コミックバンチ」などの雑誌も手掛けている。

▼新潮社の平成ベストセラー100

https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/

関連ニュース

-

国民的作家・山崎豊子 昭和20年の日記を発見 戦争体験、熱い恋、リアルな青春の姿がそこにはあった

[ニュース](ノンフィクション)

2015/07/13 -

「知らないと恥をかく」池上彰が解説する「感染症」と「分断」 人気シリーズ第12弾が発売

[ニュース](政治/情報学/外交・国際関係/家事・生活/社会学)

2021/07/17 -

女優の中江有里 クリスマスにお薦めの絵本を紹介

[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](日本の小説・詩集/絵本/評論・文学研究)

2016/12/20 -

文豪ナイト<第四夜シェイクスピア>若村麻由美×河合祥一郎「シェイクスピアさん、あなた、ホントはいったい、誰なんですか?」

[イベント/関東](海外の小説・詩集)

2016/05/16 -

ボブ・ディランの『風に吹かれて』が名曲として評価される理由 『ボブ・ディラン』試し読み

[試し読み](洋楽)

2023/04/04