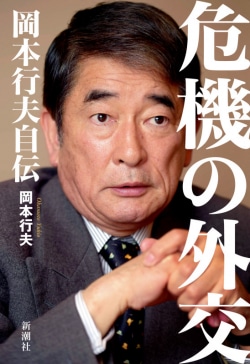

『危機の外交 岡本行夫自伝』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

岡本行夫氏が死の瞬間まで努力していたこと

[レビュアー] 佐藤優(作家・元外務省主任分析官)

佐藤優・評「岡本行夫氏が死の瞬間まで努力していたこと」

2年前に新型コロナウイルスの犠牲になって岡本行夫氏が天国に旅立ってしまったことがとても残念で仕方ない。岡本氏は、聡明で、行動的で、責任感の強い人だ。それに加え、誠実な人だ。私自身の体験に即して話したい。

2001年秋のことと記憶している。鈴木宗男衆議院議員(当時、現在は参議院議員)から電話があった。「あんた、岡本行夫を知っているか」。鈴木氏は、他人を呼ぶときは役職か“さん”をつけるのが普通だ。呼び捨てにするのはその人物に強い不快感を抱いているときだけだ。私は少し身構えた。「東郷和彦さん(当時、駐オランダ大使)と一緒に赤坂の会員制クラブで会ったことがあります。二人は同期で、岡本さんが外務省を辞めてからも仲がいいようです」「実は岡本がやってきて、『佐藤優から距離を置け。ああいう者と付き合っていると鈴木先生に災いがある』と言うんだ。その場は、おとなしく聞いていたが、岡本が消えてから、(外務)事務次官に電話した。次官は『外務省を辞めた者が何で内部の人事に干渉するのでしょうか。佐藤のことは今後ともよろしくお願いします』と言われた。俺は頭さ来たので岡本に電話をして『ふざけたことをぬかすな』と怒鳴りつけておいた」

鈴木宗男事件に連座して、2002年5月に私は東京地検特捜部に逮捕、起訴され、東京拘置所の独房に512日間勾留された。この事件の当事者手記が、私が作家デビューすることになった『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社、05年)だ。作家デビューした後、外務省に関する評論で岡本氏の件についても書いた。すると07年のある日、産経新聞の住田良能社長から電話があった。「佐藤さんは、岡本行夫さんに厳しいけど、何か行き違いがあるはずだ。俺が立ち会い人になるから、会ってみてくれ」と言う。それからしばらくして、産経新聞社の社長室で私は岡本氏と会った。最初15分くらいは緊張したやりとりがあったが、事実関係を比較して、二人とも唖然とした。岡本氏は、外務省の官房長から依頼され、鈴木氏に私と絶縁するように伝えた。それとほぼ同じ時期に私はその官房長から「鈴木さんとの関係はよろしく頼む。会食の席をアレンジしてくれ」と頼まれた。鈴木氏と官房長の会食に同席したが、この官房長は鈴木氏に「田中(真紀子)大臣のおかげで省内がメチャクチャです。外務省は鈴木先生に守ってもらうしかありません」とお願いしていた。官房長は、真紀子・宗男戦争が抜き差しならない段階に至っていると認識し、どちらが勝っても生き残ることができるように私と岡本氏を駒に使ったのだ。「なんて情けのないことをするんだ」と二人でため息をついた。

それから私は、岡本氏と定期的に会うようになり、共著も出した。本書の内容のうち第一次湾岸戦争、第二次湾岸戦争、沖縄問題、日米同盟などについては、岡本氏からオフレコで聞いた話がほとんどだ(活字になるのは初めての話も多い)。「あとがきにかえて」で澤藤美子氏(岡本アソシエイツ ゼネラルマネジャー)が記しているように、本書は、60代後半になって、自分の残り時間が少ないとの自覚を持った岡本氏が、日本と米国の若い世代のために書いた自叙伝という形態の外交記録であり、戦略書であり、遺書なのだ。特に重要なのは、日本の核武装が不可能であること(160~161頁)と日米同盟以外の選択肢が日本にはない(437~438頁)との指摘だ。ロシアのウクライナ侵攻後、国際秩序は大きく変化する。日本国内からも日米同盟に対する懐疑的見方と、核武装論が出てくると思う。そのとき本書に立ち返り熟慮することが日本の国益にとって重要になる。

本書で私が最も驚いたのは、農林官僚だった岡本氏の父親が細菌兵器を研究する陸軍731部隊で勤務していたという事実を明かしたことだ(32~37頁)。この話は岡本氏から聞いたことがなかった。〈「パパは人を殺したことあるの?」/父親の形相は忘れられない。/「二度とそんな馬鹿なことを聞くな、家から放り出すぞ!」/彼は泣き叫ぶ僕を家の外に追い出してしまった。〉(97頁)。二度と戦争を起こしてはいけないというのが岡本氏の強い想いだ。この想いを観念ではなく、受肉(現実化)させようと岡本氏はこの世を去る瞬間まで努力していたのだ。