※写真はイメージです

2023年1月から松本潤さん主演の大河ドラマ「どうする家康」の開始が予定され、徳川家康に注目が集まっている。

家康から始まった江戸幕府は250年以上の長期政権で栄えたが、実は家康が入城した当初の江戸は城下町とは思えないほど狭く、波が打ちつける葦だらけの海岸にあった江戸城は100年以上前に建てられたこともあって荒廃が進み、粗末で見苦しいものだった。

そんな中、家康が江戸城の改築よりも優先して取り掛かった2つの事業とは。

家康以前の「江戸」から近現代の「東京」まで、都市としての変遷をたどった『ビジュアルでわかる江戸・東京の地理と歴史』(鈴木理生・鈴木浩三著)から、「家康の江戸」の始まりを見てみたい。

本多正信があまりの見苦しさに見かねた粗末すぎる江戸城

-

- ビジュアルでわかる 江戸・東京の地理と歴史

- 価格:1,980円(税込)

豊臣秀吉の命令によって、江戸を本拠に関東六ヵ国(伊豆・相模・武蔵・上総・下総・上野)を統治することになった徳川家康は、天正18(1590)年8月1日、府中から甲州道を通り、約一万の軍団を従えて江戸城に入った。それ以来この日は、八月朔日(一日)=八朔(はっさく)として江戸時代を通して最も重要な年中行事として祝われるようになった。

当時の江戸の様子を伝える『落穂集追加』によれば、「江戸城は海岸の波打ち際にあり、いたる所が葭(あし)がおい茂る湿地で、城下町を割りつける場所は十町(Book Bang注:一町は約1ヘクタール)ほどもあるかなしの狭さだった」という。

また江戸城については、「石垣など築候所(きずきそうろうところ)とては、一カ所もこれ無く、皆々芝土居にて、土手には、木茂りあい」(『霊岸夜話』)というありさまで、西国の本格的な城郭を知る者にとっては、とても城とはいえないものだった。

あまりの見苦しさに見かねて、側近の本多正信が「せめて玄関まわりだけでも新しくしたら…」と進言した。

ところが、家康は「いらざる立派だては無用だ」と笑ってしりぞけたという。

封建制度の特徴は、天下人に絶対的権限があることだ。当時、大名の中では最も力をもっていた徳川家康でも、秀吉の命令一つで大名の地位を簡単に奪われたのである。城を立派にして秀吉ににらまれたらクビになっても当然の時代であった。

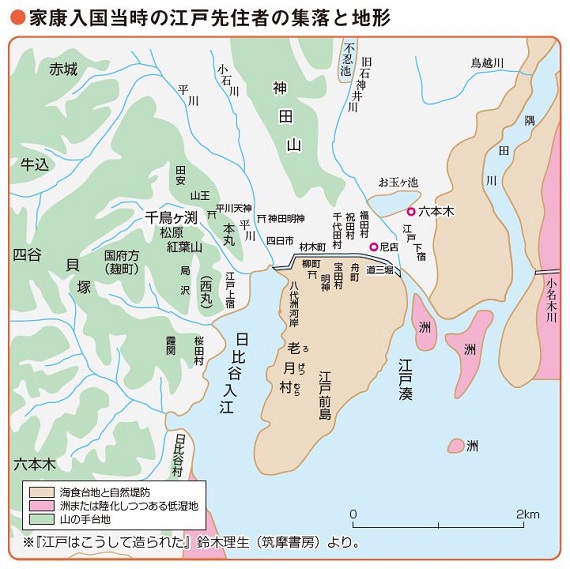

その時点の江戸城下の範囲は、城の周囲と日比谷入江沿岸周辺に限られ、後に江戸の中心部となる現在の千代田区や中央区の一帯で宅地になる部分は案外に狭かった。

こうした状況の江戸に入った家康の直属部隊にとって、宿営地の確保と飲料水、食料の確保は緊急の課題だった。旧領地から東海道を下ってきた家臣たちの住宅問題も同じように深刻で、多くは近くの民家や寺院などを借りて妻子を住まわせたり、簡単な小屋程度の陣屋を建てて江戸城に通勤した。

また、重臣や城主クラスは、妻子を関東一帯の新知行地(家康から与えられた領地)に置き、自分たちは城の周辺に小屋をつくったり町屋をかりるなどして、勤務についていたのである。

家康の約130年前に江戸城を築城した太田道灌の武将としての地位は、封建領主ではなく精強な戦闘集団のオーナーに過ぎない。彼の軍隊の規模は、徳川軍団の有力部将配下の一部隊といったところだ。

その本拠を徳川方の者が見れば、江戸城とその周辺は粗末な場末に見えたのは当然である。それほど道灌と家康の「規模」の差は大きかったのだ。

家康入国当時の江戸先住者の集落と地形

家康が最優先した“塩”のパイプライン

江戸入りした家康が江戸城の粗末さに目もくれず、最初にとりかかったのは運河の開削工事だった。そのうちの一つが、「道三堀(どうさんぼり)」の工事だった。

道三堀というのは、現在の皇居の東側、和田倉門前の辰ノ口から大手町交差点を経て日本橋川に合流する長さ1キロほどの水路で、道三堀の名は、のちにこの岸に徳川家の侍医の曲直瀬道三(まなせどうさん、二代目)の邸ができたことからついたものだ。

土木工事には徳川家の家臣たちがかり出されて、大変な苦労のすえにこの運河を掘った。

この運河は江戸前島のつけ根を横切る形に掘ったもので、道三堀の完成によって東京湾の最奥部(日比谷入江の突き当たり)と石神井川河口を結ぶバイパスができ、さらに当時の江東地区の海岸線の南側を補強して安定した運河にした「小名木川」を経由して江戸と行徳(千葉県市川市)とを直結させたことに大きな意義があった。

行徳は、当時の関東最大の製塩地で、道三堀と小名木川の開通によって、塩を安定して運搬できるようになった。

塩は生活必需品であると同時に、貴重な軍需物資でもあったから、その重要性を現代の石油に置き換えれば、道三堀はさしずめ石油のパイプラインといったところだろう。当然、家康にとっては、何をおいても取りかからなければならない緊急工事だったのである。

この運河の完成後は、その両岸に湊(みなと)町ができ、中世からの四日市町をはじめ、舟町、柳町などと、日比谷入江の沿岸にはヤン・ヨーステンに与えられた八代洲河岸の細長い町屋も並んだ。築城工事関係の物揚場も堀の中央の北岸にあった。

小名木川と新川は当時の海岸線

30万人の家臣団の移動が招いた“水不足”

道三堀の開削、製塩地・行徳までの沿海運河、最小限の江戸城修築工事とともに、江戸入りした家康が真っ先に手をつけたのが飲料水の確保だった。

もともと江戸は、武蔵野台地と汐入の低湿地に囲まれた場所であるため、まとまった量の良質な水を得るのがむずかしい土地だった。そのような場所に駿河・三河などから約30万人の家臣団が移ってきて、江戸の人口は急増した。

そのため、はじめから飲料水が不足していた。したがって、すべての家臣を江戸に住まわせたのではなく、主な家臣は小田原北条氏の支城などを活用して関東各地の要所に配置し、新たな領国の経営と防備の万全をはかった。俸禄が少ない家来は、主に江戸城の西側に住まわせた。城から武蔵野台地に続く場所を旗本で固める必要があったことと、台地の上なら良質な井戸水が得られたからでもあった。

そうした中で家康は、家臣の大久保主水(もんと)に水源の見立てを命じ、自然河川である小石川が利用されるようになった。それが後年、神田上水に発展している。一方、文禄元(1592)年頃から、江戸城修築工事と並行して、飲料用の貯水池である千鳥ヶ淵、牛ヶ淵が整備された。

この「淵」という言葉はダム湖を意味していた。

現在、桜の名所になっている千鳥ヶ淵は、坂下門付近で日比谷入江に流れ込んでいた旧・千鳥ヶ淵川の谷を、国立近代美術館工芸館の前で堰せき止めてつくられた人造湖である。なお、この谷筋は、本丸(現・皇居東御苑など)と西の丸(皇居)を隔てている。

牛ヶ淵は、武蔵野台地の東縁から湧き出る水を貯水したものである。北の丸公園にある清水門の石垣を急な階段で登ると、上流側の牛ヶ淵の水位が下流側の清水濠よりも高くなっているなどダムの痕跡が見られる。まとまった雨が降ると牛ヶ淵から清水濠に“滝”のように水が落ちる光景も目にできる。

これらの水源確保では、湧水の活用や谷筋の利用など、自然地形が最大限に活かされた。それが短期間に最低限のコストで飲料水を確保する手段だった。

とはいえ、家来たちの苦労は並大抵ではなかった。この時期の工事は、徳川氏の直営で行われたからだ。家来たちは城の整備に駆り出され、宅地や水さえ自分で確保しなければならない境遇に置かれた。

当時の江戸城の普請現場を描いた『聞見集』(万治3〈1660〉年に成立)では、「大雨の日は、掘り上げた土砂が完成した堀に流れ込むため、夜を徹してそれを堰き止めたり、溜まった水を何度も釣瓶(つるべ)でかい出した」「侍たちも中間(ちゅうげん)同様に鍬(くわ)やモッコを持って土木作業に従事した」といった内容が記されており、「辛労筆に盡(つく)しかたく候」という状況であったのだ。

千鳥ヶ淵、牛ヶ淵は無図を堰き止めてつくられた

鈴木理生(すずき まさお)

1926-2015年。都市史研究家。地形学・考古学の視点から実証的に都市史をとらえ直し、都市の形成と変遷、流通、交通体系などを多角的に論じている。著書に『江戸はこうして造られた』『江戸の町は骨だらけ』(ちくま学芸文庫)、『江戸の橋』(三省堂)、『江戸の川・東京の川』(井上書院)、『お世継ぎのつくり方』(筑摩書房)など。編著書に『東京の地理がわかる事典』(日本実業出版社)、『図説江戸・東京の川と水辺の事典』(柏書房)などがある。

鈴木浩三(すずき こうぞう)

1960年東京生まれ。中央大学法学部卒。筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業科学専攻修了。博士(経営学)。経済史家。主に経済・経営の視点から近世を研究している。2007年に日本管理会計学会「論文賞」を受賞。著書に、『江戸の風評被害』『江戸の都市力』『地形で見る江戸・東京発展史』(以上、 筑摩書房)、『資本主義は江戸で生まれた』『江戸のお金の物語』『江戸商人の経営戦略』『パンデミックvs.江戸幕府』(以上、日本経済新聞出版本部)、『江戸・東京の「地形と経済」のしくみ』(日本実業出版社)などがある。

鈴木理生(都市史研究家)・鈴木浩三(経済史家) 協力:日本実業出版社

株式会社日本実業出版社のご案内

ビジネス書、教養書、実用書を中心とした書籍を出版している日本実業出版社の公式サイト。新刊情報を中心に、読者のみなさまに役立つ本の情報をお届けします。また著者インタビューやイベントレポートなど、書籍にまつわるここだけの話を特集・記事にてお読みいただけます。

関連ニュース

-

林修推薦のビジネス書『頭に来てもアホとは戦うな!』発売から3年を経て1位に

[ニュース](自伝・伝記/ビジネス実用/経済学・経済事情/社会学/家庭医学・健康)

2018/02/24 -

国内ミステリランキング3冠達成の『medium 霊媒探偵城塚翡翠』 待望の文庫化&続編[文庫ベストセラー]

[ニュース](日本の小説・詩集/ライトノベル/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)

2021/09/25 -

「尊皇攘夷」は“西軍”の口実だった 明治維新のもう一つの側面に杏さんも納得

[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](政治/外交・国際関係/日本史)

2017/04/13 -

上白石萌音、松村北斗主演で映画化も予定『夜明けのすべて』がベストセラーランキングに 生きづらさを抱える二人の心温まる物語[文庫ベストセラー]

[ニュース](日本の小説・詩集/歴史・時代小説)

2023/09/16 -

『そして、バトンは渡された』の瀬尾まいこ新作『掬えば手には』は“究極に優しい物語”[文芸書ベストセラー]

[ニュース](日本の小説・詩集/エッセー・随筆)

2022/07/16