-

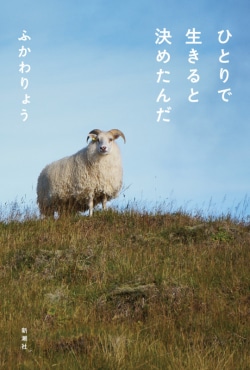

- ひとりで生きると決めたんだ

- 価格:1,540円(税込)

発売早々に増刷がかかり話題を呼んでいる、ふかわりょうのエッセイ集『ひとりで生きると決めたんだ』。誰もが素通りする場所で足を止め、重箱の隅に宇宙を感じるふかわさんが綴る22編のエッセイは、しっくりくる肩書がないこと、人生が楽しくなる「週5日制」、心を射抜かれた田中みな実さんの一言など、さまざまなトピックがテーマに。

今回は試し読みとして、「ひつまぶし」の食べ方から思わぬ展開をみせる「ワルツのリズムでまた明日」を公開します。

***

こんなことをいうと、またお前はそうやって重箱の隅ばかり突(つつ)いて、だからいまだに……という同情と呆れのハイブリッドな眼差しを向けられるのでしょうが、もう慣れていますし、今更生き方を変えたところで楽園に誘われるわけではないし。たとえ拗(こじ)らせていようが、このまま貫くしかないので言います。

前から思っていたんですけど、「ひつまぶし」っておかしくないですか。名古屋の名物、ひつまぶし。召し上がったことあるでしょうか。私は、新幹線の三河安城あたりから手羽先、てんむす、ひつまぶしの「3大うみゃぁ」が頭をよぎるほど大好きなんです。同じ鰻でも、お重や丼に比べ、身が細切れになっていて、文字通りお櫃の中で蒸してあるかのように、ふわふわで香りもよく、とても上品で趣があります。しゃもじでほぐす時の前腕に伝わる感触。どこだったか有名店に連れていってもらったこともありますが、蓋を開けた時の玉手箱のような湯気には多幸感と重厚感がありました。

ただ、どんなに満足しても、どんなに美味しく平らげても、必ず残してしまうものがあります。腑に落ちない、もやもやとしたもの。あの食べ方についてです。

「3通りの味をお楽しみください」

ひつまぶしの売り文句なのですが、どうも引っ掛かるのです。召し上がったことのない方はイメージしてください。

お茶碗によそって、まずはそのまま召し上がってください。次は薬味を入れてください。最後は、出汁を入れてお召し上がりください。これ、3通りって、少し無理がありませんか。1と2の間隔、狭すぎませんか。3階建てかと思ったら、中2階がある2階建てでした、みたいな。薬味を入れるだけで「1」とカウントしていたら、ほとんどの食べ物がふた通りになりませんか。

まずはサビ入り、次はサビなしでというお寿司屋さん。まずはそのまま、次は粉チーズをかけてというパスタ屋さん。最初は麵つゆのみ、次は薬味を入れて、最後は蕎麦湯を入れて、3通り。まずはポン酢で、次はごまだれ、次は薬味を入れ、そのあとは雑炊にしてと、しゃぶしゃぶなんて何通りにもなります。

どうして「3通り」を推すのでしょう。そんなことを売りにしなくても十分戦えるのに、名古屋という土地柄、何か引き寄せる要素が必要なのでしょうか。

そもそも日本人は「3」が好きです。三本締め。三三七拍子。背番号「3」。「3」に漂う特別感。現に私も、「3大うみゃぁ」なんて言っちゃっていますし。東京「03」、3足千円、お湯を入れて3分も、「3」好きという背景があるのでしょう。

それ自体は構わないのですが、ここでも一つ、引っかかるものがあります。三三七拍子。よかったら一緒にやってもらえますか。

「三三七びょーし! ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん」

これ、4拍子なんですよ。4拍子で2小節。またそうやって揚げ足とってというでしょう。揚げ足じゃないです、気づいて欲しいのです。三三七拍子と言いたいのであれば、「1・2・3・1・2・3・1・2・3・4・5・6・7」と、かなりトリッキーなビートになります。我々が目にする「三三七拍子」は、「三三七でチャンチャンチャン!」もしくは「4拍子で2小節!」というネーミングにしないと齟齬が生じるのです。これ以上言うと私がただ異教徒扱いされるだけなので今日はもう言いませんが、20代の頃からずっと孤軍奮闘してきたことはわかっていただきたいのです。味方は誰もいません。

ただ、「3」が好きなのは日本人だけではないようです。

人民の人民による人民のための政治。民主主義を象徴するエイブラハム・リンカーンの言葉。この言葉が世界を変え、多くの人々を救ったと思います。が、まだここにどうもしっくりきていない男が一人います。というのも、英語の授業でやりませんでしたか。「government of the people, by the people, for the people」と。それで私は先生に質問したのです。リズムがいいのはわかりますが、これ、「of」要らなくないですか、と。すると先生は言います。「ofは所有のofなんだ。byは手段で、forは目的で」。

いやいやそんなことは分かっています。私が言いたいのは、政府を「所有」するというのはどういうことですか。それは「by」と「for」の二つ以外に何がありますか。簡単に「所有だ」って言いますが、土地の所有権ですか、球団のオーナーみたいなことですか。「by」と「for」の二つでいくか、むしろ「of」一つに集約でもいいのではないでしょうか、と。それからというもの、先生は私を避けるようになりました。民意は無視されました。

「なぁ、エイブラハム、あれ、おかしくないか」

「え、何が」

「of the people, by the people, for the people のofって」

「やっぱり気づいた? でもな、大切なのは意味じゃないんだよ。人民に訴えるのはリズムなんだよ。フレーズなんだよ。わかりやすいだろ? お前みたいに気になる人の方が稀なんだよ。ポピュリズムっていうのはな、理屈じゃないんだよ」

ふかわりょうさん

週休3日制を推進する声が高まり、いよいよ現実味を帯びてきました。働き方改革の波。4日働いて3日休む。休みを増やすことはいいと思います。悪いことではないですから。でも、ちょっと待ってください。問題は増やし方。週休2日の次は、週休3日にしたいのはわかりますが、あまりに短絡的ではないですか。しかも、これ、一番やってはいけないことなのです。私はずっと警鐘を鳴らしているのですが、「ワルツは休日に使用してはいけない」のです。

このカギ括弧の部分が空欄になって、やがて試験で出題される可能性があるので、覚えておいてください。また、ここから先は、体力がある時か、酩酊状態か、どちらかに該当している方のみ、お進みください。それ以外の方は、どうぞ、この本を閉じ、今日のところはお引き取り願います。深呼吸して、ゆっくりおやすみください。戸締りもご確認くださいね。

これは、私がずっと心の中に留めておいて、我慢できなくなってラジオとかで溢れてしまい、ブースの中をびしょびしょに散らかしてご迷惑をおかけしてしまったことが何度もあるのですが、私は、「週5日制」を提唱しています。「週休」ではなく、「週」5日。1週間を7日ではなく5日にする。7拍子から5拍子へ。

週5日になったら、平日が3日、休日が2日。5拍子の中で「1・2・3・1・2」というカウントになります。「1・2・3」はワルツのリズム。心躍らせるワルツのリズムで平日を乗り越え、休日の週末は2拍子、そう、マーチのリズムで進む。

もしも週休を3日にし、もともと心躍っている週末をワルツにしてしまうと、「2重ワルツ」になるため、人々は堕落してしまうのです。故に、ワルツは、平日に使用しなければならないのです。こんな話が、深夜のファミレスで友達に不倫の相談をされながら隣から聞こえてきたら、せっかく頼んだパフェの味も半減してしまうでしょうが、私はずっと言い続けています。

そもそも1週間がどうして7日になったかはご存知ですか。諸説あるとは思いますが、キリスト教では神が世界を6日間で創造し、7日目に休んだという記述があります。これって、まるで「1週間は7日」ありきで後から理由をつけました感が否めないですが、ゴルフの18ホールはウイスキーがグラス18杯で空になるからと同じくらい眉唾ではあるものの、嫌いではありません。

私が小学生の頃は、週休1日で土曜日は午前授業。この午前授業というのがとても幸せで、「授業を終えた解放感と、残り半日どうする、しかも明日は休みという、あの多幸感に絡まる「オレたちひょうきん族」の「ウィリアムテル序曲」はなんとも至福の音でした。「半ドン」と言いますが、「ドン」は「どんたく」の「ドン」。休みですね。「どんたく」はオランダ語の「ゾンターク」から来ているとか。余談ですが「おてんば」は同じくオランダ語の「オンテンバール」から来ているとか。今、日曜日の午前に永遠のおてんば娘、阿川佐和子さんと余談オンリーの縁側ラジオをやっているのですが、それがかつての土曜日の「半ドン」を彷彿とさせ、充実した午後を満喫しています。

ハッピーマンデーができて祝日の個性がなくなり、休日の数も変わりましたが、長いこと続いた「1週間は7日」という枠をいよいよ壊す時がきました。役割は終えたのです。情報のスピードも変わりました。これからは、「週5日」。新たなリズムで地球も回す。それが、未来への贈り物。「あの時代の人たちが、リズムを変えてくれたんだね」と感謝されるでしょう。

私がなぜこんなことを考えていたかというと、どうして生きていることは素晴らしいのに、それを実感することが少ないのか、という壁に遭遇したからです。何度も考えた末、もしかすると、その原因となっているのがこの、7拍子というリズムにあるのではないかと思ったのです。「1・2・3・4・5・1・2」というリズムが、日常から輝きを奪っている。伊福部昭のゴジラのテーマを思い出してください。あの曲は変拍子で、効果的に5拍子が登場することによって恐怖を与えているのですが、「タララータララー」に続く「タラララタララララー」こそまさに5拍子。「月・火・水・木・金」という平日のリズムに恐ろしさが生じ、日常や勤労に対する喜びを奪っていたのです。

リズムが違うと同じメロディーでも違って聞こえます。踊れるものも踊れなくなってしまう。文明やテクノロジーが進化し、我々の暮らしも変化こそすれど、結局、人生を享受できていないのではないでしょうか。気持ちよく踊れていない。

ならば、リズムを変えるのです。「1・2・3・1・2」のリズムで人生を踊るのです。平日をワルツに。もし実行したら、ほとんどの悩みが解消し、気持ちのいい日常に変わることでしょう。人生を謳歌できるでしょう。世界中で生きる喜びのメロディーが響くと信じています。

では、これからひつまぶしを出汁でいただきます。ワルツのリズムでまた明日!

株式会社新潮社のご案内

1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「新潮」「芸術新潮」「週刊新潮」「ENGINE」「nicola」「月刊コミックバンチ」などの雑誌も手掛けている。

▼新潮社の平成ベストセラー100

https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/

関連ニュース

-

いとうせいこう×安田登「漱石と能」トーク、そして、奥泉光+玉川奈々福での『夢十夜』の語りの夕べ

[イベント/関東](日本の小説・詩集)

2016/09/13 -

千葉県流山市が人口増加率6年連続日本一になった理由 『流山がすごい』試し読み

[試し読み](社会学)

2023/02/10 -

小芝風花主演ドラマも期待! 「あきない世傳 金と銀」人気キャラの登場するスピンオフが初登場[文庫ベストセラー]

[ニュース](日本の小説・詩集/歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)

2023/09/02 -

「左翼は何を達成し、なぜ失敗したのか」池上彰と佐藤優が迫る[新書ベストセラー]

[ニュース](政治/情報学/日本史/経済学・経済事情)

2021/06/26 -

馳星周さん23年を経て直木賞受賞 芥川賞は注目の作家2人がW受賞

[文学賞・賞](日本の小説・詩集/歴史・時代小説)

2020/07/15