キム・ウォニョンさん

「だれにでも尊厳があるとしたら、その根拠は何か?」を問い続ける韓国の作家、キム・ウォニョン。

キム・ウォニョンは作家であり、弁護士であり、俳優であり、骨形成不全症のために車いすユーザーという障害当事者です。

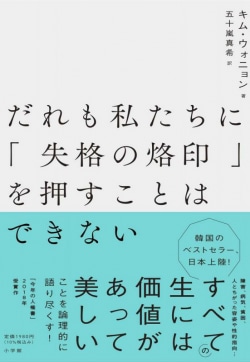

韓国で大きな話題を呼んだ著書『だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない』がいよいよ日本に上陸。私もあなたも尊厳があり、同等な権利があり、美しい存在であり得るということを、理性的に論じています。

今回は試し読みとして、「まえがき」を一部抜粋・編集して紹介します。

「不当な生」訴訟を知っていますか?

-

- だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない

- 価格:1,980円(税込)

2016年春、私は日本の慶應義塾大学で交換留学生として学生生活を送っていた。

私の両親はそれほど裕福ではなかったため、海外旅行をする機会がほとんどなかった。そんな両親が私の暮らす東京を訪ねてきた。

東京近郊を観光し、隅田川を南に下る小さな遊覧船に乗ったとき、父が母にこういった。

「ウォニョンと出会って出世したな」

「不当な生(ロングフルライフ)」訴訟とは、障害を抱えた子どもが、生まれてこない方がよかったのにという考えのもと、医師に対して損害賠償を請求する民事訴訟の一つだ。

おおむね重い障害のある子どもがこの訴訟の原告となる。

もちろん子ども自身が訴えるのではなく、親が子どもを代理して訴えを起こす。医師の過失によって障害児が生まれ、子ども自身(親)に損害が生じたのだから、それを賠償しろと請求する。

私の母も、私が生まれたことを「損害」と思ったことがあったかもしれない。

私が生まれた1980年代はじめに障害児を育てることは、非常に大きな「損害」であり、これはいまも変わらない。

障害児の誕生は、膨大な医療費の負担、周囲からの負の烙印(過去には、障害児を出産したことが女性の道徳性の問題や過ちの結果だと考えられていた)、終わりのないケアワークなどを甘んじて受けいれなければならないことを意味する。

親が子どもを産み育てることを計画する中で、新たな人生や夢を描いているとすれば、障害児の誕生ほど大きな「損害」はないだろう。現実に目を向ければ、障害児の親となった人々が「損害」と考えたとしてもまったく不思議ではなく、道理に外れていると批判することもできない。

しかしながら、子どもは親の計画による産物ではない。長い時間と数多くの出来事を経て「出会う」独立した存在だ。

現代社会では遺伝子工学の発展によって、着床前診断や男女の産み分けなどが可能になったというが、子どもは、受精卵から生命が始まって、段階を経て徐々に一つの固有の人格を形成し、親の前に「現れる」。子は親に誕生と同時に出会うのではなく、徐々に成長し、さまざまな過程を経ながら一人の人格として出会うのだ。

親と子どもの関係は変化する。関係は成熟することも、退化することもあるかもしれないが、親も少しずつ子どもに「出会いにいく」ものであることは確かだ。

1980年代はじめ、私の母にとって私の誕生は明らかに「損害」だっただろう。しかし、いま、母と私の出会いは「不当」なものではない。

自分の人生は、悪いものなのか?

障害者をはじめ私たちは、自分自身について「不当な生」「生まれてこなければよかった人」だと思わずにはいられないほど、不利な社会で生きている。

自分の存在を、はなから「ダメなもの」として受けいれている人々もいる。家族も、自分自身も、共同体の人々もそう考えている。障害者の存在が代表的だが、いまの時代には「醜い外見」も生まれてこなければよかった人間の一つに分類されてしまう。

この文章を書いているいまも、若者のための賃貸住宅を建築するというソウル市の発表に対し、「貧民マンションに反対する」と掲示しているマンション団地〔訳註:韓国では高層マンションが何棟も建って団地を形成している〕があるという。マンションの「品格」のために配達員の立ち入りを禁止する、という掲示も話題だ。

マンションの評判は、そこに住む人間にとって「自分がどのように評価されるか」を判断する重要な尺度となる。

ある属性の人々のために住宅や施設が建設されるとき、まわりの住民が反対するかしないかは、その属性の人々が「不当な生」に分類されるかどうかを示す。

反対の憂き目に遭う人々は、貧しかったり「品格」がなかったり、病があったり年をとっていたり、性的マイノリティだったり、国際結婚などで外国にルーツをもつ家族だったりする。品格あるマンションの住民はこうした人たちと顔を合わせることを拒む。

極めて貧しい家庭環境、暴力と罵詈雑言を繰り返す親、障害や病気、「醜い」と評される外見のせいで嘲笑や排除の対象になる私たちは、「私の生は損害なのか」という疑いを簡単に強めていく。家族と近所の人のあたたかい愛の中で育っても、世間にたった一歩踏み出すだけで人々の蔑視と嫌悪にたやすく行き当たる。

「あいつ、なぜ生まれたんだ?」

「お前みたいなのはただ人から遅れをとるだけだ」

といった言葉が続くたびに、私たちは「生まれてこない方がよかったのではないか」と何度も自問する。

しかし、私たちはもう一つの真実を知っている。障害や病気を抱えているため、あるいは「不細工な」子どもであるため、その身体が茶化され、はやし立てられるとき、多くの子どもたちはつられて同調するが、その真ん中でもじもじする一人の子どもがいることを。

もしそれが勇気ある子どもなら、「おい、やめろよ!」と叫ぶだろう。

あまり勇敢でない子どもなら、遊び場に夕闇が迫る頃、はやし立てる声が遠ざかるまで家に帰れない。声の余韻が消えると、その子どもは顔色をうかがいながら私たちに近づいてくる。目を伏せたまま、あの子たちと自分は何の関係もないかのように。

「あいつら、いったい何なんだよ。むかつく」

地面に絵を描いていた私たちは、この瞬間、自分と異なる他者が存在する世界と触れ合う。

「人生は必ずしも悪いものではないんじゃないか?」

「生まれてこない方がよかったのに」

人間の尊厳は韓国の憲法をはじめ国際法上でも認められている普遍的な価値だ。

しかし、すべての人間に尊厳や存在価値があると主張するのは、決して容易ではない。

私たち障害者は時に、自分が非常にみじめで、価値がなく、醜いと思うからだ。

私は長い間、自分自身の尊厳と魅力を論証しようとしてきたけれど、コーヒーを片手にもったまま優雅に直立歩行ができない自分の足を目の当たりにすると、いまでもため息が出る。

だからといって、こんな身体を補える高潔な人格や明晰な頭脳をもっているわけでもない。障害について文章を書くこと、そして障害を抱える自分の存在が差別と排除の対象にはならないことについて文章を書くことが、思っていた以上に難しく疲れ果ててしまった。

私もほかの人たちのように人工知能や不動産投資、ドローンの飛行原理について学び、文章を書けたらいいのにと思った。

しかしこの先、私がどんな人生の道を歩むとしても、「不当な生」について一度はありのままに語りたいという思いをあきらめることはできなかった。

ある属性の人々を「生まれてこない方がよかったのに」と考えるのは、だれかの影響であることが多い。幼い頃に遊び場で出会った友人、隣家のおじさん、やさしく言葉をかけてくれた教師、正義の具現者を自負する宗教家や政治家、法律家……。

さらに、ある属性の人々が自分自身に抱く認識や、世間に立ち向かう生き方が、ほかの人々に「生まれてこない方がよかったのに」と思わせることもある。

人々はヒトラーのように「優生学」〔訳註:人類の遺伝的素質をよくするために、悪い遺伝子を淘汰しようと考える思想〕を掲げてだれかを虐殺するなんてことはしない。しかし、障害や病気、人と異なる性的指向や性自認をもつ子が自分の子として産まれてくる状況になったら、二の足を踏む人が多いだろう。

日常のあらゆる態度、観念、指向、制度及び法規範が「正当な生」と「不当な生」を生み出し、「品格あるマンションの住民」と「品格が落ちるマンションの住民」、「普通学校の生徒」と「障害者学校の生徒」という区別をつくる。私がどんな生を選ぼうと、この「正当な生」と「不当な生」の巨大な区別に常に取り込まれているのだ。

株式会社小学館のご案内

1922(大正11)年創業。社名は同年に創刊された学年別学習雑誌『小学五年生』『小学六年生』にちなんでいます。その後、幼児誌や、コミック誌、総合週刊誌、ファッション誌などにも進出。書籍分野でも、辞書、歴史書、文芸書など様々な分野の本を刊行しています。

関連ニュース

-

ドラマ版も好調「偽装不倫」原作コミック最新刊が発売

[ニュース](コミック/自己啓発/倫理学・道徳/エッセー・随筆/演劇・舞台)

2019/07/13 -

青春コスプレラブコメ「その着せ替え人形は恋をする」10巻発売で750万部突破 アニメ公式ファンブックも発売[コミックスベストセラー]

[ニュース](コミック)

2022/10/01 -

完結間近「よふかしのうた」最新18巻がベストセラーランキングに 「終末のワルキューレ」公式ライバル「魔女大戦」もランクイン[コミックスベストセラー]

[ニュース](コミック)

2023/12/02 -

羽生結弦「真っ暗だからこそ見える光がある」 10年間の名言を振り返った一冊が話題

[ニュース](コミック/恋愛・結婚・離婚/エッセー・随筆)

2020/11/07 -

「キングダム」最新刊が1位を獲得 映画化キャスト発表に原作者も「間違いなく面白いものができるんじゃないか」

[ニュース](コミック)

2018/10/27