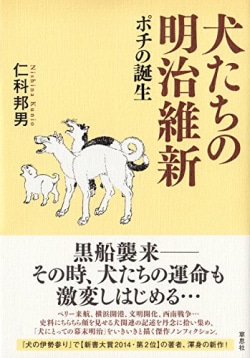

『犬たちの明治維新』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

地域の防犯を担う「里犬」が消えたわけ

[レビュアー] 稲垣真澄(評論家)

明治維新にいたるまで、ごく稀な例外を除いて日本に個人の飼い犬はいなかった。ペットロス(ペットとの離別)が深刻な悲嘆ともなる昨今からは、にわかには信じられない指摘だ。本書でこのことを初めて教えられたとき、すぐに思い出したのは「火事、喧嘩、伊勢屋、稲荷に犬の糞」という江戸名物のことである。江戸には伊勢屋の看板、火事・喧嘩が多いのと同様、犬の糞がいたるところに転がっていた。つまり犬が多かったのではないのか。

そう。犬はいっぱいいたのだが、個人の飼い犬はいなかった。今でいうなら地域犬のかたちで、長屋の軒下や神社の床下などに勝手に住み着き、住人たちからエサをもらう。犬たちは犬たちで、見知らぬ部外者に吠え立てることでその恩義に報いる。不審者警戒という地域の防犯を担うのだ。子供たちの遊び相手にもなる。これは保育所などなかった当時としては、大いに役立ったに違いない。要するに共同体が養う町犬や村犬と呼ばれる里犬。決して無主の野良犬ではない。

吉田松陰は嘉永七年(一八五四)、横浜村沖に停泊するペリー艦隊を目の前にしながらアメリカ密航を断念する。「村犬群れ来たり吾を吠」えたため黒船に漕ぎ寄る小舟を村で盗めなかったからだ。当時の地域犬は、立派に責務を果たしていたようである。もちろん、その結果が日本にとって幸運だったか否かはまた別問題であるが。

明治維新の前と後とで人間(日本人)の暮らしは激変した。犬たちだって安泰でいられたはずはないのだが、従来ほとんど注目されることはなかった。著者はその一点に着目し、こつこつと集め続けた多くの事例から「犬たちの明治維新」の激動ぶりを鮮やかに描き出す。最も影響力大だったものの一つが明治六年、東京府が出した「畜犬規則」だという。なにしろ外国人は個人で犬を飼っている。見習うべきではないのかと、飼い主の住所・氏名明記の木札を犬の首輪につけ、無札のもの殺すべしと命じたのだ。

これだと日本型の里犬は生存を許されなくなる。犬の飼い犬化が一気に進む。併せて西欧崇拝に裏打ちされた洋犬人気の拡大で、純粋日本犬は僻遠山間地の猟犬くらいしかいなくなってしまった。ところで日本人は洋犬を初め「カメ」と呼んだ。これは西洋人が犬に「カム・ヒア」と呼びかけるのを「カメ」と聞いたのだ。明治の末年頃の調査では犬の命名ランキングで「ポチ」が一位になっている。以来、童謡にも歌われ犬といえばポチだが、このポチの語源は何か。読者は、著者の推論を直接お楽しみあれ。

ほかに西洋人に大人気の狆(ちん)の話。明治天皇の狩猟好きのこと。同じく西郷隆盛の狩猟と犬好きのこと……。興味の尽きないテーマばかりである。