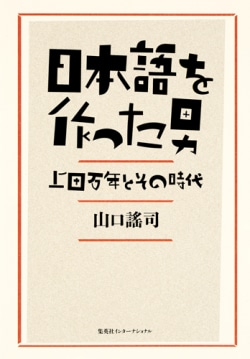

『日本語を作った男 上田万年とその時代』

- 著者

- 山口 謠司 [著]

- 出版社

- 集英社インターナショナル

- ジャンル

- 文学/日本文学、評論、随筆、その他

- ISBN

- 9784797672619

- 発売日

- 2016/02/26

- 価格

- 2,530円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

国作りのためには「日本語」が必要だった

[レビュアー] 鈴木裕也(ライター)

明治半ばまでの東京には「標準語」がなかったと言われたら、今の日本人の大半は驚くだろう。出身地が違えば方言もまるで違い、大名詞(ことば)と町人詞も異なるので会話が成り立たない。書き言葉と話し言葉も同じではなく、「東京」でさえ、「トウケイ」と読む人がいれば「トウキヤウ」と呼ぶ人もいた。人々は混乱のなかで生きていたといってもいい。

共通語がなければ、教育はバラバラになり、議会は進められない。軍隊を作っても命令系統が成り立たない。明治政府としても日本という国を作るためには、標準語としての日本語を作ることが急務だった。その使命を受け、生涯を懸け奔走したのが、本書の主人公・上田万年だ。

しかし、その使命は困難を極めた。それを象徴するのが冒頭の逸話だろう。守旧派の論客・森鴎外が、万年が掲げる新仮名遣いに真っ向から反対するこの場面に、読者は一気に引き込まれるはずだ。その後も、万年の「新しい国語」作りへの執念という縦糸に、言文一致運動の流れや明治の知識人たちの国作りへの執念などの横糸がうまく絡められているので、大著だが苦もなく読み進められる。特に「ドン・キホーテ」をどのように音訳するかをめぐる文人たちの大論争ぶりは、当時の熱気をリアルに感じさせる。

本書の心地よさは、万年をはじめとする明治の知識人たちが、おのれの志に向かってパワフルに突き進む姿を活写した点にある。江戸から明治の世に変わり、国の制度が何もかも新しくなる中、彼らは世界の列強と伍すため、世界最先端の知識や技術を積極的に吸収し、それを国のために生かしていく。

グローバル社会に放り込まれ世界中でイノベーションが起きている今の時代が当時と似ているように思え、果たして今の指導者層に万年の時代のような志はあるのか考えながら読んだ。社内共通語を英語にした企業もあるが、言葉の問題はそんな簡単なものではないと、本書は教えてくれる。