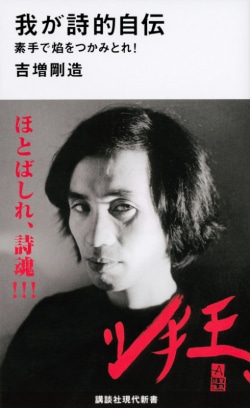

『我が詩的自伝 素手で焔をつかみとれ!』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

非常時、怪物君の透視力

[レビュアー] 滝口悠生(作家)

私はデビュー前の二〇〇八年に早稲田で一年間吉増さんの講義を聴講したことがある。毎回レジュメ(原稿用紙いっぱいの手書き文字と、書籍の文章や画像の引用がコラージュされている)が配られて、吉増さんがそれをもとにお話をした。本書のなかにも名前が挙がるディキンソンやイエイツ、ポーなどの話もあったが、何より印象深かったのは吉増さんの語り口で、小説を書きはじめていた当時の私にとって、浮遊する思念をつかむように即興的で、しかし玄妙極まるその〈ナレーション〉は大変示唆的だった。実は今でも、吉増さんの話法(というか、話術というか)は、私にとって小説の語りの理想のようなものとしてある。

本書が語り下ろしという形でまとめられていることはとても重要で、語りの傍をふと過った記憶や感触は、今語られつつある人生に常に浸透し作用する。九・一一のあとパウル・クレーの日記から得たという、物事が生成していくその途上が大事だという感覚。それがこの「自伝」にも通底している。

一九三九年、詩人は開戦の二年前に生まれた。生を受けた阿佐ヶ谷、疎開先の和歌山、そして終戦後横田基地のそばの福生で過ごした幼少期の記憶や感覚は、「非常時性」という言葉で繰り返し言及される。自らの世代的属性としてだけではなく、この国が「未知の暗がりに入っていった」時代の不穏さや異様さとして、たとえば〈阿佐ヶ谷駅前を白衣で走る三人の死人〉や〈米軍が空から投下した大量の銀紙〉といった鮮烈な光景、また〈ものすごい高音で叫ぶ子だった〉という喉の記憶によってよみがえり、かつまたこの「非常時性」は、詩人の創造力のエンジンのようなものとして働く。「常にどっかで必ず、「非常時性」っていうのを求める。それを克服しようとするんだけれども、その非常時っていうのがないと表現が成り立たない」。

自伝は、おおよそ幼少期から現在へと時系列を辿りながらも、語られる言葉は過去の忘れがたい光景にたびたび再帰する。なかでも疎開先の和歌山で目にしたという〈夏の明るい庭で叫びながら舞い踊る女の人の姿〉。繰り返し言及されるそのイメージは、非常時の狂気を呼び起こすだけでなく、その舞うイメージ、手を舞わせるその動きが、幼い頃に地面に蝋石でなにか書きつけた記憶などを通りながら、この詩人にとっての書くこと・痕跡を残す行為へとつながっていく。

具体的で鮮やかな記憶が作品の中にもたびたび持ち込まれていることは、ところどころに引かれる過去作で明らかになる。作者の実体験と作品とのかかわりを見るにも本書は貴重な資料となるのかもしれない。が、「断片的な生々しい記憶は詩の中に全部入ってる。ただ、それが違う傷跡みたいにして、脈絡は変なふうにして入ってるのね」「詩というのはクロニカルにできてるんじゃなくて、いろんなところへ。僕の場合は特に散弾銃でぶちまけたようにして、いろんなところへ入ってる」といった詩人自身の言葉や、現実と言葉のあいだにこの詩人が見出し分け入っていく多重な層に目を向ける方がいっそう刺激的で、小説家の私にとっては示唆に富む。本書自体も、創造性の多層の「いろんなところへ入って」いきながら語り進められる。「詩的自伝」たるゆえんであり、あらゆるコンテクストを剥ぎ取った裸の言葉と人間の、原初的な触れ合い、ぶつかり合いを、目のあたりにするかのようだ。

詩が、そしてこの自伝が、クロニカルであることを拒むのは、語るべきことがいつも現実と言葉の狭間にあるからだ。記憶は語られることによって現実からずれ、その現実に潜在していた別層が声と言葉によってあらわになる。

高校時代に化石探しをしていた時、割れた石から一億年前のウニが何百分の一秒ぐらい姿をあらわしたという。「ウニが。僕が見たわけ、それを。その瞬間にもうあっという間に酸化が始まりますから、跡形もなくなる。その一瞬を見たものすごい驚き。僕の目にしかそのウニの姿は残ってない。僕の目の中でもう酸化が始まってたな。」

正確に記述しようとすることによって、記憶が二重化し、書かれるものは微妙にずれる。そしてずれたそれがあらためて記憶に入り込む。そこに働く力は「透視力」という言葉で言い表されている。それはひとつの事柄の奥にある別の記憶や情動を透かし見る力でもあるが、そこになかった何がしかをその場に生成する力でもある。これはまさに詩人が詩を、また小説家が小説を書くという行為そのものだと思う。

吉本隆明の著作を仮名で書き写し、絵の具なども用いて〈原稿〉をつくっていく近年の仕事「怪物君」は、この「透視力」そのものを紡ぎ、言語化/可視化する作業だ。漢字と平仮名はカタカナに、そして横文字はひらがなで書き写す。その負荷によって生じた元のテクストにはないリズムや意識が、新たに紡がれた文章に織り込まれ、それは解体と生成を記憶したテクストとなる。東日本大震災を受け「あたらしく「地面」をつくる試み」としてはじまった「怪物君」は、四年半の制作を経て「三・一一以後の言語の瓦礫状態」が出てきた、という。透視によって生まれた地に、また別の地が透視される。

文字が書かれる前の原稿用紙に、やはり透かし見られる「無言語のとき」「名辞以前の言語」あるいは「沈黙の言語」。そして異国語のなかで「言語を枯らす」危機的経験。そんな言語の「非常時性」がもたらす危機と混乱、あるいは絶望から発される詩人の言葉が希求しているのは、常に今こことは別の場所であり、その言葉が触れうる別の生、別の声だ。「別の生に触れないとこの生は生きていることにならないって、……そして「歌」だね、そこに希みがあるんでしょう。」

引用されていた「出発」や「スライダー」といった比較的初期の作品のいくつかを声に出して読んだら、楽しかった。詩が、誰か別の者の声をさがしながら、詩人の舞う手につかまえられるのを待つように、動き回っていることが自分の声でわかる。そこには幼少期の詩人(「精霊信仰の少年ゴーチャン」)を取り囲む、非常時の声と音も聞こえてくる。

渋谷のキャバレーでボーイをしていた話や、鹿児島への蒸発、編集者時代など若い頃のエピソードや、ジョナス・メカスや若林奮、島尾ミホらとの親交を振り返るところからは、吉増さんのやさしくて愛嬌にみちた声が聞こえる。