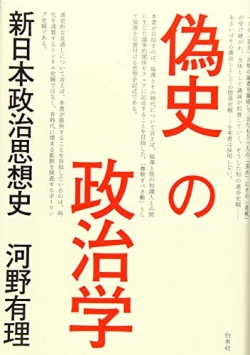

『偽史の政治学』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

未だ衰えぬ丸山眞男神話

[レビュアー] 平山周吉(雑文家)

「丸山から遠く離れて」というのが本書の序章のタイトルである。「丸山」とは勿論、丸山眞男のことである。東大で日本政治思想史の講座を担当し、論壇にも社会にも大きな影響を与えた戦後民主主義の「代表的知識人」が丸山であった。著者の河野有理は、丸山から発する日本政治思想史という分野の若手研究者である。本書は長らく必読書の定番だった丸山の『日本の思想』の中の一文をもじって、丸山の業績を「否定を通じてでも」継承しようという野心的試みである。

丸山死して二十年、その間に丸山の新刊書は、寡作だった生前の何倍もが出版された。神話は一向に衰えていない。日本の文系学問の中では、例外的存在ではないだろうか。かつて吉本隆明の丸山批判を手がかりに主著『日本政治思想史研究』に挑戦してみたものの、四苦八苦するばかりだった身にとっては、いずれにしても関係ないことなのだが。その丸山の業績も河野によれば、現在では後進たちの仕事と併読すべきものになっているという。江戸思想なら渡辺浩、福澤諭吉なら松沢弘陽、陸羯南(くがかつなん)なら松田宏一郎といったように。

本書ではまず、丸山政治思想史近代部門の中心に置かれる「未完の近代」の具現者・福澤像を疑う。丸山に由来する「福澤諭吉中心史観」を相対化する(この史観を著者はあえて「『丸山諭吉』史観?」と「?」付きで仮に命名している。福澤の近代「精神」の最終ランナーが当の丸山になるという都合のいい、美しい構図だ)。そのために、「福澤に負けず劣らず傑出した知性であった」同時代人二人を、福澤の隣りに引っ張り出してスポットライトを浴びせる。一人は啓蒙的結社「明六社」同人中で最年長にして、唯一の儒学者だった阪谷素(渋沢栄一の師)、もう一人は明治の反動的学者として名高い(?)加藤弘之である。

「スピーチ」の訳語に「演説」なる語を発明し、明六社の会合で実演してみせたのは福澤だった。慶應義塾の中に演説館を作り、その建物が今に伝わるくらい、「演説」は福澤の代名詞である。阪谷は自ら演説を実践しつつも、異を唱える。演説では、「合議」によって「道」を求めるという肝心の目的に達しないのではないか。阪谷は演説の代替案として「翻訳」を提案する。西洋の学問を摂取するには衆知を集める必要があり、江戸時代の「会読」の伝統を生かすべきだと訴えた。「会読」は福澤も学んだ緒方洪庵の蘭学塾「適塾」での勉強法でもあった。

福澤の『西洋事情』は福澤個人の訳業だが、それが可能だったのは福澤が和漢洋に通じていたからで、あくまで例外中の例外であった。阪谷の求めた「道」とは、「ポリチックス」の中に「政」と「教」を併せ備えたものであった。こうした阪谷の思考経路に河野は、「翻訳」を通して「合議」に習熟し、「正しき政治」をもたらそうとした阪谷の理想を見る。未来の議会である「民選議院」を、「演説」が陥りがちなパフォーマンスの場としてではなく、「翻訳会議」の「合議」の場として捉えたのである。

加藤弘之は「天賦人権論」に基いた自著を絶版にして「転向」し、明治政府に忠誠を誓った御用学者というイメージが強い。学問を栄達の手段と割り切り、みごと東京大学綜理に成り上がった「反動的な思想家」と切り捨てるだけで事足りるのか。福澤と加藤の二人を進歩と反動、革新と保守として、「光と闇」に対比させるのは正しい姿なのか、と河野は問いを提出する。『福翁自伝』で描かれる幕末の加藤の姿に、河野は福澤の屈託とトリックを発見する。「熱心な佐幕派としての加藤を描くことで、その後、明治政府に出仕した加藤の節操のなさを読者に印象付ける効果も」意図されているというのだ。福澤は文久二年の「大名同盟の説」を慶応二年には棄て、同四年には脱政治へと「変説」したが、そこは『自伝』では忘却される。その間、加藤は上下分権の「政体」という新たな概念を発見して、一貫した政治論を展開していた。加藤の「政体」論の立場から見ると、福澤は「郡県」と「封建」の間を右往左往していた。河野はここで福澤の方が旧来の枠組みの中に留まっていたとみるのだ。二人の対立は晩年にまで持ち越す。『福翁百話』に対抗して、加藤は『貧叟百話』を書く。

政治思想史はかくして、群雄割拠、百花斉放の歴史として更新される。「愛情と血縁と扶養」が渾然一体となった日本の「イエ」の評価をめぐる徳富蘇峰と陸羯南の対立を、「リア王」と二葉亭「其面影」の嘆息から記述する「養子と隠居」の章、摂政宮(後の昭和天皇)に「偽書」を献上した右翼思想家・権藤成卿の「偽史」というフィクションや妄想をも政治思想史の内側に取り込んだ「『社稷(しゃしょく)』の日本史」の章など内容は多岐にわたる。「あとがき」に記された以下の文が本書全体を蔽う現状認識であろう。

「曖昧な語義や薄らいだ過去の記憶を鮮明にしようとする努力自体を放棄し、その曖昧さのままに自らの奉じる「政治道徳」に利用しようとする動きが党派の左右を問わず強まってきていはしないか」

「御大」丸山眞男は真打よろしく最後の章に登場する。丸山が格闘の対象としたのはマルクス主義と天皇制だった。その二つの風化で、丸山は「精神的スランプ」に突き当たる。そこからの復帰のきっかけになったのが日本国憲法と戦後社会の正統を疑った江藤淳の「占領体制」論であったということは、私個人としては心強い。丸山の思考は江藤を触媒に再活性化し、そして難問へと逢着する。