「映画保存に対する一つの見方を提示」 岡田秀則に聞く、「アーキビストの眼で見た映画」〈映画本大賞受賞記念インタビュー〉

インタビュー

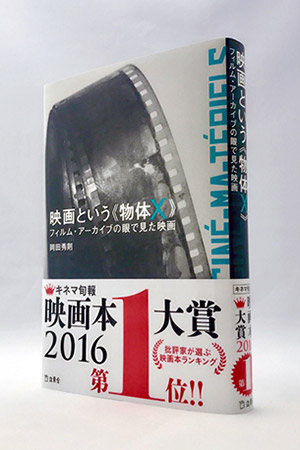

映画本大賞ベスト・ワン受賞記念『映画という《物体X》 フィルム・アーカイブの眼で見た映画』著者・岡田秀則に聞く、「アーキビストの眼で見た映画」 聞き手:佐野亨

■フィルム・アーカイブの体系化へ

東京国立近代美術館フィルムセンター主任研究員の岡田秀則さん

映画本大賞2016でベスト・ワンを受賞した『映画という《物体X》 フィルム・アーカイブの眼で見た映画』(立東舎)は、日本ではいま現在、まず類書のない映画本である。

目次を眺めただけでも興味津々、ハッとさせられるようなことばが並んでいる。「日本では映画は保存しないようです、とアラン・レネは言った」「映画は牛からできている」「映画はなくても映画史は立ち上がる」……。

著者の岡田秀則は、東京国立近代美術館フィルムセンター研究員として、映画フィルムや関連物の収集・保存、特集上映や展覧会の企画などに携わってきた。

「おそらくこの本は映画保存に関する日本で最初の商業出版物でしょう。ただ、最初の著者が私で正しかったかどうかはいまだ疑問です(笑)。この世界にいれば誰もが、フィルムセンターの前主幹で、日本でこの分野を切り拓いた岡島尚志が最初に書くのが自然だと思っていたはずです。この本には彼から学んだことも多く含まれていますから」

じっさい、岡田氏は<自分のプロフィールに「フィルム・アーキビスト」と記すようになったのは、ごく最近のことである>と書いている。なぜならば日本では映画保存とはどういうものかを学べる機関もそのためのノウハウも確立されていないからだ。

<学ぶ場所がないから、いざそういう組織に勤務することになってから、初めて考え始めることになる。日々直面する課題を前にして試行錯誤をする、その過程をつなぎ合わせた、あまり理路整然としていない過程の中でしか、私はフィルム・アーカイブの像を結ぶことができない>

数年前、筆者が岡田氏と本書の企画について話した際、「研究書のような硬い本ではなく、エッセイ的に読める柔らかい本にしたい」とおっしゃっていたことを思い出す。はたして本書はまさしくそのような手ざわりをもった本として完成された。

「これはアーカイブの指南書ではなく映画保存に対する一つの見方を提示した本なので、興味の入口として機能してくれれば嬉しいですね。2006年には『映画の復元と保存に関するワークショップ』が始まり、個々におこなわれてきた映画保存にまつわる活動が少しずつ体系化されている。これからはこの分野に関する本もたくさん出てほしいですし、むしろそうした流れのなかの一冊に早くなってくれることを願っています」

状況整理や議論への入口として本書があるとすれば、その文章は貴重な思索の記録として、まさしくアーカイブ的な価値をもつことになるだろう。

■物質としての映画

映画本大賞第1位受賞作『映画という《物体X》 フィルム・アーカイブの眼で見た映画』

アーカイブの観点から映画をとらえると、必然的にたどりつくのは「映画は《物》である」という事実である。

「他の芸術分野を考えると、たとえば絵や彫刻は『《物》を観る』ことと『《物》を感じる』ことが同じですよね。ところが、映画の場合は物質と現象が分かれていて、実際には皆、フィルムを観ているのではなくスクリーンを観ているだけなんです。つまり、物質の存在を知らず、想像すらできなくても、体験することはできる。それが映画の面白さであり、分裂でもあるわけです」

本書には、映画保存協会の石原香絵理事との対談、築100年を超える福島県の映画館(本宮映画劇場)のルポ、また岡田氏がフランスとイタリアのシネマテークを訪れた当時の日記なども収録され、物質としての映画に向き合うひとびとの息吹をつたえる。

映画を《物》としてとらえることは、映画を「良い/悪い」で判定する作品評価の呪縛から解放し、異なる次元で映画を観る、語る視座を得ることにもつながる。それが本書の冒頭に掲げられた「生まれたからには、すべて映画は映画」というテーゼの主旨であり、「すべての映画は平等である」という考え方の基幹を成す。

「もちろん好き嫌いはあるし、仕事をするうえである映画を優先したいと思うことはありますよ。でも、さきほど話したように、映画はそもそも物質と現象が分裂している芸術であり、だとすれば現象についてのみ論じることだけが映画を語ることではないし、もっと広い視野で映画をとらえることで面白みが増すと思うんです」

岡田氏のユニークかつ本質的な視点に裏打ちされた本書が、映画について、また映画を語るということについて、近年最も示唆的な一冊であることは間違いない。

聞き手:佐野亨

(『キネマ旬報 2017年5月下旬号』より抜粋/全文は本誌をご覧下さい)