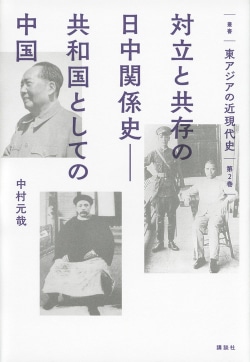

『叢書 東アジアの近現代史 第2巻 対立と共存の日中関係史――共和国としての中国』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

袁世凱から習近平までの「暗黒史」──中国が言えない「真実の日中関係」とは?

[レビュアー] 青山哲至(フリーライター)

この7月1日に、香港は返還20年を迎えた。中国の習近平国家主席も、就任後はじめて香港を訪れ、記念式典で演説をしたのは周知のとおりだ。印象的だったのは、その直截な口調である。「中央の権力に対するいかなる挑戦もけっして容認しない」。民主化をもとめる香港市民の動きへの牽制とみられるが、超大国の最高権力者ならば、もう少し含みとか余裕をもった言い方はできないものかと、つい嘆息をする。このところ、どうも性急な発言をする世界の指導者が多くないだろうか。

中村元哉さんの『対立と共存の日中関係史──共和国としての中国』は、「叢書 東アジアの近現代史」の1冊として、このほど刊行された。日露戦争から戦後の日中国交正常化までの中国近現代史を、歴史学の最新の知見に基づいて描き出している。歴史研究の成果を、客観的な叙述に落とし込んだ、近来にない労作といえよう。

そのなかで、「中国の夢と憲政の夢」と題された序章で、習近平をとりあげている。1953年生まれの習近平は、共産党による革命と中華人民共和国の成立を、直接には知らない世代の初めての最高指導者なのだという。

──簡潔にいってしまえば、現在の中国は、過去の輝かしい革命と熱気に溢れた社会主義建設時代を直接には知らない、エリート総書記によって運営されているのである。──

この指摘は、きわめて興味深い。言われてみれば、あの香港での演説の、少々性急なもの言いが腑(ふ)に落ちるではないか。「太子党」と呼ばれる党高級幹部の子弟として、順調に権力の階梯を登りつめたエリートゆえの直截さ、とでも言えばいいか。

もっとも、本書の本領はこのような箇所にだけあるわけではない。むしろ、歴史史料をふまえて、辛亥革命から日中国交正常化までを、堅実に正確に描き通した力量にある。

ひとつ、エピソードをあげておこう。

日中間でいわゆる「教科書問題」が起こったのは、なにも今がはじめてではない、ということを本書で学んだ。1915年、日本は袁世凱に対して、二十一ヵ条の要求を突きつけた。この要求は、旅順と大連の租借期間を九十九年に延長すること、中国政府に日本人顧問の任用を求めるなどの内容を含んでいた。この条約の締結が、中国のナショナリズムを反日へと駆り立てることになる。これに反応した日本は、中国の排日的教科書を取り締まるよう、北京政府に求めたのだそうだ。現在の教科書問題とは事情が異なるけれども、教科書が国際関係のセンシティブな問題になる、という歴史は、繰り返すものであるらしい。

本書第5章は「共和国の刷新」と題されている。毛沢東の中華人民共和国の誕生から日中国交正常化までを扱う章である。叙述の文体は、それまでとまったく変わらない。ただ、著者は、序章でこんな見得を切っている。

──日本に学術の自由があるとすれば、日本は戦前の歴史も戦後の歴史も、これまでどおり、事実にもとづいて理性的に示せばいい。満洲事変も南京大虐殺も従軍慰安婦も重慶爆撃も、東京大空襲も広島と長崎の原爆も戦後の公害問題も原発事故も、である。しかし、現在の中国が中国近現代史を、とりわけ反右派闘争、「大躍進」政策、文化大革命といった負の歴史を含む人民共和国史を理性的に提示することは、日本よりもはるかに困難である。それならば、いっそのこと、日本から中国近現代史を事実に即して淡々と理解し提示することを試みてみてはどうだろうか。──

若手で大いに注目される研究者ならではの宣言だと思う。そして、第五章には、当然に、反右派闘争も「大躍進」政策も、文化大革命も扱われる。

もちろん、著者はいずれかのイデオロギーによって声高に何かを主張するようなことは、一切しない。あくまで、理性的に、学術的態度で叙述していく。

中華ナショナリズムの創成は、清末のことであったそうだ。当時の国際関係がそれを強いた。では、それが「反日」ナショナリズムに変化する機微とはどのようなものか、あるいは中華人民共和国のかかえる負の歴史とは……日中関係を考える時、このような歴史に対する理解は不可欠である。「東アジアの近現代史」という叢書が、いま、成り立つとしたら、やはり本書のような視点を、叢書全体が提供してくれるか否かがカギになるだろう。続巻にも期待するゆえんである。

最後に、著者は本書を叙述するにあたり、「憲政」というキーワードを設定している。憲法を制定し、それにのっとって政治をおこなう「共和国」という西洋流の国の形態である。中国は、清朝までは「共和国」ではなかった。秦の始皇帝の時代からずっと、皇帝が支配する「君主国」だった。つまり、中国の近現代史とは、君主国から共和国へと転換しようとする歴史でもあったわけである。歴史をひもとき、日中関係という困難な課題を考えるとき、「憲政」は、きわめて周到な補助線たり得ていることに気づく。その意味でも、本書は、この叢書が生み出した、いま必読の中国近現代史だといえよう。