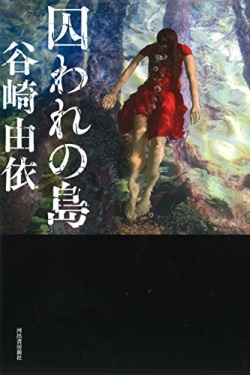

『囚われの島』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

こがこどもでないその日々のことばの葉擦れ

[レビュアー] 堀千晶

記者という職業ながら、「梔子」の「甘く淀むような匂い」を鋭敏に感じ取ってしまう一人の女性が、ことばの世界を(少なくとも表面上)手放し、どことも知れぬ場所へと姿をくらませるのは、この花との因縁めいた邂逅によるものだけでは無論なく、また─野溝七生子への頌でもあるだろう─、「死に損ないの父の亡霊」が犇く新聞社という場で、「父親のいない子どもたち」という企画を提案したことにより、有形無形の《父》たちの逆鱗に触れ、沈黙を強いられたからというだけでもない。とはいえ「大挙して押し寄せて、もとあったものを潰して平然としている暴れ川の砂」にほかならない男たちが、様々な声を踏みつぶして回り、意図的な鈍感さと無知に胡坐をかく存在であることに変わりなく、それは戦前/戦後の別なく、「日本」と呼ばれる土地を一貫して覆いつくしてきた「市場の原理」と通底するものであるにちがいない。必要とあらば、おのれの都合に合わせて他者を根底からつくりかえ(過去の造成)、需要がなくなれば一顧だにせず棄て去り(未来による追放)、振るわれた暴力とともにその他者の存在は、文字どおり遺物として徹底的に忘却される(現在進行形の忘却暴力)。未来、過去、現在から見棄てられた存在─誕生以前に存在を乗取られ、共同体のために供犠に供される「蚕」=「子」─は、時の窪みに嵌り込み、暦の標識も湮滅し、居場所も生存空間もなく、目もなく、口もなく、顔もなく、ただ地を這う者として黙然と持している。しかし、それにもかかわらずいやそれゆえに、この「蚕」=「子」から斜交いに立ち昇る無数の声のざわめきが、ことばを追放された空間に静穏にのび、ひろがり、谺する。沈黙のなかで粒立つ「この世界のおうとつ」のそのてざわりが浮彫りとなり、そっと添えられた指や胸のしたで、あるかなきかの鼓動をはじめるように。この沈黙の言語のうちでは、父も母もなく、過去も未来もない子を産む、脱性化されたセクシュアリティの鈴の音が微かに響いているが、本作で殊に顕著なのはまさに、盲いることや覆うことの周囲で反響する幽かな音の輻輳であり(蚕が桑を食む音、雨音)、さらには、冒頭から様々に駆使される反復=分身(たとえば二重化する夢や都会のビルに乱反射する無数の月、「鈴」、「すずちゃん」、「みすず」、「すずな」と連なる音の反復や同一語の反復)と、それが呼び込む魔術的ゆらめきであろう。「繰りかえしのなかで、右も左も、上と下すらもわからなくなる」ばかりでなく、種の別も越え、過去と現在との区別も用をなさず、様々な声が一気に響き、あらゆる瞬間がゆっくりと限界までひきのばされ、相互に反転しながらすべてが同時に「わたし」を貫いてゆく、狂気にも似た一瞬ののち、それらの声すらも絶対的に消え失せる、世界の誕生以前か終焉以降か定かでない沈黙─それを記者が聴くのかそれに聴かれるのかは定かでないが、著者の言う「詩と物語のあいだ」で変貌を遂げた散文が、そこに姿をあらわしているのはたしかである。