書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

ニューエンタメ書評

[レビュアー] 大矢博子(書評家)

読書の秋、到来!

じっくり堪能したい〈プロフェッショナル〉な作品を集めました。

眩いプロの世界を、覗いてみませんか。

***

家事というのは際限がなくて、特に水回りの掃除なんてえのは凝りだすと一日仕事である。ガスコンロの五徳の焦げ、風呂場のカビ。手間と時間を考えるとついつい後回しになりませんかなりますよね?

先日、思い立ってプロに頼んでみたら、びっくり! あの焦げが、あのカビが、あの黒ずみが、たった一時間でこんなにピカピカになるの? 何なの、この人たち魔法使いなの? ドラえもんのひみつ道具か何か使ってるの?

掃除なんて何か資格が要るような技能でもなし、素人でもマメに丹念にやれば誰だってキレイになると思っていた。が、違うのだ。やっぱりプロはすごいのだ。

ということで今回のテーマは〈プロフェッショナル〉だ! プロの世界が堪能できる小説をどどんと紹介するぞ。

伊坂幸太郎『AX(アックス)』(KADOKAWA)は『グラスホッパー』『マリアビートル』に続く〈殺し屋〉シリーズ第三弾。物語に連続性はないので、どこから読んでも大丈夫だ。

主人公は超一流の腕を持つ殺し屋〈兜〉。仕事の仲介をしている〈医師〉から連絡を受け、驚異的な身体能力で任務を確実にこなす。表の顔は文房具メーカーの営業マン……というところまでなら、まだ普通。本書の〈兜〉が普通じゃないのは、妻と息子を持つ家庭人であり、しかも妻にまったく頭があがらない恐妻家ということだ。

殺しの場面で見せる鮮やかな能力と家庭生活の落差が生むおかしみが第一の魅力。これは言い換えればオンとオフの切り替えが素早くできるということでもある。まさにプロフェッショナルでなければできないと言っていい。

物語はコミカルな〈恐妻家の殺し屋奮闘記〉を経て、衝撃の展開を挟み(これは本当に衝撃!)、伊坂幸太郎らしい鮮やかな伏線の回収とともに幕を閉じる。そこに至って読者は初めて、これが愛すべき家族の物語であったことに気づくだろう。と同時に本書は、〈兜〉がプロフェッショナルを貫いたからこそ成し得た奇跡の物語でもあるのだ。

プロスポーツの世界からは、本城雅人『監督の問題』(講談社)を取り上げよう。三年連続最下位の弱小プロ野球チーム〈新潟アイビス〉の監督に就任した宇恵康彦。一昨年引退したばかりで、監督はおろかコーチ経験もない。しかもオーナーはワンマンだし、投手コーチ・打撃コーチはタイプが正反対で反りが合わないし、チームは想像以上にダラダラしている。エースが若手を引き連れて朝帰りする上、練習の予定を見てキツそうだと思うと仮病を使うというテイタラク。

次々降りかかる難題に、新米監督が試行錯誤しながら立ち向かう。だが、なんせ初めての監督で自分の方針に自信が持てない。これで本当によかったのかと反省と後悔の連続。そんな中で、チームは少しずつ変わっていく。

これはプロ野球を舞台にしてはいるものの、管理職の物語と言っていい。とつぜんプロジェクトリーダーを任されたとか、経験が薄いのに部下を統率する立場になったとか、そんなサラリーマンには身につまされるかも。本書はそんな人への応援歌なのだ。コミカルで、笑えて、ちょっとハラハラしつつも最後はスッキリ。

ものづくりの世界にもプロはいる。一色さゆり『嘘をつく器 死の曜変天目』(宝島社)のモチーフは焼き物だ。人間国宝の候補とも目されていた陶芸家が、土を採りに行った山中で撲殺死体で発見された。住み込みの弟子・早瀬町子は、師が亡くなる直前、製法も不明で偶然の産物とされる〈曜変天目〉の器を完璧に作っているのを目撃。それが死に関係があるのか、あれは本当に曜変天目だったのか、知り合いの大学教授と一緒に謎を追う。

謎解きに専門的な情報が必要な場合、それを説明的にならずに物語の中で読者に伝えるのはなかなか難しいし、美術品を文字で表現するのも技術を要する。だが、一色さゆりは情報の取捨選択が上手い。なんとなく雰囲気でわかれば充分な部分と、ちゃんと理解しておかなくちゃいけない部分がきちんと書き分けられているので、専門情報が物語を邪魔しないのだ。読者は知らず知らずのうちに必要な知識を与えられ、焼き物という〈業界〉に引き込まれることになる。

それでいて、物語を動かす核には、どんな世界にもあるような普遍的なテーマが置かれているのが読みどころ。人物設定を見るとシリーズ化を視野に入れているようにも思える。美術ミステリの書き手といえば北森鴻や門井慶喜がいたが、北森が鬼籍に入り門井が歴史小説に移行した今、活躍が期待されるひとりだ。

天袮涼『探偵ファミリーズ』(実業之日本社文庫)は、シェアハウスに住む条件としてレンタル家族に協力することになった五月女リオが主人公。〈妹萌え〉の参考として漫画家の妹になったり、見栄を張って「隠し子がいる」と言ってしまった老人の息子(!)になったり、外務官僚のお嬢さんになったり。なぜそんなことができるかというと、リオはかつて、あるプロフェッショナルだったから……という話だ。

レンタル先で事件が起き、それをリオと大家(という名のシェアハウスの大家さん)が解決するという連作で、ユーモアミステリの体裁ではあるものの謎解きは本格ミステリとしてかなりガチ。天袮涼はもともと伏線の張り方が巧妙な作家だが、本書でもその技が遺憾なく発揮されている。

と同時に、さまざまな形の家族が描かれるのもポイント。仲のいい家族・悪い家族というだけでなく、そもそも家族とは何なのかを考えさせてくれる物語だ。

なお、本筋には関係ないが、登場人物の名前に著者の趣味が出ていてニヤリとしてしまった。いっそのこと、鳥飼否宇が『官能的』でやったように、すべてそれで固めればよかったのに。

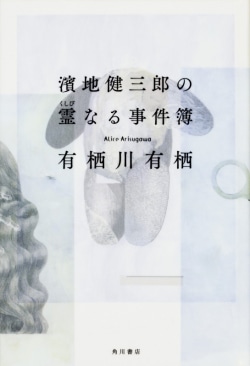

もうひとつ変わり種の探偵物を。有栖川有栖『濱地健三郎の霊なる事件簿』(KADOKAWA)は、いわゆる心霊探偵小説だ。インチキなオカルトを暴くタイプではなく、怪異は怪異として存在するという設定。心霊現象に悩まされている人からの依頼を受け、調査の過程で刑事事件にぶつかるというパターンが中心だ。濱地がその筋のプロフェッショナルとして臨機応変に霊に対応するくだりも読ませるが、大きな読みどころとしては、最初は霊感のなかった助手が徐々に〈視えるようになる〉ことがある。

構造としてはミステリというより怪談に分類される連作である。だがそこかしこに本格ミステリ的な手法が使われているあたりが、有栖川有栖らしくて楽しい。

時代小説の中のプロに目を向けてみよう。中島要『白に染まる 着物始末暦(九)』(ハルキ文庫)は、着物のことなら仕立て直しから染めまで何でもござれの〈始末屋〉を描いた人気シリーズだ。余一とお糸の夫婦に嬉しい出来事があったり、吉原の花魁・唐橋が最後の道中を見せたりと、今回もレギュラーメンバーそれぞれのドラマが多面的に描かれる。

特に唐橋の花魁道中は、第一巻でも重要なエピソードとして描かれており、その対比が光る。衣装のデザインはもちろんどちらも余一のアイディア。何のための衣装か、その衣装に何を込めるのか、どうか一巻と読み比べて頂きたい。また一巻でも本巻でもその衣装は大隅屋の若旦那・綾太郎を通して納入されているが、道中を見つめる綾太郎は、着物に対する考え方も、呉服太物問屋としての能力も自覚も、一巻とは大きく変わっている。

余一は初登場時から完璧なプロフェッショナルだったが、その一方で、綾太郎という甘ちゃんのバカ旦那がプロフェッショナルな商人に育つまでの経緯も描かれていたのだと感心した。それを同じ場面を設定して対比させてみせる、これは中島要の〈プロの技〉だ。

もうひとつ時代小説から職人ものを。志川節子『煌』(徳間書店)は花火をモチーフにした連作短編集だ。花火をあげる側、見る側、それぞれの人間模様が描かれる。

舞台となる場所は三河、甲府、長崎、越後長岡、江戸などなど今に伝わる花火の名所、時は元禄期から幕末までの百五十年。時代も場所もバラバラだ。さらに打ち上げ花火、線香花火、爆竹、手筒花火など扱われる花火もバラバラ。

けれど花火に託した思い、花火を作る思いが、それら時代も場所も違う人々を結びつける。そして百五十年も離れているにもかかわらず、この話のここに出てきてたアレがこんなところにつながるのか、という発見もあって楽しい。

最後に今月のイチオシを。吉川英梨『十三階の女』(双葉社)は、公安警察の中でも特に機密性の高い任務を担当する、通称〈十三階〉勤務の女性公安刑事が主人公。いきなり冒頭から、情報を取るために体を餌にするような場面が描かれる。「え、そんな話?」と少々腰が引けたが、そこから物語は北陸新幹線を爆破した謎のテロ集団と公安の頭脳戦となり、息をもつかせぬ展開に最後まで一気呵成だ。スパイ小説のような(というかほとんどスパイ小説なのだが)作戦や道具にワクワクし、駆け引きにドキドキし、ピンチにハラハラし、主人公が背負った業に切なくなり、二転三転する展開に手に汗握る。気を抜ける箇所がまったくない。

翻訳小説ではときどき見るものの、日本にはあまりなかったタイプの女性ノワールだ。女を武器にする、というと手垢のついた表現だが、本書では武器にする上での葛藤や抵抗、そこから生まれる御しようのない擬似恋愛感情までつぶさに描かれる。国家に忠誠を誓った公安刑事としてのプロフェッショナリズムと、個人としての揺らぎの描写が圧倒的。

予定調和の警察小説ではなく、ありがちな抑圧と戦うヒロイン小説とも違う。弱さ、脆さを持ちつつも、傷だらけになって足掻き、さらに傷を負う。けれどその分だけ強くなる。ノワール小説の新たなヒロインの誕生である。