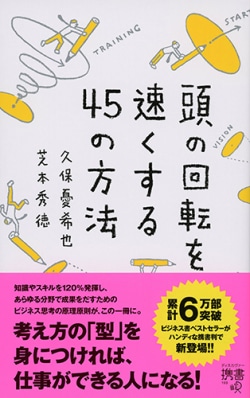

『頭の回転を速くする45の方法』

- 著者

- 久保憂希也 [著]/芝本秀徳 [著]

- 出版社

- ディスカヴァー・トゥエンティワン

- ISBN

- 9784799322321

- 発売日

- 2018/02/25

- 価格

- 1,100円(税込)

どんな分野でも成果を出すことができる「素アタマ」とは?

[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)

『頭の回転を速くする45の方法』(久保憂希也、芝本秀徳著、ディスカヴァー携書)の著者は、税務会計のプロフェッショナルと、ソフトウェア開発のプロジェクトマネジャー。分野は異なるものの、それぞれビジネスの現場に身を置きながら、多くの場面に遭遇し、多くの人と出会ってきたといいます。

特筆すべきは、「どんな局面にあっても必ず成果を出す人と、そうでない人がいた」という記述です。頭の回転が速く、次々と成果を出す人もいれば、知識も豊富で頭も悪いわけではないのに、なぜか成果を出せない人もいたというのです。

だとしたら、その違いはどこにあるのでしょうか? どうすれば頭の回転を速くして成果を出せるようになるのでしょうか? 著者によればそれは、「知識やスキルを運用する頭の土台の性能」の違いなのだとか。

コンピュータにたとえれば、知識やスキルがアプリケーションソフトウェアであるのに対し、それを運用する土台はOSであるということができるだろう。頭の回転の速い人は、知識やスキルが高いというよりも、このOS(=土台)レベルの能力が高いのだ。OSの性能が低ければ、いくら知識やスキルを集めても、成果を上げることはむずかしい。(「まえがき」より)

このOSのことを、本書では「素アタマ」と表現しています。それは、頭の素地のようなもの。知識やスキルの運用基盤となるプラットフォームであり、知識やスキルの運用能力を指すのだそうです。

「素アタマ」のいい人は、どんな分野でも成果を出すことが可能。そして「素アタマ」のいい人には、プロセスを大切にしているという特徴があるといいます。知識やスキルを獲得することや結果を出すことよりも、それに取り組むプロセスを大切にするというのです。

「守破離」とは?

このプロセスについて考えるにあたり、著者は「守破離(しゅはり)」という言葉を引き合いに出しています。ものごとに通じていく過程を表した言葉で、「守」とは教えを守ることで、「破」は「ひらく」の意。「守」を積み重ね、実践を重ねていくうえで達する境地だといいます。そして「離」で、何事にもとらわれない域に達するということ。

いいかえれば「守破離」とは、原理原則を学ぶ段階、それが身につき実践する段階、形を離れて本質を守る段階、といえるわけです。

そしてビジネスにおけるプロセスにも、同じように「守破離」があるといいます。まずは先輩や上司に「仕事とはどういうものか」を教えてもらい、それを習い学ぶ「守」の段階。次に、ひとりで動くようになり、後輩や部下ができ、教えを実践するようになる「破」の段階。そしてビジネスの本質を理解し、人間としての滋味も深くなる「離」に至るというわけです。

第一段階の「守」に焦点をあて、いくつかのトピックスを抜き出してみたいと思います。

当事者意識を持つ

仕事に取り組む姿勢のうち、基本中の基本が「当事者意識を持つ」こと。いうまでもなく、自分以外の誰かに責任を押しつけたりしても、仕事がうまく進むわけではないからです。

ところで、意識には3つの段階があるのだそうです。

1つ目は「問題意識」。いまやっている仕事に問題を感じなければ、改善の行動はないことになります。しかし、仕事をよりよくすることが仕事であるはず。そこで、問題意識を持つことが出発点になるということ。

次に「危機意識」。このまま仕事をしていれば会社が給料を払ってくれるものと思っているなら、それは危機意識の欠如。会社は利益があるから存続できるのであり、がんばったから存続できるものではないということです。

そして最後が「当事者意識」。仕事は自分がやっているものであり、いわば「自分がやらなければ誰がやるんだ」という「自責」の意識。

なお、これら3つの意識は、このとおりの順番になっているのだそうです、問題意識がない人が危機意識を持つということはなく、危機意識があるからこそ当事者意識が芽生えるという順序になっているわけです。

では、なぜ当事者意識が必要なのでしょうか? 著者によるとそれは「思考を停止させない」ため。他人や上司、会社のせいにするなど、他責にするのは簡単。しかしそれは、自分の責任を放棄していることにほかならないということです。

しかも他責にすれば、その瞬間から自分でなにも考えなくなるもの。人のせいにするわけなのですから当然すぎる話ですが、そんな考えで仕事が先に進むはずもありません。自分で考え、自分で行動するからこそ、仕事を進めることができるのだという考え方。

さまざまな利害関係者が絡むなか、関係する利害を調整し、そのなかで最大限の成果を上げることは決して楽ではないでしょう。それどころか、すべてをコントロールするなど不可能だとすらいえます。しかし、だからといってあきらめが正しい意識だということにはなりません。

とはいえ、当事者意識を持てない気持ちは著者もわかるそうです。なぜなら実際には、仕事がうまく進まないのは自分のせいではないというケースも多いから。しかし成長するためには、いったんどんなことも「自分のせい」とする自責の考えが必要になってくるというのです。「起こった結果はすべて自分の責任」と受け止め、そのうえで状況をコントロールする方法を考えるべきだということ。

なお、当事者意識を持ち、自分の責任で仕事を進める人間になるためには、次の3つを実践するといいそうです。

1. 自分に問いかける

他責にしたいことが起こったときは、「自分にもっとできることがあったのではないか」と、自分に問いかけることが大切。そうすることで、当事者意識を持つことができるといいます。

2. 他部署の仕事を率先して請け負う

他部署が言ったとおりにしてくれない、部署内の役割分担が明確ではないなどの状況があったとすれば、それはチャンス。他部署の動きが悪いなら、他部署から仕事を移管してもらうよう依頼すればいい。部署内で役割分担を明確にするなら、自分がコントロールできる領域を増やすよう、上司に依頼してみればいいということ。

コントロールできる仕事の領域を広げてしまえば、もうあとには引けなくなるもの。つまり、当事者意識を醸成するためには最高の実戦となるわけです。

3. 悪いことは自分のせい、よいことは他人のおかげ

聖人君子ではありませんが、できる人は「悪い結果になればすべて自責」「よい結果になればすべて他人のおかげ」と考えているものなのだそうです。悪い結果とよい結果で、そのつど考え方を切り替えることができれば、当事者意識としては最高レベルといえるだろうと著者は記しています。(23ページより)

中庸を知る

「中庸が肝心」という言葉は「なにごともほどほど、中くらいがいい」という意味で使われることが多いようですが、中庸の本来の意味は「偏らない」こと。時と場合によって、ふさわしい対応を偏らずにできることを指しているというわけです。

孔子はこれを「時に中す」と言っているそうですが、どんなときにも偏らず的確な対応ができる人になるには、どうすればいいのでしょうか?

1. 両極端を経験する

そのために必要なのは、経験の幅。豊富な経験があるからこそ、そのなかで培われた知恵で対応することができるわけです。そこそこの経験で、「中(あた)る」対応は望めないもの。経験の幅を広げるためには、両極端を経験してみるべきだという考え方です。

「何事もほどほどに」と言っていたのでは、成果も生み出せず、楽しむこともできないもの。しかし、一度極端にやってみれば、必ず残るものがあると著者はいいます。(26ページより)

2. 他人の視点を持つ

「傍目八目(おかめはちもく)」とは、人が碁を打っているのを脇から見ていると、打っている人より八目先まで読めるという意味。第三者的な立場から見れば、より客観的に状況が判断できるというわけです。

ビジネスにおいても同様で、状況が変化したり、問題が発生したときには「自分ごと」ではなく「他人ごと」として、問題を突き放して捉えると、より的確な判断ができるといいます。(8ページより)

「両極端を経験する」ことも、「他人の視点を持つ」ことも、どちらも「幅を広げる」ことにほかならないと著者。両極端を知らずして「バランス」を知ることはできず、幅を広げることこそが「中庸」につながるということです。(26ページより)

「守」「破」「離」についての考え方がコンパクトにまとめられており、とてもわかりやすい内容。「素アタマ」のいい人になるためにも、読んでみる価値はありそうです。

Photo: 印南敦史