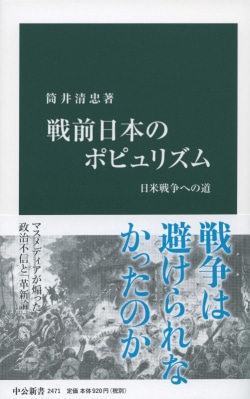

『戦前日本のポピュリズム』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

どうすれば戦争は避けられたであろうか

[レビュアー] 平山周吉(雑文家)

正確にして、簡潔な「昭和史」を読みたい。新史料や新解釈で年々更新されているジャンルであるから、その望みが叶えられることはなかなか少ない。本書は「ポピュリズム」という機軸を設けて、コンパクトに「日米戦争への道」をたどった待望の書である。

『戦前日本のポピュリズム』の筒井清忠はまさにうってつけの著者である。二・二六事件の研究から始まって、その前後の史実に触手を拡げ、精力的に昭和の政治、軍部、社会を記述してきた。例えば『昭和十年代の陸軍と政治』(岩波書店)では、陸軍の政治力が巨大化したのは「軍部大臣現役武官制」であるという定説に、事実をもって強力な異議を唱えた。

筒井が編者となった『昭和史講義1~3』(ちくま新書)『解明・昭和史』(朝日選書)の四冊は、まことに便利な座右の書である。信頼しうる研究者たちが得意の分野を分担執筆して、最新の知見を一般読者向けに提供したもので、ブックガイドも兼ね備えている。『昭和史講義』は英訳本が出始め、国際社会に発信する定本的「昭和史」の役割を担う。

こうしたプロデューサー的資質にも恵まれた学者が、自らの仕事全体を「編者」として見直し、新たに単著として書き下ろしたのが本書であろう。「大衆の人気に基づく政治」をポピュリズムというなら、「日本ではとうの昔、戦前にそれが行われていた」。それが日米戦争にまで至った大きな要因なのだった。「戦前の戦争への道の反省」とかがしきりに言われるのに、「戦前のポピュリズム」が扱われることはない。

その空隙を埋める本書のスタート地点は、賠償金なしに日露戦争講和となった軟弱外交を糾弾した「日比谷焼き打ち事件」である。民衆史では大きく扱われる明治三十八年(一九〇五)の騒乱を、日本初のポピュリズム現象と見るのだ。新聞のほとんどは講和に反対する。東京朝日は、日比谷公園の集会は禁止されても、「市民が公園内に入って遊ぶのは自由、という記事を出し煽動し」た。「二六新報」にいたっては、事件前に政府寄りだった徳富蘇峰の国民新聞社が襲われる挿絵を掲載したという。現実は、挿絵をなぞって、国民新聞社は襲撃された。

日比谷公園と皇居前は、日露戦争中に戦勝祝捷行列の集合地点と解散地点として定着していた。「日本に最初に登場した大衆は天皇とナショナリズム(それも「英霊」的なものによって裏打ちされたもの)によって支えられ」ていた。筒井は講和問題同志連合会の上奏文が「君側の奸」打倒を謳っていることに注目し、「日比谷焼き打ち事件は思想的には幕末武力倒幕派から二・二六事件に至る系譜の中間的結節点になる」とも書いている。

ポピュリズムは、昭和の普通平等選挙制時代を迎えて本格化する。「劇場型政治」の開始である。朴烈怪写真事件、統帥権干犯問題、満洲事変、五・一五事件裁判、国際連盟脱退、帝人事件、天皇機関説事件など昭和史の最重要テーマが、「ポピュリズム」という視点から料理されていく。

週刊誌の役割も果たしていた新聞の暴露的スキャンダリズム、汚職を糾弾し、正義感に訴えた倒閣運動と、政策よりも大衆シンボル的要素が重要になっていく。政党政治への不信が高まり、元老による総理大臣選定のルールが動揺していく。

「マスメディアが絶えず「政党政治の暗黒時代」といった見出しで「既成政党」を批判し、「新勢力」への期待ばかりを言いつのってきた」ことによる弊害は大きい。政党への失望である。「軍部」「官僚」「近衛文麿」「新体制」といった政党外の勢力への期待ばかりが高まっていく。「政党内閣は野党によって倒されるのが健全」なはずなのに、「政党外の超越的存在・勢力とメディア世論の結合」が内閣打倒の枠組みになる。

制御不能に陥っていく「昭和史」を著者は嘆かない。対症療法があったのではないか、と冷静なクサビをいくつも打ち込む。どうすれば、戦争への滔々たる道へ呑みこまれずにすんだのであろうか、と。

健全な議会政治を望むなら、劇場型政治を忌避するのではなく、対応しなくてはいけない。統帥権干犯の攻撃を受けた時、浜口首相は「不答弁主義」をとり、憲法論議を避けた。浜口は憲法論議をやり政策論争もした方が国民の支持を得やすかったのではないか。

満洲事変の時の林銑十郎朝鮮軍司令官の国境無断越境こそは統帥権干犯であったが、若槻首相によって追認された。しかし、「事態落着後、昭和天皇による林朝鮮軍司令官の処分などが行われるべきであったことは間違いないであろう」。林は後に総理大臣へと出世してしまう。責任がうやむやになった典型例である。

国際連盟脱退については、連盟の勧告を無視して、連盟に留まればよかった。「非脱退論」は多くの有識者に支持されていた議論だったという。松岡洋右が尻をまくる必要はなかったのだ。ハル・ノートを突きつけられた時も、のらりくらりと、時の過ぎ去るのを待てばよかったのかもしれない。そんなことも考えさせられる読書だった。

本書では、「天皇シンボルのポピュリズム化」という問題も提起されている。その「肥大化」が、昭和史の大きな焦点であることが、何度も強調されている。著者には次には、「天皇シンボル」という機軸で昭和史を解明してもらいたい。史料の制約が大きいテーマだが、是非にと期待する。本書では『昭和天皇実録』にかなり懐疑的な評価を下している。