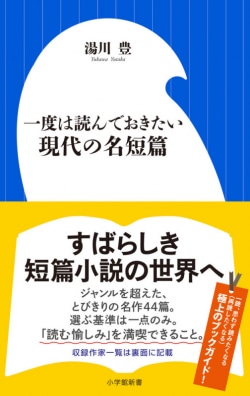

『一度は読んでおきたい現代の名短篇』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

「場面」を体験する喜び

[レビュアー] 湯川豊(文芸評論家)

湯川豊

これは、小説は読むいっぽうで、書いたことがない者の妄想かもしれないが、作家は短篇小説を書くときのほうが読者という存在を意識するのではないだろうか。

小説は、エピソード、ゴシップ、それに場面などを、作家の語りのなかに配置して物語をつくってゆく。短篇小説では、たとえば場面とかエピソードの数が少ないわけだが、勘所になるその場面の意味を読者が十分に読みとってくれなくては困る、と考える。そのぶん、読者に訴えようとする意識が強くなるとすれば、それは即ち作家が読者に近くなる、ということだ。だから私は、短篇小説に作家の息づかいのようなものを感じることが多い。

長篇小説でも、エピソードや場面が作家の語りのなかに配置されてゆくのは同じだけれども、作家は自分が創り出す小説世界という構築物に熱中し、その世界に陶酔したり、迷いこんだりするのに忙しく、読者の存在どころではなくなる。読者が忘れられてしまうことが多いのではないだろうか。

四十四人の現代作家の短篇を読み、その魅力がどこにあるかを読者の立場から論じてみて、そんなことが心に残った。短篇小説が好きで、身近なものと感じる理由の一つとして、上のようなことがあるのではないか、と思ったりした。

それはともかくとして、名短篇には名場面がある。そして名場面には、その意味は正確に読みとってもらいたいという、作家の願いがこめられている。私は四十四の短篇で、名場面を堪能した。少し例をあげてみよう。

吉行淳之介の「海沿いの土地で」は、この作家の代表的短篇といわれるものではなく、ひっそりと存在しているような、どちらかといえば地味な作品である。

「私」は「彼」と共に小さな旅に出て、岬の先端にある田舎町にやって来る。町中にサーカスがかかっていて、なにもすることがない私と彼は、サーカスを見に入る。そのサーカスの場面である。

女一人と男二人によるアクロバットだ。女が道化服を着た男の頭の上に倒立する。女の軀は、ただ頭だけを支えにしている。さかさまになった女の顔が充血して真赤になった。男の顔は白い壁のよう。厚く塗った白粉のために、皺が深くくっきりと現れている。

女と男の二つの軀が頭のてっぺんを力点にして、あやうい均衡を保っている。それを見て、舞台の上の男女は、すでに他人ではない、と私は思う。そのあと、若い男が出てきて、道化服の男と女のくるぶしを握り、そのかたちで女はアクロバティックな姿態を見せた。

私と彼は、もの好きにも翌日も同じサーカスを見に行く。女と男二人の同じ場面。そこで私と彼は低い声をあげた。女が後に出てくる若い男と一夜のうちに軀のつながりができたことを見抜いてしまうからである。

同じ場面を見て(描いて)、きのうときょうで、別々の女と男のドラマを見つける。吉行淳之介でなければ描けないドラマが、田舎町のサーカスでくっきりと現れる。私はただ感嘆するしかない。

もう一篇。色川武大の「名なしのごんべえ」。昭和十年代の神楽坂の露天商の情景である。

「乞食同然のまっくろい顔で、夏も冬も紺の袷に商店の名入りの前かけ、着たきり雀」のお婆さんが毘沙門天の石塀あたりに立っている。南京豆売りで、たまに南京豆がするめに変ったりする。

そういうお婆さんの場面が描かれているだけで、短篇小説は私にとってかけがえのない体験になる。小説以外では味わえないその体験の意味を、自分で考えてくれよ、と色川という不良少年が大きくなったような作家が訴えかけるのだ。

そういう体験をできれば他の人にも味わってもらいたい。わたしはいい短篇を読むたびに強くそう思い、その思いがこの一冊の新書になった。