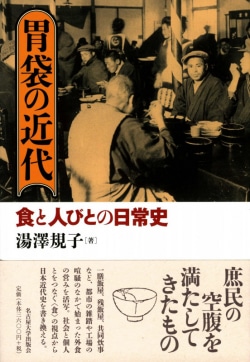

『胃袋の近代』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

一膳飯屋という新風景

[レビュアー] 稲垣真澄(評論家)

明治以降、とりわけ工場をともなう近代資本主義が日本でも離陸した大正期以降、大都市への人口集中は顕著になる。彼らのほとんどは地方農村出身で、彼ら自身、毎日、当然食ってゆかねばならない。都市労働者の食の問題は、ただちに重大な社会問題でもあった。

盛り切りの一膳飯と菜(さい)と汁とを廉価で提供する一膳飯屋は、明治から大正にかけての都市の新風景だった。第一次大戦後の不景気や震災は、その5銭、10銭さえ支払えない層を多く生み出す。東京市や京都市など行政が資金を投じて経営する公設市場、公設食堂(簡易食堂、公営食堂とも)は、大正から昭和初期にかけての新風景となる。

東京市の公設食堂には、1日なんと3800人以上が利用する店もあったというし、標語「花嫁は先づ公設を教へられ」(大阪)が示すように、食料・生活品が安価に入手できる公設市場も、庶民の台所として不可欠のものとなった。ついでながら公設食堂の方は、その後、工場食堂、共同炊事事業などに席をゆずり、徐々に姿を消したものの、公設市場は、引き続きさらに大規模な中央市場が設立されたにもかかわらず、今も地方の観光スポットとして残るものもある。

本書は、「食」という視点を加えることで、日本の近代の「まるごと」に迫ろうとするユニークな社会史だ。まるごとというのは、政治や経済、文化や軍事……など表の歴史からは見えてこない、人間の具体的な生活を見逃さない、ということ。「胃袋の近代」というタイトルからは生々しささえ伝わってくる。

日本の都市新住民は、「食うことは自己責任」とばかりに一旦、個に分解されながらも、その個を「われわれ」という仲間意識へ再び結びつけたのも食だった。紡績工場の女工さんらの共同食事や、共同炊事事業の推進がもしなかったなら、日本の労働環境は一層とげとげしいものになっていたかもしれない。それほど「同じ釜の飯を食う」効果は大きかったようだ。紡績業が盛んだった愛知県尾西方面の例が克明に紹介される。

本書の特徴の一つはそんな食の営みを、消費サイドのみならず供給サイドからも捉えることだ。たとえば一膳飯屋、公設食堂、工場食堂、共同炊事などを通じて必須の添え物は、2切れ、3切れの沢庵漬け。だが全国では膨大な量になる。それを確保するには、産地におけるよほど大量の大根生産(野菜の「主産地」の形成)と、合理的な物流システム、さらには高品質大根のための種子の育成管理……などが併せて必要になる。

それは日本の農家が、米・蚕以外に機織り、炭焼き、左官など自給を目指してほとんどあらゆる生業をこなした「百姓」から、農業だけに専念する「農家」に変わるプロセスでもあったという。