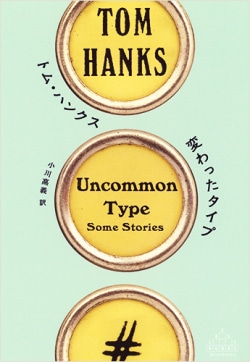

『変わったタイプ』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

トム・ハンクス・インタビュー せめて無害な道楽とでも言いましょうよ

[文] マーク・メドリー(記者)

アカデミー賞主演男優賞を2度、ゴールデン・グローブ賞主演男優賞を4度も受賞したアメリカの国民的俳優トム・ハンクス。無類の読書好きで、タイプライターのコレクターでもあるハンクスが、小説を書きはじめ、あの「ニューヨーカー」に掲載された。さらに書きためた全17篇が、老舗の名門文芸出版社クノッフから『変わったタイプ』として刊行された。俳優の余技とは到底思えない、味わい深い短篇小説はどのようにして書かれたのか。(『グローブ・アンド・メール』紙 2017年10月13日より転載)

***

トム・ハンクス

意外な面持ちで眉を上げた人も少なくなかったことだろう。「ニューヨーカー」2014年10月27日号にトム・ハンクスという名前が出ていた。といってアカデミー賞を2度も受賞した俳優、映画監督のプロフィールではなく、また最新映画のレビューでもなく、載っていたのは短篇である。アリス・マンロー、J・D・サリンジャーのような錚々たる作家が名を連ねていた、いわば文芸の聖地たるスペースに、その作品が登場したのだった。題して「アラン・ビーン、ほか四名」。その名の由来となったアラン・ビーンは、月面に歩を運んだことのある数少ない宇宙飛行士の1人である。だが、この短篇は、4人の仲間がDIYで製作した宇宙船で、月まで往復するという冒険旅行の話だった。

「いままでに何人もストーリーテラーとして優れた人を見てきたので、あやかりたいという気持ちもあって、自分のストーリーを語りたくなった」。当時の彼はそのように同誌に語っていた。

それからきっかり3年後に、初の短篇集となる『変わったタイプ』が刊行された。既発表の「アラン・ビーン、ほか四名」に加えて、同じメンバーが登場するものが2篇、また無名だった役者がいきなり脚光を浴びる「光の街のジャンケット」、子持ちの女が離婚してから生活を立て直そうとする「グリーン通りの一カ月」、ある男がタイムトラベルで何度も1939年の万博を訪れる「過去は大事なもの」、といったような全17篇が収録されている。穏やかな魅力をたたえて、どこかしら過去にこだわりのある作品群であるのだが、さらに共通テーマとしてタイプライターが出てくる。ハンクスには、もう何十年も、タイプライターを集める趣味がある。

先頃、マーク・メドリーが、「グローブ・アンド・メール」紙の記者として、ハンクスにインタビューを行なった。新刊の著書について、また映画監督・脚本家だったノーラ・エフロン(1971-2012)について、ノスタルジアについて、そしてタイプライターへの中毒――いや、関心と言おう――について、ハンクスの話を聞くことができた。

なぜ短篇小説を書きはじめたのか

――「アラン・ビーン、ほか四名」の雑誌発表から、3年ほどになります。当時、「ニューヨーカー」で文芸の編集をしているデボラ・トリースマンとの対談があって、それを見ると、さらにお書きになるのかどうか微妙でしたが、あれから事情が変わったのでしょうか?

ペンギン・ランダムハウスに「もっと書きたくないですか」と言われたんですよ。それだけ。「だったら、いくつ?」って話になって、編集担当になったピーター・ゲザーズが「どうでしょうね、15くらい?」なんて言うんで、「おい、正気か?」と叫んじゃった。でも、だんだんその気になって、考えてみたいテーマというか、タイトル、アイデアなんてものをメモするようになって、やってるうちに、ええと、15どころか、17になっていた。そうなると今度は「どうして?」なんて言われるようになった。「どうしてこんなことした、これだけ書いた意図は何だ」ってことなんだけども、そんなものありゃしない。もともとストーリーテリングに関わって生きてる。映画でも役作りをする場合は、その人物の背景となるストーリーを、じっくり突き詰めて考えますよ。ある瞬間をスクリーンに映せるように作るとなったら、その瞬間がどういう背景から出たことなのか。ちゃんとわかってないといけない。人には言いませんけどね。とくにメモするとか、打ち合わせするとか、監督と相談するとか、そんなこともなし。ただ自分一人で、その人のストーリーを考えてる。

――この本の献辞として、ご家族に捧げるほかに、「ノーラがいたから」と書かれています。ノーラ・エフロンが「いたから」とはどういうことでしょう?

その昔、雑文を書くようになって、よく書いてる途中でノーラに送って見てもらった。「どうにかなってる?」って聞くと、「まあね、どうにか」という答えがあった。「これってエッセーなのよね。まず最初に何を言いたいのかわからせるのがいいかな。で、ちゃんと話をしてから、その話をしたんだとわからせて締めくくる。このへん直しとこうか」なんてね。そんなわけで「ノーラがいたから」と書いた。何かしら思い立つと、とりあえずノーラに聞いてみた。しかし、それは僕だけじゃないだろうな。ものを書く人はたくさん知ってるけども、「このあいだ本を出したら、ノーラ・エフロンからランチに誘われた」なんて言ってる人がいくらでもいた。ノーラは、相手が誰であれ、そういうことをしたんだ。有名人にも、それほどでもない人にも、よく声を掛けた。

現在への不満があるってことだと思う

――さて、この短篇集は、全体にノスタルジアを帯びていますね。過去の時代に設定された話が多いですし、昔はどうだったというような会話が出てきます。1939年への時間旅行をやめられなくなる男もいる。過去には癒やしがあるとお考えでしょうか?

ちょっと違うかな。そう言うと安っぽいみたいで、ぐちゃぐちゃした感じもあって、たとえば「ああ、子供の頃に見たテレビが懐かしい」なんていうような――どうせつまらない番組だったんだけどね――。だから、ノスタルジアと言っても、また過去に戻って暮らしたいというのではなく、現在への不満があるってことだと思う。たぶん、突き詰めて言えば――タイプライターを面白がってる精神もそうなんで――それなりに永続するもの、正統であるものを求めるってことかな。しっかり頑張って残るもの。なくならないもの。一瞬で消えるようなものではなくて――。もし家族が飛行機で旅をしたら、一応、機内での出来事が記憶になるだろうけども、家族が3日がかりで車を走らせた旅だったら、その記憶は心に刻まれて、ずっと消えにくいものになるでしょ。じんわり深く染み込んで、DNAにまで届くような。もっとも、いまどきの旅なら、みんなスマホにかじりついてたりするから、どうかわからないね。ともかく過去がどうだったとかいう憧れってことでもなくて――そんなのは時間の無駄になるだけで、それよりは不満、じゃなくて困惑かな、どうして世の中がこんなになってるままなのかという――。

弾かないピアノが何台もあるみたいな

――「心の中で思うこと」という作品では、主人公の女性が初めてタイプライターを買います。教会の駐車場での中古セールで、5ドルの買い物でした。ご自身はどうだったんですか?

友だちから譲られた一台が最初でしたね。そいつがオリヴェッティの新品を買ったんで、いらなくなったガラクタみたいなのを僕にくれた。あれは1973年のことで、たぶんスミス・コロナじゃなかったかと思うけれども、どうだったか。ほぼプラスチックの製品だった。短篇のほうは、僕が初めて本物の1台を手に入れた話がもとになってる。ヘルメス2000といって、あれは世界一の名品だった。

――現在、250台のタイプライターをお持ちだと、どこかに書いてありました。

いや、いまはそうでもなくて、やっと180くらい。だって、ほら、死んだあとのことを考えると、子供たちに迷惑かけるから、少しずつ減らしてるんだ。使いもしないタイプライターが大量にならんでるだけ、なんてのは困るだろうからね。弾かないピアノが何台もあるみたいな。だから徐々に削減している。最終的な願望としては、30台くらいでいいから、どこにでも行った先に置いてある、なんていうのがいいね。そもそも自分用に1台持ってる理由だってあんまりなくなってるんだから、3台、4台……なんて必然性はあるわけがない。もう余剰兵力としか言えない。とうの昔から余剰になってる。

――それが趣味から中毒に変わったのは、いつごろです?

中毒ってことはない。せめて無害な道楽とでも言いましょうよ。「なくてもいいタイプライターを買いたくなったのは、いつのことか」と聞いてくれたら、もっと面白い質問になる。のめり込んだと言えるのは、たしかヘルメス3000を手に入れたあたり。その頃だったか、「このeBayってのは、どうすればものが買えるんだ」なんて言いながら、早い話が、その1回だけで12台は買ってた。どうかしてるよ。オーストラリアからも何台か買ってる。現地から発送してもらうんだけど、送料が85USドルで、機械そのものが5ドルだったとかね。

たまらなく病みつきになってる

――その短篇の中で、ある女性がタイプライターについて「いまどき使う人なんていないかもね」と言っています。また別の話では、「現代人にタイプライターが必要なのかというと、木樵の斧を買って帰りたいかどうか、というくらい」とも言われます。ご自身では、この趣味を弁護する必要を感じますか?

いや、そんなことない。タイプライターは輝かしくてロマンのあるもので、これに夢中になることは全然おかしくない。小さい子だって、ぽつぽつと文字が打てれば大喜びするに決まってる。機械を動かしてる感覚がいいんだろうね。タイプライターには、うれしくなるような感性がある。1つのことに特化して――書くだけのものなんだな。時刻の表示は出ない。絵も映らない。電動でなければプラグを突っ込むまでもない。1日の終わりに、こいつに向かうのが、もうたまらなく病みつきになってる。車でも、飛行機でも、ギターでも、そういう趣味に走ってる人いるでしょ。僕はタイプライター。そんなに大きくなくて、どうにか持ち運べる。

――今度の作品を、タイプライターで書いたってことは?

まさか。「グリーン通りの一カ月」っていう話は、冒頭の数ページだけ、アトランタで買ったタイプライターで書いたけども。まあ、ご冗談でしょ。新聞のコラムをタイプライターで書いたりします? できっこないよね。頭おかしくなっちゃうよ。この本を書いたのは、ラップトップのパソコン。