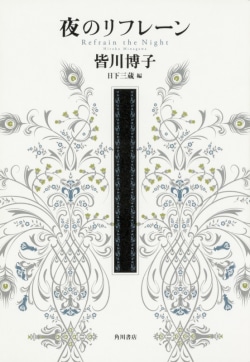

『夜のリフレーン』

- 著者

- 皆川 博子 [著]/日下 三蔵 [編集]

- 出版社

- KADOKAWA

- ジャンル

- 文学/日本文学、小説・物語

- ISBN

- 9784041072264

- 発売日

- 2018/10/26

- 価格

- 2,090円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

終わらない夜会に遊ぶ――【書評】『夜のリフレーン』石井千湖

[レビュアー] 石井千湖(書評家)

もう朝なんて来なければいい、と思ったときに開きたい、終わらない夜会のような本だ。皆川博子の単行本未収録短編集。一九七七年から二〇一六年まで、さまざまな媒体に発表した二十四編が収められている。

表題作はわずか一頁の掌編。語り手が姉さんをヴィデオ・テープ観賞に誘う。〈音をもう少し大きくしましょうか。耳の聞こえない姉さん〉というくだり、優しい声音を思い浮かべてしまうのだが、言っていることは悪意に満ちていて恐ろしい。語り手と姉さんの間に何が起こったのか。切り詰められた言葉から想像が広がる。

リフレーン(繰り返し)は、次の「夜、囚われて……」でも効果的に使われている。珈琲専門店で働く青年と常連のモカさんと呼ばれる中年女性の話だ。冒頭の〈女は、嘲笑った。濃い口紅のために、かえって皺のめだつ唇〉という文章が、終盤にもう一度出てきた瞬間、主人公は孤独な女がつくりだす悪夢に囚われる。閉じ込められた彼にとっては絶望的な牢獄であっても、女にとっては薔薇色の幸福の部屋というところがいい。

「陽射し」の〈小指が光っているよ〉の繰り返しも記憶に残る。夢のさめぎわに聞こえた声をトリガーにして、亡き父の思い出が語られていく。画家としては認められないまま会社員をしていた父は、睡眠薬を大量に飲み、雪の中に裸で埋もれているところを発見された。〈お父さまは蚕のような色になって、とても巨きくみえた〉という。光る小指と蚕のイメージが結びつく。そして母が主人公に見せる〈お父さまの一番の傑作〉に慄く。父の遺作に衝撃を受けたあとの〈ただ一つ狂っているおかげで、母は、ほかの部分を正常にもちこたえていられるのかもしれない〉という言葉も忘れがたい。どの収録作も不穏で残酷なのに、このなかに留まっていたいと思うのは、皆川作品には生きるために必要な暗闇があるからだろう。

例えば「赤い砂漠」は母校で開かれる『夏休み映画大会』に出かけた「わたし」が、少女時代のできごとを回想する。やさしかった祖母が死に、初めて憎しみという感情を知った「わたし」は映画大会へ行く。スクリーンの前は人の山で、背のびしても映画は見られそうにない。「わたし」はスクリーンの後ろ側に廻ることを思いつく。そこは左右が逆になるということさえ気にしなければ、表と変わりなく画面を眺められる特等席だった。

〈鏡の奥の世界を見るのに、それは、似ていた。表から見るのと殆ど同一でありながら、微妙な差異があった。しかも、それは、唯わたし一人の前に在る世界であった〉という文章に目を瞠った。「わたし」は理不尽な形で愛する祖母を喪った。でも子供だから、原因をつくった母と離れることはできない。押しつぶされた魂は〈唯わたし一人の前に在る世界〉を求めて、現実よりも暗い夢のなかに入っていくのだ。

敗戦から六、七年後の東京を舞台にした「青い扉」も、大きな喪失を体験した人の話。「わたし」は住宅難のなか幸運にも団地へ引っ越すことができた。しかしそこは監獄みたいな雰囲気の建物で、上階の住人のせいでしょっちゅう天井から水が漏れ落ちてくる。玄関の青黒い鉄の扉には覗き窓がついていて、ご近所さんは詮索好き。「わたし」は家の中を覗かれないよう急いで窓に布を下げる。

一九五〇年代の団地の風景と人間関係のわずらわしさが写実的に描かれている。「わたし」が敗戦直後の世の中におぼえる嫌悪感は、著者が繰り返し作品に織り込んでいるものだ。昨日まで正しいとされていたことが、戦争に負けた途端、簡単にひっくり返される。確かなものなど何もなくなった世界で〈生きていたくもないし、とりたてて死ぬ理由もないし、細い糸の上でふらふらしている〉女が青い扉の向こうに見たものとは……。ラストシーンに吸い込まれる気がした。

癒やされないし、励まされない。ただ、妖しい男女が蠢く闇夜の世界に遊ぶことが愉しい。