『宇宙の覇者 ベゾスvsマスク』

- 著者

- クリスチャン・ダベンポート [著]/黒輪 篤嗣 [訳]

- 出版社

- 新潮社

- ジャンル

- 社会科学/社会科学総記

- ISBN

- 9784105070816

- 発売日

- 2018/12/18

- 価格

- 2,530円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

二人の「変人」が宇宙と地球のあり方を変える

[レビュアー] 藤吉雅春(Forbes JAPAN編集長代理)

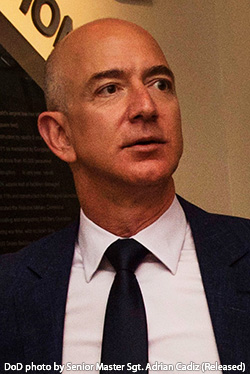

ジェフ・ベゾス

本書『宇宙の覇者 ベゾスvsマスク』を読み始めてすぐに頭に浮かんだのは、昔、教科書で見た「人類の進化図」だった。猿が二本足で立ち、猿人が原人になり、ホモ・サピエンスになっていく。子供の頃はこう思ったものだ。空腹に耐えられない猿が危険を承知で木を降りて、大地を歩き、移動を始めたのではないか、と。

しかし、イーロン・マスクとジェフ・ベゾスの二人を軸に描かれるこの本を読むと、空腹が進化に繋がったのではなく、木を降りた猿は「群れることができない者たち」だったのではないかと思えてくる。題名が示す通り、宇宙をテーマにしているが、別の見方をすれば、インターネット登場後の「社会の進化図」を描いているようにも読める。

インターネットについて、イーロン・マスクは「人類に神経系を与えるようなもの」と言い、「人間の本質を根底から変えるもの」と述べている。言うまでもなく、ウェブは「時間」「距離」といった制約から人間を解放し、技術の進歩を加速度的に高速化させている。

だからこそ、ウェブ事業で巨万の富を得た者たちにとって信じがたい事実が、宇宙計画の現状だった。アポロの月面着陸と国際宇宙ステーションの実現以降、遅々として進化をしていない。ウェブの進化を体現して旧来の産業を破壊した者たちにとって、「驚愕」の遅さである。その原因は、宇宙を国家の独占領域にしているからだと彼らは考えた。民間の参入により低コスト化を実現させ、インターネットのように起業家を爆発的に増やしたい。そんな信念から彼らは21世紀に入ると宇宙事業を開始した。その宇宙を巡る、予想外の泥臭いドラマがこの本の題材である。

引き合いに出されるのが、「リンドバーグの大西洋横断」だ。この本に書かれていないことを少し補足すると、大西洋横断に成功した者には賞金を出すと言ったのは、ニューヨークのホテル業界だった。移動手段に革命が起きれば、観光産業は規模が大化けする。そして、挑戦に名乗りをあげたリンドバーグは、今でこそ歴史的英雄だが、偉業を達成する前は「大言壮語の頭のおかしな男」と見られていた。世紀を超えて、宇宙事業を始めたこの本の登場人物たちもまた、変人揃いである。ただそれは、群れの中で生きようとする私たちから見ると「変人」だが、「進化」という長い視点で考えると、必要な「変人」ではないかという気にさせられる。

オンライン決済システムで成功を収め、31歳で純資産1億8000万ドルの億万長者になったマスクは、子供の頃、いじめられっ子だった。マスクと犬猿の仲で、宇宙ロケット企業「ブルーオリジン」を起ち上げたアマゾンのジェフ・ベゾスは「寡黙な秘密主義者」だ。そして、マイクロソフトの共同創業者、ポール・アレンが出資する宇宙船「スペースシップワン」の事業を引き継いだのが、英ヴァージン・グループのリチャード・ブランソンである。彼も落ち着きのない派手好みのクレイジーとして有名だ。

この本を映画のように面白くしているのが、マスクとベゾスのライバルのドラマである。何度もロケットの爆発事故を起こして失敗を繰り返すマスクは、イソップ童話の「兎と亀」の兎に例えられている。マスクの「スペースX」は、「突き進め。限界を打ち破れ」を合言葉にしており、NASAと契約する大手企業を「一部の企業が独占するな」と訴える。敵は巨大企業群だけではない。ライバルのベゾスをツイッターで口撃し、事故の際には「何者かが狙撃したのではないか」と、背景に陰謀があると疑う。宇宙業界から「きゃんきゃん鳴く小犬」と見られていたマスクだが、失敗しても挑戦を繰り返す姿に多くの人が共感していく。

ベゾスはマスクと好対照だ。2003年、テキサス州でベゾスを乗せたヘリが墜落する。なぜベゾスはヘリに乗り、辺鄙な土地にやって来たのか? その謎解きから物語は始まる。目立つのを好むマスクとは逆に、密かに宇宙事業を始めていたベゾスは、「ゆっくりはスムーズ、スムーズは速い」という格言を好む。ドラマチックだったのは、ベゾスの生い立ちだ。少年時代に祖父母の牧場で過ごした話は有名だが、その祖父の正体がドラマのなかで明かされていく。寡黙な少年にとって、祖父の存在は大きかっただろう。

想定外の展開を見せるエピソードとともに、読者を歴史の目撃者にさせてくれる。そして、日本にもこんなドラマがあればいいのにと切に思わせる本である。