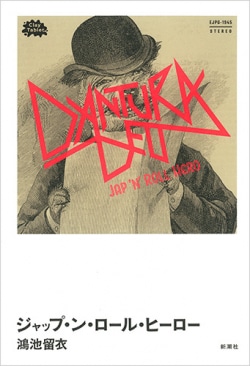

『ジャップ・ン・ロール・ヒーロー』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

オリジナルなきコピーの無限増殖

[レビュアー] 小山太一(英文学者・翻訳家)

「ナイス・エイジ」でインターネットの掲示板とオフ会をめぐる虚々実々の騒動を描いた鴻池留衣が、本作『ジャップ・ン・ロール・ヒーロー』ではウィキペディアを扱っている。ネットの掲示板から起こる騒ぎというのはいかにも現代小説的な設定だが、ウィキペディアへのパラノイアックな書き込みによって進行するロックバンドとスパイ活動の物語という今度の仕掛けには「やられた」と思った。事実の解説を旨とするはずのインターネット百科事典であるウィキペディアに、そういう使い方がありうるとは気がつかなかった。この時点で、向こうのリードである。

匿名の書き手によって項目が立てられ、これまた匿名の書き加えや書き換えによって内容が改善されてゆくというのがウィキペディアの方式だが、しばしば記述の真実性をめぐって複数の書き手の間で「編集合戦」が起きる。あれ、今は誰もが自分の信じたいことだけを勝手に信じる「ポスト真実の時代」じゃなかったっけ、と首をかしげたくなるほどの熱い闘いが、そこでは繰り広げられているかのようなのだ。

ハマる人がウィキペディアへの書き込みにハマるのは、おそらく、百科事典式のフォーマットが放つ公共的な真実性のオーラのせいではあるまいか。嘘を嘘と見抜けない人には使いこなすのが難しい某巨大掲示板とは対照的に、ウィキペディアのあのフォーマットはシニカルな「ポスト真実の時代」にあって「あなたも普遍的真実の探究という公共の作業に参加できるんですよ」と優しく誘っているようだ。実際、公共的な真実探究への情熱がよき成果を生んでいる項目も多数存在する。しかし、書き手たちが真実を探究しているつもりでいながら、実のところは自己表現にしか関心がなかったら?

ある事柄についての解説と見せかけてどんどん内容が自分語りへと逸脱してゆく、というのは、ウラジーミル・ナボコフが彼のオブセッションの記念碑と言うべき作品『淡い焔』(作品社から昨年十一月に新訳刊行)で使った手でもある。だが、『ジャップ・ン・ロール・ヒーロー』が独自なのは、ロックバンド〈ダンチュラ・デオ〉について一人の書き手が一貫して記述している保証などどこにもない、という点だ。ダンチュラ・デオの誕生と冒険に関するウィキペディアの記述は、幾多の書き手の乗っ取り的な自己表現の試みによって、原形をとどめぬまでに引っかき回されているのかもしれないのである。

え、原形だって? そもそも、ウィキペディアの当該項目が記述せんとしている事象には「形」と呼べるような確固とした中核があっただろうか。ウィキペディアの記述の視点人物となっている「僕」がボーカルをつとめていたダンチュラ・デオは、かつて存在した同名のバンド、スパイ活動に携わってCIAに抹殺されたとされるオリジナルのダンチュラ・デオのコピーバンドだが、オリジナルのバンドはその正体も音楽性も曖昧模糊として掴みがたい。「僕」たちのバンドはコピーであることを自分たちの表現活動の意義としつつ、コピーに必要なオリジナルを持っていない。オリジナルの再現という物語で自己を表現したいという倒錯した欲望の暴走だけがあって、再現すべきオリジナルはどこにもないのだ。

一見「僕」の経験の再現として構成されているかのように見えるウィキペディアの記述も、同様の中空の上に成り立っている。なんと、コピーバンドのボーカルのアーティスト名は「僕」というのだ。ウィキペディアで語られる物語のうち、ボーカル自身が自己の体験を一人称で再現しているのはどこまでで、別の書き手たちが三人称でボーカルの体験を勝手にでっちあげているのはどこからなのか、誰にも分からない。なにしろウィキペディアというシステムは、結局のところそういう歯止めが利かないようにできているのだから。

かくして、オリジナルを持たない再現の欲望が無限に増殖し、野放図に転げ回りはじめる。作者不明の物語が描く軌跡は、命がけの危機が何度もバンドに訪れる中でどんどん荒唐無稽かつチープになってゆく。鴻池留衣はそのテクスト全体に作者として名を冠しているわけだが、これは彼が、そうした増殖と転げ回り(ロール)を現代「ジャップ」社会の比喩としてメタ物語的に統御していることを意味するのか。はたまた、比喩も寓話も糞喰らえ、作者自身が無限の運動性の中に溶解して、猥雑かつチープな物語たちと共に転がってゆく悦楽にひたすら浸っているのだろうか?