『真実の航跡』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

日本人による捕虜殺害事件と、BC級戦犯裁判をいま描きたかったワケ 歴史小説家が語る

[文] コルク

太平洋戦争末期に起きた捕虜惨殺事件とその裁判をモデルに描いた伊東潤の新作『真実の航跡』。

日本の海軍による捕虜の惨殺事件と、その当事者として告発された軍人と若き弁護士が戦犯裁判に臨む姿を、赤裸々に描いた圧巻の物語となっている。

その中でも戦争や軍隊の描写、とくに前線の軍人心理の理解をより深めることができたという一冊が、本作の監修も手がけた歴史・軍事ライター樋口隆晴氏の『戦闘戦史』だ。

今回、この二人の対談が実現した。

軍事を専とするライターの樋口氏の目線から語られる『真実の航跡』の魅力や制作秘話、最前線の戦闘の現場の話などを二人に語ってもらった。

対談中の二人。息の合った掛け合いで、話はかなりマニアックな方向にも及んだ。

“哀しくも爽やかな歴史小説”

【樋口】

いや、面白かったです。ビックリしました。

一言で言うと哀しくも爽やか。戦争ものというより、これは歴史小説だなと思いました。小説って、フィクションを通じて書き手が「俺はこう思うんだ」という意見や提言を書くことだと僕は思っていて、この物語から伊東さんの伝えたいメッセージを強く感じました。

『真実の航跡』は、太平洋戦争の時に実際に起こった「ビハール号事件」をモデルにしていますが、当事者たちの気持ちって本人たちにしか分からないけれど、そうした胸の内を考えぬいて表現できるところが小説の素晴らしさですよね。

例えば、主人公の鮫島(弁護士)が担当する五十嵐(被告人)に自分の理想の父親像を重ねる繊細な感情の描写などは、小説ならではですね。

【伊東】

私にとって歴史小説も現代小説もないんです。

人の感情には普遍性があり、歴史は感情によって作られてきたといっても過言ではないと思います。ただし当時の社会通念や価値観がありますから、それを現代のものに置き換えたら説得力がありません。

ですから、まずそうしたものを把握し、当時の人々の立場になって感情表現を描いていきます。そこが歴史小説的な雰囲気を持っていると感じる点なんでしょうね。では、軍事的観点からはいかがでしょう?

【樋口】

仕事上、軍事の観点で見てしまう僕からすると、海軍というと軍艦の艦長がいて、船のキャプテンとそのクルーっていうところで完結して見ちゃうんですけど、実際は近代軍だから「組織」なんですね。ある艦隊という「組織」の中で生じる軋轢を、伊東さんは別の視点から見ていることに気づかされました。

例えば、被告人のひとりである乾のモデルになった方は、僕から見ると日本海軍の中でも名艦長なわけですよ。この小説でも「久慈」のモデルだった重巡洋艦はレイテ沖海戦で大活躍し、なおかつ艦長自身も命を惜しまないファイターなわけです。しかも砲術の大家ですから頭も切れる。

でも、物語の中では、組織への適合がうまくできない難しい人物として描かれている。僕の持つ彼のイメージと、伊東さんの見る彼が全く違うことに気づきました。

【伊東】

大切なのは、ステレオタイプな人間を描かないことです。

本来なら無能で保身に走る情けない人間として、乾を描くべきですが、そうではなく、有能だけど専門馬鹿で、組織適応力が低いというキャラ設定にしました。モデルとなった人物も実際そうなんですが(笑)、この複雑なキャラクターがいるからこそ、五十嵐や鮫島のキャラクターも生きてきたと思います。

【樋口】

今回の題材に関しては、プロットの段階で伊東さんから話を聞いていたんですけど、戦犯問題を描くこと自体が危ないなっていうかチャレンジャーだなと。それでモデルになった事件がビハール号事件というのも聞いたときに「えっ、小説としてどう料理するの!?」と思いました。

【伊東】

逆に小説として描くべきテーマとしては理想的なものに思えました。

海軍という独自の文化や伝統、組織の硬直性、命令の曖昧さ、皆が空気を読んで行動する同調性、忖度の問題。

こういった現在の日本の組織が抱える多くの問題を内包している事件だと感じたんです。

【樋口】

海軍文化っていうのは一言で言い表せないほど特異な上に多様性があり、そこをどう書き手として処理していくんだろう、難しいんじゃないのかっていうのが、心配になりました(笑)。

【伊東】

実は、私は子供の頃から軍鑑好きで、海軍の文献や小説を読みまくっていました。そうした下地がなければ、この作品は書けなかったと思います。

それだけ軍隊の文化や伝統、そして空気を理解するのは難しいと思います。

では樋口さんは、この題材だと具体的にどんな点を描くのが難しいとお考えですか?

“戦争”についての理解がアップデートされた

![『戦闘戦史』樋口隆晴[著]作品社](https://www.bookbang.jp/wp-content/uploads/2019/04/写真3.jpg)

『戦闘戦史』樋口隆晴[著]作品社

【樋口】

どこが難しいかって僕の視点から整理すると、3点あるんです。

1.軍隊、特に海軍

2.戦争

3.戦犯裁判

この3つですね。

1の「軍隊と海軍」は、先ほども言った通り特異な文化を持つ組織で、一朝一夕の知識や認識で描くのは難しいと思うんです。

例えば海軍文化の考察が浅く、「これは海軍じゃねーよ」という小説作品も多いんです。でも僕から見ても、それを感じさせない描写になっているところがすごいと思いました。

【伊東】

先ほど申し上げたように、私も軍隊や海軍が好きでしたからね。

とくに戦争文学を好んで読みました。阿川弘之氏の著作はとくに好きで、『軍艦長門の生涯』なんて何度読んだか覚えていないほどです。

その点、軍艦のスペックや制服がどうこうといったものには関心が薄かった。やっぱり根が小説家なんでしょうね。

【樋口】

「軍隊と海軍」については、「戦犯裁判」の原因とも深く関係してくるので、あとで一緒にお話した方がわかりやすいかもしれません。

それで2の「戦争」に関してから話し始めますが、やっぱり戦争ってプロフェッショナルの世界ですから、短絡的に描かれるのには、ずっと疑問を感じていました。

【伊東】

もっと技術的な問題ですね。

『戦闘戦史』を読むとそれがよく分かる。実は『戦闘戦史』を読んだことが、本作を書くにあたって大きかったです。

『戦闘戦史』に出会えていなかったら、軍隊や戦争に対する表現は、もう少し浅くなっていたかもしれません。些細な空気感とか登場人物の考え方に色濃く反映できたと思います。

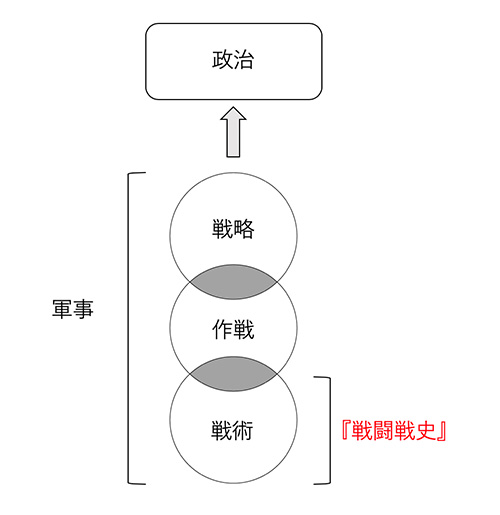

また戦争というものは「作戦を立ててその場で相手に打ち勝つ」という短絡的なものではなく、政治に直結させていかねばならない高度な技術を要するものだと理解できたわけです。

いわゆる「目的を達成するために戦闘を行う」ということですね。それが分かった時、目から鱗のように「戦争」についての理解が深まりました。

図

【樋口】

この流れで、ちょっと宣伝させていただいてもよろしいでしょうか(笑)。

今まで戦争に関して、政治・戦略・作戦・戦術が混合して書かれているものが多くて、それが僕的に気になっていたんですが、今回政治を切り離して、戦闘のパートだけに集約したノンフィクションを描きたかった。それが『戦闘戦史』を書くに至った背景なんです。

もちろん戦略部分も理解していないと書けないので、そこにも触れています。

ただ、あえて集中と選択をし、下層の部分に力を入れています。図にするとこんな感じです。

【伊東】

それでも上の方にも触れていただいているので、戦争の意味がよく分かりました。

【樋口】

これは米海兵隊が教科書に載せてる図でもあるんですけど、戦争の形態によっては、この図が正円の重なりにならずに、いびつで潰れたものになったり、縦に伸びてしまう場合があるんです。

例えば、ゲリラ戦のような局地の戦いが政治に直接影響するような効果的な場合もあれば、大勝利が政治的には意味をなさないこともあるんです。

プロフェッショナルは各自の役職に応じて、そうした階層を意識して、上手く「戦い」をつなげていかなくてはならない。

【伊東】

なるほどね。指揮官というのは頭がよくないとできない仕事ですね。

【樋口】

この部分の判断を正しく行うことが上に行けるか(出世できるか)どうかのキーポイントなんですけど、その観点から言うと、乾は戦術次元以上のセンスに乏しいので、上をイラつかせてしまうんです。

【伊東】

まさにその通り。視点の問題なんですよね。

大局観のない人間が組織にいると難しいことになる。

会社組織も同じで、大切なのは常に上司の立場になって物事を考えられるかどうかです。社長の立場まで考えて判断と行動できる人間は、社長をやっても素晴らしい業績を残せると思います。

海軍組織では、早い時期から専門分野に枝分かれさせていきますが、それでも大局的判断を求められるというわけですね。

【樋口】

そうです。とくに乾が専門とする砲術は、大艦巨砲主義の日本海軍の中ではエリートです。

だから専門馬鹿になってしまうと、戦争の現場では使えません。砲術教官や研究開発部門が、乾の適性だったかもしれません。