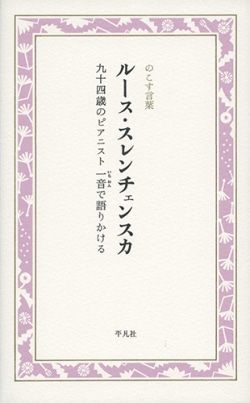

『ルース・スレンチェンスカ』

- 著者

- ルース・スレンチェンスカ [著]/大野陽子 [その他]

- 出版社

- 平凡社

- ISBN

- 9784582741193

- 発売日

- 2019/05/09

- 価格

- 1,320円(税込)

「神童」と謳われたある米人女性ピアニストの“半生”

[レビュアー] 大竹昭子(作家)

二〇一八年、東京・サントリーホール大ホールでのリサイタル・シーンで幕開ける。音楽史を縦断するユニークなプログラムもさることながら、演奏したのは知る人ぞ知る九十三歳の米人ピアニスト。終わると観客は総立ちになって拍手した。 若い頃はマスコミをにぎわした人である。四歳で初リサイタル、七歳で恩師コルトーのお膳立てでパリ・デビュー、八歳でニューヨーク凱旋コンサート、と当時はアメリカ大統領以上に稼いでいた。

ところが十代半ばでステージから退いてしまう。再び演奏活動に戻り、また退きという八十余年に亘る彼女の音楽史を、ルースに惚れ込んだ日本人女性が聞き書きした。ページが減っていくのが惜しいような一冊だ。

「神童」ぶりは父のスパルタ教育の影響だった。並はずれた集中力と努力で技術を獲得するも、十五歳のとき、「燃え尽きた蝋燭」と酷評されて自信喪失。だが、演奏マシンだった自分に気づいたそのときから、本当の音楽の旅がはじまったのだった。

ラフマニノフ、ストラヴィンスキー、ホロヴィッツら二〇世紀の巨匠とのエピソードや、無名の「若い男の子」だった小澤征爾との出会い。最初の結婚の痛手、二度目の夫との穏やかな生活、死別の悲しみなど、人生の起伏が音楽を通して生きる歓びへとつながっていくさまが伝わってくる。

思えば、彼女に子供らしい子供時代はなかったが、音楽を求める無垢な心は失われなかったのだ。日本に来て久しぶりに以前に弾いたことのあるピアノにむかうと、ピアノが「私のことを忘れているのがわか」る。でも、だんだんとピアノが記憶を取り戻してきて、「私が誰であるか、完全に思い出してくれる」。

こういう言い方は若いピアニストには出来まい。音に自分を託せると信じ、そこに真の歓びを見いだした人の言葉だ。歳を重ねないと出ない音というのがきっとあるのだ。