そっと抱きしめてあげたい――ウェイク・ワン『ケミストリー』

[レビュアー] 村井理子(翻訳家/エッセイスト)

今から三十年以上も前の話になる。当時高校生だった私は、カナダのトロントにある女子校の寄宿舎で学んでいた。石造りの古めかしい校舎の片隅にある四階の建物で、百人を超える学生たちと生活を共にしていたのだ。当時、寄宿舎に日本人の学生はほとんどいなかったが、中国系移民の子女である学生は多かった。彼女らは総じて成績優秀、品行方正、そして大変な努力家ばかりだった。黒くて長いストレートの髪をきちんとまとめ、誰もがあの手この手で工夫を凝らして着崩す制服も、ルールに則って、美しく身につけていた。常にトップクラスの学力で、カナダ人からも、それ以外の国から学びに来ている私のような学生からも、尊敬のまなざしで見られていた。同時に、そのストイックな生活態度から敬遠されることが多かった。高校生であれば誰もが追い求める浮かれ騒ぎから完全に距離を置き、静かに勉強していたからだ。

私は、そんな中国系の学生たちと仲がよかった。彼女らは、大らかで率直で、そして結束が固かった。さまざまな国からやってきた移民が多く暮らすカナダという国であっても、アジア系というだけで距離が縮まり、打ち解けることができたのだ。どこのメーカーのカップラーメンがおいしいか、ライスクラッカー(煎餅)は中華街のどこにあるか、私たちの髪を上手に切ることができる美容師は存在するのかなど、常に話題は尽きなかった。しかし、そのなかに一人だけ、なかなか打ち解けてくれない人がいた。打ち解けないというより、私の幼さに呆れているようなそぶりだった。機会があればにこやかに話をしてはくれるものの、いつも呆れたように私を見て「あなたは明るくていいよね」と言うのだ。まるで、「あなたはなにも考えなくていいから楽でうらやましいわ」という口調で。

ある日の深夜、私は寄宿舎の暗い廊下にあった電話で母に国際電話をかけ、声を抑えて泣いていた。なにが理由だったかは忘れたが、とにかく私は母に泣きついていた。声を抑えていたのは、その電話が真面目な中国系の彼女の部屋の前に設置されていたことが理由だった。ドアの隙間から漏れる灯りで、勉強をしていることがわかっていたからだ。彼女に嫌味を言われたくなかった。散々泣いて、私がようやく電話を切ったとき、彼女が部屋から静かに出てきた。私は慌てて謝った。すると彼女は静かに「だいじょうぶ?」と私に聞いた。予想していなかった優しい言葉に面食らった私がだいじょうぶだと返すと、彼女はおもむろに私を抱きしめた。

この日以降、私はときおり彼女の部屋に行くようになり、勉強の合間に雑談をするようになった。そこで、彼女が弁護士を目指して猛勉強をしていることを知った。一学年上だった彼女は、成績優秀且つ生徒会のメンバーでなければ着用できない白いジャケットと青いネクタイを締めて卒業式に臨み、そして寮を去って行った。その後、彼女がどうなったのか、私にはまったく知るよしもなかった。一度、別の友人から伝え聞いた住所に手紙を書いたことがあったが、返事はなかった。

先日、風の噂で彼女がユーチューバーになっていることを知った。仰天した私は、慌てて彼女のチャンネルを探し当て、そして心底驚いた。いまや彼女は、クレイジー・リッチ・アジアンズそのものの美しく華やかな姿で、キラキラとした笑顔をカメラに向けつつ視聴者に語りかけていたのである。あの頃の内気で物静かな彼女はいずこへ!? クエスチョンマークが飛び交う私の脳が必死に情報を処理し、すべてを理解した。彼女は料理家になっていたのだ。子どもに人気だというサラダレシピを朗らかに語る彼女は、これ以上ないほど人生を謳歌している様子だった。

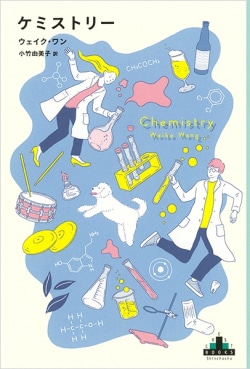

ウェイク・ワンの『ケミストリー』を読んだとき、主人公の「わたし」と、あの頃の彼女が重なった。中国系移民の厳しい両親に育てられ、社会的成功がいかに重要かを骨の髄まで叩き込まれた話も、そんな両親に複雑な感情を抱きながらも敬愛している優しさも、すべて私が目撃した、あのときの彼女の姿と重なっている。こだわりやで面倒くさくて、とてもチャーミングだった。そして、誰よりも努力を怠らない人だった。主人公の「わたし」も、そして著者ウェイク・ワン自身も、きっとそんな人なのだろうと思う。

不器用で素直になれない主人公の「わたし」は、さまざまな重圧を乗り越え、本当の自分に辿りつくことができたのだろうか。愛する人にその気持ちを伝えることができたのだろうか。そっと抱きしめてあげたい気持ちになる。背中を押して、だいじょうぶだよと言ってあげたい。そんな気持ちにさせてくれる一冊だった。

※そっと抱きしめてあげたい――村井理子 「波」2019年10月号より