唯一無二の人を見送る人間が辿り着いた「距離」という視点

[レビュアー] 北村浩子(フリーアナウンサー・ライター)

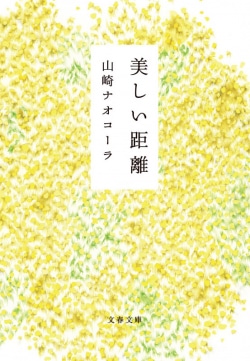

山崎ナオコーラ『美しい距離』は、40代の夫婦の物語だ。結婚15年、子どもはいない。手作りサンドウィッチの店を営む妻は末期がんで入院している。延命治療を行わないことは妻自身が決めた。

死に向かう日々の中、夫は妻が最後まで社会の一員として生きられるよう気を配っている。〈未来を見ずに明るく生きる方法〉を模索している。しかし、確かな答えはなかなか見つからない。周囲の人や主治医に「余命宣告された患者と家族」に対する固定観念を柔らかく押しつけられ、違和感や苛立ちを覚えるときもある。〈いろいろ考えても、誰とも何も共有できないし、理解したりされたりもできないのだから、意味なんてないのかもしれない〉と思ったりもする。

心の作業は常に静かに行われる。亡くなった人の分まで精いっぱい生きる、というような観点からではなく、著者は唯一無二の人を見送る人間の希求を描いてゆく。希求が到達したひとつの考え方が「距離」だ。身近な人の死について、こんな考え方があるなんて思ってもみなかった。自分の中からは生まれ得ない、まったく新しい視点をもらうことができたと感じた。小説によって救われるというのは、まさにこういうことなんだろうと思う。

病を得た妻に一日一話、5年に渡って物語を書き贈った作家がいた。眉村卓『僕と妻の1778話』(集英社文庫)は、そのうちの52話をセレクトし、創作時のエピソードを添えたパーソナルな短編集だ。パーソナルとは言っても〈外部に発表しても評価され得るレベル〉を自らに課して書かれたもので、ショートショートを読む楽しみを読者にきちんと与えてくれる。感謝の気持ちをSFに仕立てた最終話には、万感の思いが込められている。

夫をあの世へ送り届けるまでの、忙しなく賑やかでかけがえのない日々を綴った田辺聖子『残花亭日暦』(角川文庫)からは、「最善を尽くして普通に暮らすこと」の尊さが伝わってくる。夫から妻へ贈られた、川柳のリズムの〈ラストメッセージ〉は忘れがたい。