書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

エンタメ書評

[レビュアー] 末國善己(文芸評論家)

今回は新年度の始まりということで、新人から紹介したい。

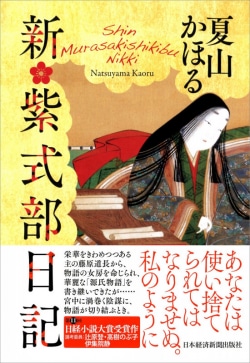

第十一回日経小説大賞を受賞した夏山かほる『新・紫式部日記』(日本経済新聞出版社)は、平安時代の女房が和歌や物語を作るのは政治的な行為でもあったとする最新研究に基づいて、斬新な紫式部の生涯と『源氏物語』誕生秘話を描いている。

高い学識を持つ藤原為時を父に持つ小姫は、幼い頃から父に漢籍を教わり、物語を書いていた。父の失脚など不遇の中でも書き継いだ小姫の物語は、藤原道長の目に留まる。道長に藤式部の名をもらった小姫は、物語を書く才能を使って一条天皇の中宮になった娘の彰子を助けて欲しいと頼まれる。

一条天皇は亡き皇后・定子との間に男の子がいたが、彰子の生んだ子を次の天皇にしたい道長は、藤式部の持つ物語の力を使って政争を有利に進めるべく陰謀をめぐらす。

子供の頃は女性は漢籍を学ぶ必要はないといわれ、大人になると権力者の意向で好きなように物語を書けなくなった藤式部は、有形無形の圧力を受けている現代の女性に近い。それだけに、政治の非情さに翻弄されながらも屈せず、得意の物語を使って女性を縛る社会のルールに抗っていく藤式部に、勇気をもらえる読者も多いのではないか。

第三十二回小説すばる新人賞を受賞した佐藤雫『言の葉は、残りて』(集英社)は、鎌倉幕府三代将軍で歌人としても名高い源実朝と京から下向し御台となった信子を主人公にしている。

公家の坊門家に生まれた信子は、十二歳の時一つ年上の将軍・実朝に嫁ぐ。武家の棟梁なのに武より文を好み、亡き父・頼朝の残した文章から将軍の理想像を学んでいた実朝は、信子に頼朝の歌が『新古今和歌集』に収録されること、和歌が政治や文化に果たした役割の大きさなどの話を聞き、和歌に象徴される「言の葉」の力で世を平穏にしたいと考え始める。だが、その前に、謀略を使って政敵を葬り、北条家の権力を盤石にしようと動いている叔父の義時が立ちはだかる。

本書は、実朝と信子を描く恋愛小説としても、実朝と義時の暗闘を描く政治陰謀劇としても秀逸だが、やはり武と文の相克を使って源家の終焉を切り取る手法が見事だった。「言の葉」で平和を築こうとするも志半ばで倒れた実朝が、和歌名手として後世に伝わり、義時が手を血に染めて権力を盤石にするも北条家が滅亡した歴史は、どちらに重きを置いた方が国が安定するかにも気付かせてくれるのである。

二〇二二年の大河ドラマが、三谷幸喜の脚本で北条義時を描く『鎌倉殿の13人』に決まった。まだ先は長いが、本書は大河ドラマの予習にも役立つだろう。

『てしごと おんな職人日乗』(徳間書店)は、第一線で活躍する女性作家六人が、江戸時代の女性職人を取り上げた作品で競演した贅沢なアンソロジーである。

澤田瞳子「春雀二羽」は、京の薬草園で働く元岡真葛が活躍する〈京都鷹ヶ峰御薬園日録〉シリーズの一編で、本居宣長が偽書と断じた『大同類聚方』をめぐる古書ミステリである。薩摩藩で色酢を仕込む女性を主人公にした志川節子「藍の襷」、秩父で蕎麦とくるみ餅を名物にしている茶屋を営む姉妹の姉が、江戸に出稼ぎにいった婚約者を待っているところから始まる西條奈加「姉妹茶屋」も、物語が二転三転し思わぬ場所に着地する意外性が面白い。伊勢の茶屋で働いていた女が、根付に魅了され職人に弟子入りする奥山景布子「掌中ノ天」、愛らしい妖怪が出てくる〈一鬼夜行〉シリーズの著者らしく口寄せをする巫女に着目した小松エメル「浮かれの蝶」、身体と心の凝りを取る揉み屋を主人公にしたあさのあつこ「おもみいたします」も、それぞれの作者の持ち味が遺憾なく発揮されていた。収録作は、現在の市井人情ものの到達点といっても過言ではなく、時代小説ファンには至福の時間を与えてくれるし、時代小説に興味はあるがどこから手をつけていいか分からない人には最高の入門書になる。

西條奈加『わかれ縁』(文藝春秋)は、離婚を題材にしている。時代小説の離婚ものといえば、縁切り寺で有名な鎌倉・東慶寺の近くで、離婚を望む女性をサポートするプロを主人公にした隆慶一郎『駆込寺蔭始末』や井上ひさし『東慶寺花だより』が有名だろう(藤原緋沙子〈隅田川御用帳〉シリーズも、江戸に新たな縁切り寺が作られたとの設定なので、この系譜に属する)。これまでの作品は、寺が持つ中世的な“無縁”の力を背景に離婚を進めたが、江戸を舞台にした本書は、法理論と情によって離婚を決意した女性を救う公事師(弁護士)を描くことで、新機軸を打ち立てている。

浮気と借金を繰り返す富次郎と離婚したい絵乃だが、当時は妻から離婚の申し立てができなかった。絶望していた絵乃を、離縁調停を得意とする公事宿・狸穴屋の手代・椋郎が救う。絵乃は狸穴屋で働きながら、富次郎との離婚を目指す。

絵乃が挑むのは、両親を離婚させたいと考えている商家の怪しい兄妹、複雑に入り組む武家の嫁姑問題、母の実家も父の実家も必要とする才能を持つがゆえに起こる息子の親権争いなど、現代にも通じる難しい案件ばかり。いつの時代も変わらない夫婦や家族の問題が暴かれていくところは身につまされるが、身近なテーマだけに解決シーンには爽快感がある。

江戸の離婚事情を通して、男は外で働き女は家で家事をする、結婚した女性は婚家に従属するといった考え方が、決して日本の伝統ではないと明らかにしたのも興味深かった。

岡本さとる『熱血一刀流〈一〉』(ハルキ文庫)は、熱血先生が指導する往年の学園スポ根ドラマと池波正太郎『剣客商売』を彷彿させる設定の剣豪小説を融合した新シリーズである。

小野派一刀流を遣う忠太は、出教授を終え江戸に帰る早々、喧嘩をしていた小野道場の若き後輩五人を止めた。五人が思い通りにならない現実を前に世をすね、道場の稽古にも不満を持っていると知った忠太は、小野道場を破門された五人と息子の忠蔵を門弟にして新たな道場を開く。

明るくユーモラスな本書だが、門弟たちの背後には、太平が続き剣の腕が仕官に役立たない状況、親に将来を決められる鬱屈、先が見通せず自暴自棄になるなど、現代の若者と変わらない苦悩が置かれている。そのため若い世代は門弟たちに共感するだろうし、大人は忠太のように悩める若者に向き合えているかを問われることになる。癖のある先生と生徒が織り成すドラマがどこへ進むのか、今後の展開も楽しみだ。

岡田秀文『戦時大捜査網』(東京創元社)は、『帝都大捜査網』の続編だが物語としては独立している。前作は連続刺殺事件を調べる警察と奇怪なゲームを行う集団を交互に描く変化球だったが、今回は猟奇殺人の捜査を丹念に描いており、直球の警察小説となっている。

一九四四年。国民服を着て頭は丸刈り、腹が切り裂かれた死体が発見された。被害者は少年と思われたが、実は女性だった。仙石をリーダーとする警視庁特捜隊の捜査が始まるが、アメリカ軍の空襲が本格化し、警視庁は多くの人員を帝都の防空防火に割いていた。所轄の協力を得て地道な捜査を続ける仙石たちに、似た手口で殺された男の死体が見つかったとの連絡が入る。第二の被害者が、反政府的な文書を読む読書倶楽部に関係していたことから、特高が介入してくる。

空襲で死体の山が築かれている帝都で数人を殺した犯人を追う矛盾や、著者が得意とする構図の反転、そして先の大戦末期にしか成立しない犯行方法と動機は、戦争の悲惨さや愚かさをクローズアップしていくだけに強く印象に残る。

山本巧次『希望と殺意はレールに乗って』(講談社)は、鉄道ミステリだが、走る列車も、時刻表を使ったトリックもなく、鉄道開通を悲願とする寒村を舞台にした異色作である。

昭和三十年代前半。鉄道開通の裏金を渡すため上京した清田村一行のうちの一人が、金を持って消えた。村長たちは清田村を領地にしていた旧華族・奥平家のお殿様に相談。敷地内に住む人気ミステリ作家の城之内と、お殿様の娘・真優が清田村へ向かう。探偵とお嬢様助手のキャラクター設定は今どきだが、二つの地区が合併し、どちらに鉄道を通すかで揉めている閉鎖的な村に、都会から探偵がやって来る展開は、地方を舞台にした横溝正史の金田一耕助ものを思わせるし、鉄道の利権にむらがる有力者が事件にからむ社会派推理小説のパートは初期の松本清張を想起させるなど、ミステリ好きなら昭和三十年代に書かれた名作のエッセンスが楽しめるはずだ。鉄道ファンは準急「穂高」や特急「はと」など往年の名列車に魅かれるだろうが、鉄道の闇が現在とあまり変わっていないところは暗澹たる気分になるかもしれない。

日本の戦国ものの歴史小説を発表してきた霧島兵庫だが、第三作『フラウの戦争論』(新潮社)は西洋史、しかも欧米ではゲームなどでも人気のナポレオニックである。ただ作品の質はまったく変わっていない。

物語は、ベルリンの士官学校の校長で、『戦争論』をまとめたいと思っているプロイセン陸軍少将のクラウゼヴィッツが、ナポレオン戦争に従軍した過去を回想することで進む。

そのため各章は、ナポレオン戦争の六つの会戦が、最前線での歩兵、騎兵、砲兵の戦闘から、敵・味方の予想外の動きに翻弄される指揮官の苦悩まで迫力いっぱいに描かれる。そして人間の醜悪さを凝縮した戦争を経験したクラウゼヴィッツは、戦争に勝つ手段ではなく、戦争の本質とは何かを考え始める。

クラウゼヴィッツは、戦争は政治の手段なので、明確な政治的目標を決めて戦争すべきと考えた。だが戦争を知らない世代が増えた現代の日本では、目的不明のまま軍備が拡張されているように思えるし、まず敵を叩けという勇ましい論調も増えている。こんな時代だからこそ本書の意義は大きいし、『戦争論』を完成させないまま亡くなり、その遺志を受け継いだ妻のマリーが遺稿を整理するラストには、未完の『戦争論』を完結させるかのように、一人一人が戦争について考えて欲しいとの想いが込められているように感じられた。