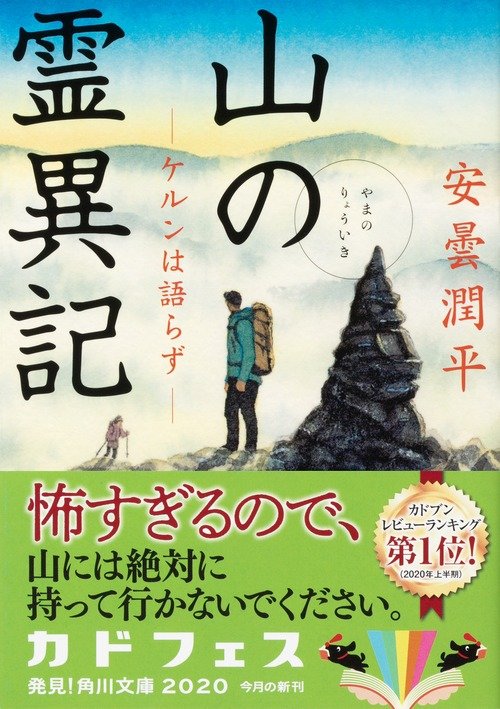

山の本当の恐ろしさ、教えます。第一人者が積み上げた、恐ろしくも美しい山岳怪談集。『山の霊異記 ケルンは語らず』

レビュー

『山の霊異記 ケルンは語らず』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

山の本当の恐ろしさ、教えます。第一人者が積み上げた、恐ろしくも美しい山岳怪談集。『山の霊異記 ケルンは語らず』

[レビュアー] 川上洋一(生物多様性ライター&デザイナー)

文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

(解説:川上 洋一 / 生物多様性ライター)

『山の霊異記 ケルンは語らず』を読みながら思い出したのは、一人で山に登り始めた頃の感覚である。もともと登山という行為には興味はなく、「虫屋」として昆虫を本格的に追い求め、行き着いた先に過ぎないのだが、そこは恐ろしい領域だった。雑木林すらない街で育ったせいか、すでに中学生になっていたにも拘らず、暗い木立の間からは何者かがじっと窺っているようだし、岩陰からは危険な獣が飛び出して来そうで、いくらでも妄想が広がる。常に怯えながら獲物を探し、目的の虫が採れれば山頂には目もくれず、さっさと来た道を引き返したものだ。

近代登山文化が渡来する以前の日本でも、山は間違いなく恐ろしい未知の領域だっただろう。信仰や修験の対象となるか、獣や魚、山菜といった生活の糧を求める以外に、わざわざ登るような場所ではない。とくに奥山には神仏の威光も届かず、名も知らぬ獣や妖怪が跋扈し、説明がつかない不思議な現象も起きる。山が人間への敵意に満ちた場所として認識されていたことは、さまざまな伝承からも明らかだ。

かつて東北地方の朝日連峰で、ゼンマイ採りの老人を取材したことがあった。ハイキングに出かけるような小さなザックに最低限の装備と弁当を持っただけで、暗いうちから家を出て、登山だったらベテランしか近寄れないような源流の雪渓まで地下足袋で登りつめる。そして自分で背負えるだけの収穫を得たら、午後早くには家まで帰って来てしまう。近代登山とはあまりに違う、一撃離脱戦法のような行動パターンには驚いた。

彼らにとっての山は、楽しむために訪れるものではない。危険を冒すだけの価値ある糧を手に入れに行くために存在し、用事が済んだら一目散に安全な家へと帰ってくるべき場所のようだ。これは元「虫屋」として強く納得できる。

山菜やキノコを採りに行って遭難してしまうニュースは、現代でもたびたび聞く。装備もお粗末で、位置情報すら伝承と経験でしか確認できなかったような時代には、ちょっとした油断がたちまち死を招いたに違いない。山から無事に帰れることを切実に祈る気持ちは、各地の猟人の間に残る山の神信仰に基づいたしきたりや、山道に祀られた古い石の神や仏からも想像できる。

これに対して本書に登場するのは、いかにも「山屋」らしい人々である。彼らは山で活動することを心の底から楽しみ、そこに身を置くことに安らぎを感じ、時には果敢にも困難に挑んでは達成感に満たされる。山への恐怖心など、初めから持ち合わせていなかったかのようだ。

安曇潤平『山の霊異記 ケルンは語らず』(角川文庫)

ちなみに「山屋」という呼称は、一般には馴染みが薄いかもしれないが、「八百屋」「床屋」「呉服屋」のような生業についての表現ではない。とくに自然科学の世界では「虫屋」「鳥屋」「地質屋」「天文屋」といった使い方をされる。これは単に専門分野というより、できることならソロバン勘定抜きでも、対象についてだけ考えていたい強い愛着を含んでいる。自称する場合が少なくないのは、知識や経験の豊かさを自負するのと同時に、のめり込んでいる自分に対する照れ隠しのニュアンスもあるだろう。

もちろん山屋も「山の怖さ」をよく口にする。道に迷ったり、滑落、落石、天候の急変といった危険が、登山には常につきまとう。しかし、それを予想し、十分な知識や技術、装備によって克服することは、合理的に考えて可能だ。むしろ、そうした困難を乗り越えて目的地に達した時ほど高揚感が強く、次の山を目指すことにもつながっていく。危うく遭難しかけた体験が、武勇伝のように語られることも少なくあるまい。

自分自身の体験を振り返ってみても、高山性の昆虫を追って3000m級の山々まで足を延ばしたのをきっかけに、興味の対象が登山そのものに移っていくと、不思議にも山への恐怖心は失われていった。人並みに夏山の名山巡りや縦走から始まり、やがて冬山や残雪期のスキー登山にまで活動の範囲が広がる頃には、山は他に替えがたいほどの驚きと喜びをもたらしてくれる場所となった。「虫屋」の山に対する意識は、いっぱしの「山屋」のそれへと、いつの間にか変化していたのである。

そんな山屋たちが、山での恐ろしい体験にただならぬ関心を持つのはなぜだろうか。怪談の類いを山の仲間や先輩から聞いた経験は誰にもあるだろうし、山岳雑誌でも人気のある話題として昔から繰り返し記事になってきた。「山の霊異記」がシリーズを重ねているのも何よりの証拠だ。

たしかに登山には、怪談に結びつきやすい、遭難という生死にかかわる事例が身近にある。たびたびメディアにも大きく取り上げられ、山屋ならずとも広く人々の関心を集めてきた。山岳遭難をテーマとした一般読者向きの文学も、新聞連載小説から映画やTVドラマにまでなった井上靖の『氷壁』のように数多い。そこで描写されるのはより高みを目指そうとする強い意志と、それを無慈悲に打ち砕く自然の力である。そして読後感として強く残るのは、目的を達成できなかったことへの無念さだ。

この本に収録された作品のなかにも、「奥又白池の残影」や「足」、そしてタイトルにもなった「ケルンは語らず」のように、死者が残していったであろう想いをテーマにしたものが少なくない。人の無念が怪談として描かれることが多いのは、古今東西で共通である。残した想いが強い余り、時には祟りとなって災いを及ぼしたため、祀られるようになったという言い伝えは、聞いたことがない人の方が珍しいだろう。

しかし現代の山屋は、こうした因縁めいた話からはむしろ縁遠い存在のように見える。明治時代に欧米から紹介された近代的な登山についての考え方は、スポーツであり、自然観光であり、体を鍛え心を豊かにすることを奨励する。山は人を成長させるための絶好のフィールドであるという意識は、多くの山屋のコンセンサスであるに違いない。

本書に登場する山屋たちが感じているのは、昔の日本人が感じていたような山の敵意ではない。例えば「鈴の音」でも、自然に潜む恐ろしさに改めてゾッとするのは、ふと耳にした噂話から自らの体験を振り返った後のことである。しかも惨劇と想像できる事態を招いたのは、どうやら人間のようだ。

そう考えると疑念が浮かんでくる。実は山で語られる恐怖とは、山そのものではなく、下界から登って来た山屋自身の中にあるものではないのか。もともと山は人の感情とは関係なく存在してきた。恐怖はわざわざ運び上げられたのかもしれない。

それを象徴する話が「埋まっていたもの」だろう。主人公が感じていた自然のなかに抱かれるやすらぎは、人間が持ち込んだ異常とも思える行動で覆されてしまう。それをきっかけに彼が周囲から強く感じるようになった恐怖は、あくまで人間に対してであり自然そのものではない。自分を含めた人間の存在を忘れかけていたのに、その危険性を突然のように認識させられる。これは森で暮らしていたヒトの祖先が、別の個体に出くわしてしまった時に感じた根源的な恐怖と共通しているようにも思える。

こうした感覚を裏付けるような体験を思い出した。とても褒められた山行ではないが、若い頃に利根川源流から上越国境の山を一人で目指していた時だ。途中で踏み跡を失い、支尾根に取り付いてヤブ漕ぎと岩峰を巻くことを、何日か繰り返すはめになった。携帯電話もない時代でラジオの電池も切れ、自分以外の声を耳にすることもできない。おそらく10km四方に他の人間は誰もいなかったに違いない。

そんな孤独そのものの状況にも拘らず、心理的には奇妙なほど平静で、これまで山で困難に直面した時のような高揚感もなかった。朝起きて食べ、排泄し、安全なルートを探して移動し、ねぐらを探して眠る。それはほとんど動物と同じだったのだろう。

ところが、ようやくのことで稜線へとたどり着き、登山道のある山まで抜けることができた時に出会ったのは、これまで体験したことのないほどの恐怖である。文字通り全身が総毛立った。霧の中から現れた自分以外の人間が、こちらに歩いてきたのだ。

本書に登場する山での恐ろしい体験とは、実は日常生活の中では隠れている人間に対する恐怖が、山によって鏡のように映し出されたものにも見える。そう考えながら読み返すと、この本はさらに怖い。

▼安曇潤平『山の霊異記 ケルンは語らず』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000328/