書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

忘れていた過去が蘇る

[レビュアー] 橘ケンチ(EXILE)

EXILE・橘ケンチ

橘ケンチ・評「忘れていた過去が蘇る」

昔は、書店に行くと途方もない絶望感に襲われることがあった。この膨大な数の本を、死ぬまでに読み尽くすことは絶対にできない――。その事実にひどくがっかりし、焦りが募った。だが、今はもう諦めの境地に達し、書店で気になった本を次々と手にとって眺めてみるのは、ひたすら幸福なひとときである。

本を読み始めた二十代半ばの頃、自己啓発本を愛読した。ダンサーとしてメジャーデビューを目指す道の途中で、強くポジティブでストレートな言葉に背中を押され、勇気をもらっていた。本のなかに自分の悩みの解決策を探し、前進するための力を求めていた。

自己啓発本は今も大切な存在だが、最近は、未来ではなく過去に潜ってゆけるような文学作品に触れることも楽しい。

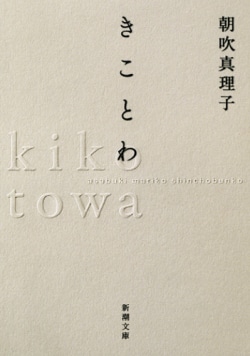

『きことわ』はまさにそんな作品だった。かつて同じ時間を共有したふたりの少女が、二十五年のときを経て再び会う。夢と現実、記憶と幻想が混じり合うような神秘的な雰囲気が物語全体に漂っている。貴子と永遠子が再会する場面にこんな一文がある。「おひさしぶりからはじまる時候と社交辞令のあいさつも、身の置きどころの迷いからでるぎこちない早口のおしゃべりもなかった」。

僕も同じような経験をしたことがある。幼稚園の同級生と、およそ十年の空白期間を経て、高校で一緒になった。一年生のときには、お互い「アイツだ」とわかっているのにひと言も話さなかった。二年で仲良くなり、彼の家に遊びに行くことになった。

かつては気安く話しかけていた彼のお母さんに、なんと挨拶するべきなのだろう。「お久しぶりです」なのか「お邪魔します」なのか。距離感がつかめず、ドキドキしながらドアを開けたとき、彼のお母さんは言った。

「ケンちゃん、カレー食べる~?」

その瞬間に、僕は幼稚園児の「ケンちゃん」に戻った。「食べる食べる!」と言いながら、大股で友人の家へと上がりこんだ記憶が、『きことわ』の行間から飛び出してきた。

『海峡の光』の主人公・斉藤は、小学生の頃に自分を巧妙にいじめた花井が傷害の罪を犯した受刑者として現れたことに動揺する。刑務所看守の斉藤は、花井を監視・管理する立場にあるにもかかわらず、幼い頃と同じように花井に翻弄され、心乱されてゆく。

おそらく誰の心にもいる「常にアイツに悩まされている」と思わせるような存在。大嫌いなのに自分のなかの存在感は大きくて、どうしても意識してしまう相手。読みながら、何人かの顔が頭をよぎった。本作ではそんな厄介な関係性が看守と囚人という極限にまで研ぎ澄まされている。

斉藤にとってはこの関係性や状況はきわめて不条理だ。人間の醜さや悲しさとともに勧善懲悪とはかけ離れた世界が描かれていて、何も解決しなくてもいいんだ、人生はこう在ってもいいんだ、と思わせてくれる。

『あゝ、荒野』で寺山作品を初めて読んで魅了され、続いて『両手いっぱいの言葉』を手にとった。自分と接点のある、演劇やスポーツについての名言が特に心に残っている。例えば、

「人生はそのまま大河演劇であり、私たち自身は台詞を言い、演技論(という名の幸福論)を身につけ、そのとめどない劇の流れの中で、じぶんの配役が何であるかを知るために、『自分はどこから来たのか? そしてどこへ行こうとしているのか?』と自問しつづけている」

若い頃は、自分は何でもできる、自分の限界を決めつけてしまいたくない、などと思っていたが、自分の「配役」を知ることは可能性を狭めることではないと次第にわかってきたように思う。得意不得意を把握し、自分の専門性を追求することで、人生はもっと楽しく、奥深くなるのではないだろうか。

本を読むのは、朝晩の自宅と、ツアーやイベントのための長距離移動中が多かったが、コロナ禍のいま、長い移動はほとんどなくなった。思うように動けない今だからこそ、考えることを深めたい。文学を通して「自分はどこから来たのか?」という問いに向き合うことで、「どこへ行こうとしているのか?」という展望もより深く鮮明に描けるような気がしている。

※[私の好きな新潮文庫]忘れていた過去が蘇る――橘ケンチ 「波」2020年10月号より