高橋大輔選手、宇野昌磨選手らにインスパイアされた“もうひとつの世界”を小説で味わってほしい。

インタビュー

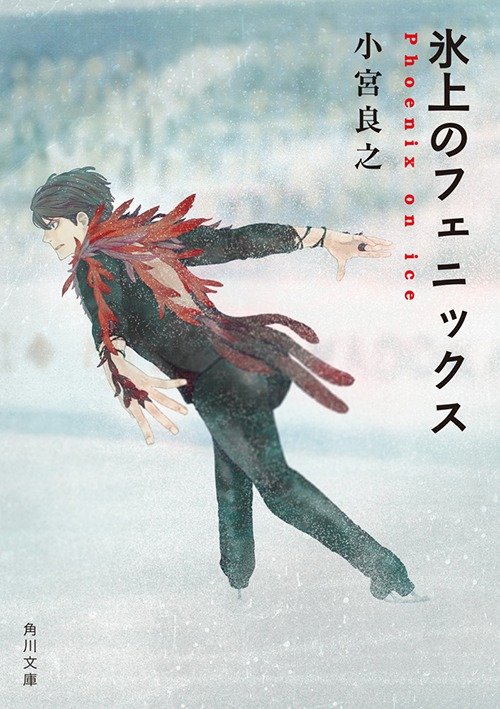

『氷上のフェニックス』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

髙橋大輔選手、宇野昌磨選手らにインスパイアされた“もうひとつの世界”を小説で味わってほしい(前編)『氷上のフェニックス』

[文] カドブン

スポーツライターの小宮良之さんが小説『氷上のフェニックス』を刊行します。本作は、岡山出身の主人公・翔平が7歳でフィギュアスケートに出会い、競技にのめりこみ、ライバルや仲間と切磋琢磨しながら頂点を目指していく青春ストーリーです。これまで実際のフィギュアスケートの現場で、髙橋大輔選手や宇野昌磨選手はじめ多くの選手に取材してきた著者だからこそ描くことのできた、リアリティあふれる迫真の物語です。その小宮さんに、これまでのフィギュアスケート取材の裏側と、それをどう小説に落とし込んだのか、執筆秘話を聞きました。

――小説『氷上のフェニックス』の刊行、おめでとうございます。本作はフィギュアスケートを題材とした小説ですが、この作品を書くことになった経緯から教えてください。

小宮:今までやらせてもらってきた仕事が、重なり合った結果だと思います。スポーツライターとして、2006年のトリノ五輪を現地で取材しました。そこでフィギュアスケートに関わり、男子は髙橋大輔選手が注目されていたんですが……。それから12年後、髙橋選手が現役復帰することが決まりました。その間、復活や挑戦に関するさまざまな人物ルポを書くことが多かったこともあり、髙橋選手の復活特集号の原稿を一冊任せてもらったんです。その記事が思いのほか、多くの人の心に届いた感触がありました。

――髙橋選手の記事の反響はすごかったようですね。

小宮:読者からたくさん感想をいただきました。髙橋選手に魅力があるからこそ、です。それと、ストーリー性を重視した自分の小説的な書き口が、フィギュアのファンの読みたいものと合致するところがあったのかもしれません。当初は髙橋選手のノンフィクションでの一冊を出したいと考えていましたし、今もあきらめていませんが……。その後、コロナ禍に見舞われて取材が難しくなったこともあり、今度はフィクションという形で、自分の想像力が自由になる世界で、選手や競技を描いてみたいと思うようになりました。

――取材者として、髙橋大輔選手のどこに惹かれますか?

小宮:やはり、「開拓者」であるという部分ではないでしょうか。日本男子フィギュアスケートは、かつて五輪でメダルを取ったことがなかった。それを2010年のバンクーバー五輪で初めて勝ち取ったのが髙橋選手で、その後の日本にフィギュア人気をもたらしました。他にも、世界選手権やグランプリファイナルでも日本男子初優勝を果たし、次々に風穴を開けていきました。陳腐な言い方になりますが、「パイオニア」は格好いいと思います。

――髙橋選手にインタビューしてみて、なぜその快挙を成し遂げられたのか、何か見えてくるものはありましたか?

小宮:彼は人間として、とても真っ直ぐでした。何の濁りもないというか。子供のままの無邪気さを失っていない。それは巨大なエネルギーになると思います。だから、未知のことに体当たりできる。髙橋選手と話をしていると、とても柔らかい口調だし、気づかいも細やかで、冗談にも乗ってくれるんですが、絶対に嘘をつかないし、大切なことはけっして誤魔化さない。物事に対して、とてもまじめで。その不器用さが男っぽくも映ります。卵が先か鶏が先かですが、尊敬できる人柄ですね。

――髙橋選手は現役復帰を果たし、アイスダンスにも挑戦することになりました。11月末に行われたNHK杯でデビューを果たしました。

小宮:その挑戦精神には感服します。未知の世界に挑む、その姿勢は、取材をする側として、単純に励まされます。彼の生き方に感銘を受け、それを多くの方に伝えたい、という思いが強くなりますね。髙橋選手がアイスダンスの道に入ることで、世間の競技への興味関心もさらに高まっていくでしょう。シングルとアイスダンスはまったく違う競技ではありますが、どちらも極めようとする姿勢は、面目躍如と言えますね。

小宮良之『氷上のフェニックス』(角川文庫)

――今回の小説『氷上のフェニックス』を書くにあたり、髙橋選手のどんな点を参考にしましたか?

小宮:作品には、主人公の翔平をはじめ、ライバルの凌太ら、さまざまなスケーターが登場しますが、誰かをモデルに書いたということはありません。ただ、自分がこれまでに取材して原稿にしたことのある選手のどこかしらは投影されていると思います。選手そのものではないですが、スケートへの向き合い方だったり、選手間の関係性だったり、それは色濃く滲んでいるはずです。髙橋選手にはこれまで直接インタビューもさせてもらい、復活劇も書いて、その生き方や人柄に感銘を受けたのは事実です。だから、彼のエッセンスは端々に投影されています。それは読む方が自由に感じてくれたら嬉しいですね。

――「復活」が小説のテーマのひとつですが、どんな思いで小説に落とし込みましたか?

小宮:髙橋選手は2014年に引退したあと、2018年に現役復帰を果たしましたが、2019年の全日本選手権、フリーの演技を終えた時の会場の風景が今でも忘れられません。最後まで戦い抜いた姿に、スコアに関係なく、スタンディングオベーションが送られ、とことんスケートを追求してきた選手へのまさに祝祭のようでした。あの時の熱気の渦を、なにか違った形で物語化できないか、と思いました。復帰した直後の2018年全日本選手権で2位になった試合も含め、その2つの大会を目にした時の感覚が、作品の着想になったかもしれません。

――これまでフィギュアスケートを題材にした小説は少ないと思いますが、その点で大変さはありましたか?

小宮:フィギュアスケートの世界は、とても独特な世界で、現実に沿わせることは難しいので、完全に“もうひとつの世界”を描くことにしました。例えば作品内に五輪も出てきますが、架空の五輪です。時代設定についても、主人公の翔平は1990年代後半生まれで、2021年くらいまでを描いたストーリーにしましたが、具体的な年号はあえて出していません。フィギュアスケートは2018年の大幅なルール変更などもあり、細かく書き過ぎると専門的になって一般の方は読みにくくなってしまうので、意図的にぼかしたところはありますね。シンプルにスケーターたちの人間物語を楽しんでもらえたら嬉しいです。もうひとつの世界=「パラレルワールド」に迷い込んで、もうひとりの髙橋選手や、宇野昌磨選手など、知っている実在の選手に遭遇するような気持ちで読んでもらえたらと思います。

――小宮さんにとって小説1作目『ラストシュート 絆を忘れない』は、サッカー少年たちの成長物語でした。それが2作目『氷上のフェニックス』にはどう生きていますか?

小宮:僕の髙橋選手のノンフィクションの記事を読んでくれた方たちが、小説『ラストシュート』も読んでくれたんです。それは書き手として励まされたし、感謝しています。そこから、フィギュアスケーターの物語を小説として描いても、ファンに伝えられるんじゃないか、となんとなく思うようになりました。小説で2作目を書かせてもらえることはありがたかったし、多くの方に届くように「勝負したい」と思いました。『ラストシュート』は、小学生のサッカー少年たちの物語ですが、それを書いたことで、そこから上の年代も描きたいという欲も生まれました。ですので、2作目の『氷上のフェニックス』は、競争の果てに挫折もあって、だからこそ喜びもあるという、大人の世界まで描きました。

小宮良之『ラストシュート 絆を忘れない』(角川文庫)

――小説を書く上で、スポーツ現場取材の経験をどう活かしましたか?

小宮:アスリートが現役で活動できる時間というのは限られていて、とても短い期間です。それだけに、競技に没頭するその姿、一瞬に放つ熱や輝きは想像以上です。そこを描きたいというのは、ノンフィクションでもフィクションでも同じかもしれません。アスリートたちは純真で、観るものを突き動かすものがあるんですよ。それを物語として登場人物やストーリーに落とし込んでいきたいと思いました。

――たしかに、スポーツには胸を打つドラマがありますね。

小宮:どうしても結果に引きずられてしまいますし、「勝てば官軍」というのは真実ですが。でも、そこには、結果だけではない物語があります。自分はそこを掘り下げて、これまで、サッカーの福田健二選手を描いた『導かれし者』(角川文庫)や、必死に再起しようとするサッカー選手たちを描いた「アンチ・ドロップアウト」3部作(集英社)など、ノンフィクションとしての物語を創り上げてきました。その競技に対峙する選手の愛と業のようなものを紡ぎ出していくという作業です。その経験が、フィクションを書く上でも、味方になってくれたとは思います。

――味方になったとは、どういうことでしょうか?

小宮:フィクションの世界には、自分から見ると“化け物”のような作家がたくさんいます。好んで読ませてもらっている伊坂幸太郎さんや辻村深月さんなど、その文章力、構成力、発想力、正直なところ、すべて敵いません。曲がりなりにも前作『ラストシュート』を書き上げた時、初めて見えてきた風景がありました。でも、僕にはこれまで取材した経験が味方になっているとも感じました。誰もがうまく選手にインタビューできるわけではない。自分だけに本音を語ってくれる選手もいます。それらの実体験を積み重ねてきたことで、小説における、登場人物のリアリティや、競技シーンの緊迫感、空気感を出すことにもつながっていると信じています。

(後編に続く)

▼小宮良之『氷上のフェニックス』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000930/