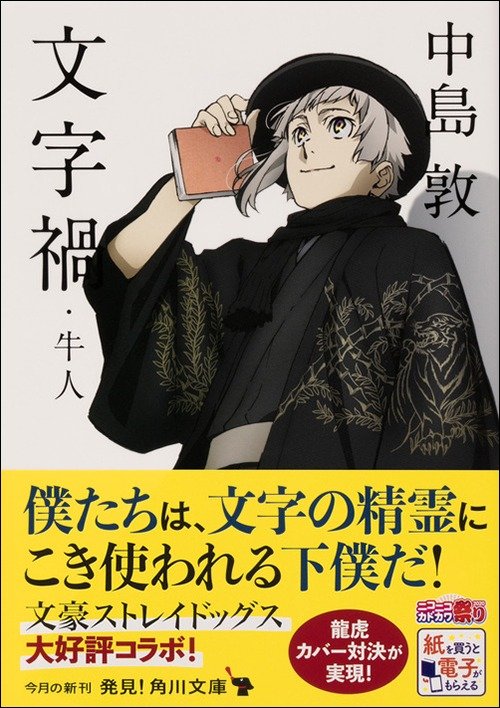

『文字禍・牛人』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

【解説:池澤夏樹】人間は文字に呪縛されているのではないか? 中島敦の傑作短編『文字禍・牛人』

[レビュアー] 池澤夏樹(作家)

文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

(解説:池澤 夏樹 / 作家)

読み終えることができない作家がいる。

主要な作品をひととおり読んで、わかったつもりになって忘れて、でもしばらくすると何かに促されてまた読む。そういうことを何年かおきに何度も繰り返す。

その典型が中島敦。何がきっかけなのか、ふっと「李陵・司馬遷」の冒頭のあのきりりとした歯切れのいい文章から始まる世界に身を浸したくなる。再読のはずなのに次々に見知らぬ風景が現れ、前は自分は何を読んでいたのかと疑う。奥行きの知れない深い構成と細部に至る完成度。どの作品についても同じことが言える。「光と風と夢」、「わが西遊記」、「文字禍」、「牛人」……これはどういうマジックか?

この人は世界を書いた。

世界に魅せられてどんどんそちらへ歩んだ。

今で言うグローバルでもユニバーサルでもなく、ワールド。それも歴史を含む地理。当時、日本の支配下にあった朝鮮や南洋だけでなく。古代の中国からメソポタミアやエジプトまで、すべての場所が彼の舞台となった。生活圏の身辺雑記を粉飾して文学に見せる私小説の小細工を彼は拒んだ。

いや、身近なところから出発したこともあるのだ。「悟浄出世」の冒頭を読めば、この主人公は明らかに鬱であるとわかる。作者と重なるようにも読める。「渠は何をするのもいやになり、見るもの聞くものがすべて渠の気を沈ませ、何事につけても自分が厭わしく、自分に信用がおけぬようになってしもうた。何日も何日も洞穴に籠って、食を摂らず、ギョロリと眼ばかり光らせて、渠は物思いに沈んだ」、って、つまり引きこもり・拒食ではないか。

しかしここから彼は立ち上がる。流沙河の水底に棲む妖怪たちを次々に訪れて道を問い、三蔵や悟空に会うに至る。ここのところは善財童子が五十三人の師を廻って最後に普賢菩薩によって開悟したという「華厳経入法界品」のパロディーだろう。

中島 敦『文字禍・牛人』(角川文庫)

昭和に入っても日本文学の主流はまだ自然主義の私小説だった。中島敦はそれを横目で見て、「かめれおん日記」や「狼疾記」などを書きながら、ちょうど悟浄が発起して鬱を脱したように、世界文学の側に身を移した。

それを可能にしたのは彼にあった厖大な教養である。

江戸期以来の漢学を軸とする知識人の家系に生まれた。祖父は漢学者中島撫山、伯父の疎も、もう一人の伯父斗南先生こと端もやはり漢学者。父の田人は漢学者とまでは言えないが漢文の教師。生母も継母も伯母も教師。敦は漢文の素養に英語を重ねて育ち、横浜高等女学校の教師になった。他の道はあり得なかったかのごとくだ。

教養は人を自由にする。

「文字禍」を書くのに用いられたのはやはり文字であった。漢文と英語を得たことで彼は中国古代以来の歴史と現代世界の隅々に及ぶ地理を自分の掌中に収めた。それが武帝の漢からR・L・スティーヴンスンのサモアまで。あとは書きたい放題だ。

人は文学に創造性を求めるが、それは表面の意匠に過ぎない。古来、文学は先行する作品を足場として書かれてきた。伝統を受け継いで、そこを起点にどれほど遠くまで行けるかが才能の力だ。『史記』がなければ「李陵・司馬遷」はなく、『論語』がなければ「弟子」はなく、『ヴァイリーマ・レターズ』がなければ「光と風と夢」はなかった。

☆

以上は総論。ここからは個々の作品について述べよう──

「狐憑」を読んでぼくは苦笑する。このシャクという男は要するに作家なのだ。作家という職業の嚆矢。

自分が古代に生まれていたら何をして世を渡ったか、時々夢想することがある。男としては野山を駆け巡って獣を捕ってくるのがいちばんかっこいいだろうが、その能力はありそうにない。他の部族との対決の先頭に立つ指導者というのも無理。畑を耕すとか木を切り倒すとか、膂力において人一倍とは思えない。

そこで村の隅の方で子供たちを集めてお話をしてみる。おかしな話、愉快な話、人間の由来、世界の始まり、動物たちのこと。もしも話が上手なら大人も聞きに来るだろう。その対価に少しは食べ物などが貰えた。職業として不急不要だから飢饉とか戦火とかの時はまっさきに切り捨てられるだろうが。

中島敦は社会における知識人の立場をいささかの自嘲を込めて戯画化した。短篇としての完成度においてどこか芥川龍之介に通じるところがある。

芥川が『今昔物語』や切支丹文学を素材に創作を試みたように、中島敦も中国の古典やスティーヴンスンの書簡を用いている。ヘロドトスの『歴史』もその一つで、この話の冒頭、「牝馬の腹に獣骨の管を挿入れ、奴隷に之を吹かせて乳を垂下らせる」というスキュティアの風習は『歴史』の巻四の一にある。『歴史』は一九四〇年に青木巌の訳が出ているから敦はこれを読んだのだろう。水上の集落はフィリピンあたりか。

「木乃伊」もヘロドトスの『歴史』をきっかけとする。古代世界の雑学とゴシップの集大成とも言うべきこの愉快な本の巻三にカンビュセスのエジプト遠征の話がある。パリスカスはその一員という設定だが、岩波文庫版の索引にはその名がないところを見るとこの人物は中島敦の創作だろう。

前世の記憶、時空を超えるデジャブ(既視感)、次第に真実に追い込まれるさまを描く巧みな話術。知的なスノビズム。いい短篇である。

「文字禍」。我々は文字の恩恵に日々浴している。文字なくして文明はない。しかしそれは本当に恩恵なのか? 人間は文字に呪縛されているのではないか?

この話の未来的洞察にぼくは驚く。じっと文字を見ているとその文字の構成要素がバラバラになってしまって意味を失う。これは今ならばゲシュタルト崩壊と呼ばれる心理現象である。現実にある物が文字に置き換えられると影が薄れる。つまり文字というバーチャル・リアリティーの方が優位に立つのだ。物は質量があるから重いが、文字は紙と筆、コンピューターとインターネットの中で自在に動く。その恩恵と災厄に我々は日々さらされている。文字に押しつぶされる日は遠くない。

この作品を跳躍台にとんでもなく遠いところまで飛んだのが円城塔の短篇集『文字渦』である。

「牛人」は恐い話だ。

出典は『春秋左氏伝』だから、時代は紀元前六世紀。中島敦の作では「弟子」とほぼ同じ頃。

諸侯の一人である叔孫豹が旅の途中で会った女との間に子を生した。十数年後、その女が子を連れてやってくる。覚えがあるから引き取るが、この子が牛に似た異形の者で、父に取り入って宮廷内で次第に勢力を伸ばす。

読めばわかる明解なストーリーだから余計なことは言わないが、冒頭の悪夢の場面、明らかに映画的である。二十世紀に入って興った映画産業は文学に多く原典を仰いだが、その一方で文学の方も映画の影響下に入った。描写が視覚的になったのだ。だからこの降りてくる天井に潰されるというところを読んで「スターウォーズ」の一場面を思い出しても不思議はない。と言いながら、しかし日本史には「宇都宮城釣天井」などというものもあったと思い出す。

江戸時代の都市伝説に「件」というバケモノの目撃譚がある。この文字のとおり「人牛」なのだが、『春秋左氏伝』とは無縁なのだろうか。また内田百閒に「件」という話があって、これは三日で死ぬがその前に予言をすると信じられているその件に変身した男の一人語りである。

「斗南先生」。中島敦はあまり自分のことを書かなかった。題材を遠くに求めることが多かった。その彼が珍しく肉親のことを書いたのがこの作品である。中島端という一徹を超えて奇矯に近い人物の晩年を甥である自分の視点から冷徹を旨として書いた手記。しかもそれを擱筆から十年後に筐底から取り出して改めて読み、伯父への評価に大きな変化が訪れるという、時間的に二重の仕掛けになっている。

「斗南」とは北斗七星から南、すなわち全天下のこと。この名乗りはそれを視野に収める気宇壮大の我という豪語である。

端は漢学者であり、国士・壮士であった。言うことは大言壮語と甥には聞こえる。老いてますます頑固になり、病を得て更に始末が悪くなった。親族の中でもなぜか気に入られた甥は何かとこき使われ振り回されて辟易する。介護と看取りの役回りが天から降ってきたよう。

この話で感心するのは鋭い観察力だ。それも二段構え。今のように人間が均質化される前の時代の勝手気ままな老人を冷ややかに見て記述しながら、自分の中にこの伯父と似通う部分を見いだして動揺する。死後七年にして初めて読んだ『支那分割の運命』の論旨に納得する。

彼のこの観察力は古典を読む時には(「李陵・司馬遷」のように)生き生きとした人物像を生み、現実に生きた人に会う時には(「環礁」のマリアンのように)生彩あふれる肖像を描く。

冒頭に斗南先生が作った「竹枝」がある。漢詩の形式の一つで庶民の暮らしを歌うのに最も適した柔らかいもの。この場合は「来いとゆたとて行かりょか佐渡へ」という俗謡の漢訳と知れる。男が佐渡にいて、こちらへ来いと言う。しかし佐渡は海の果て、そうそう簡単に行かれるものではない、という女の嘆き。本来はこの後に「佐渡は四十九里波の上」と続く(『山家鳥虫歌』)。先生には粋な面もあったのだ。

「虎狩」。朝鮮の昔話は「昔々、まだ虎が煙草を吸っていた頃」で始まる。虎はいたのだ。今も北朝鮮にはアムール虎がいるという。

中島敦は十一歳から五年半を朝鮮で暮らしている。その時期の友人との仲を書いたのがこの作品で、成長期の少年たちの不器用ながら温かい交情が自制の利いた緻密な筆致で描かれる。趙大煥という「半島人」のその友人の複雑な矜持をいくつかの事件に絡めて記してゆく。黄砂の中の取っ組み合いの場面など見事なものだ。

それで終わるのなら文学青年の回顧として普通かもしれないが、話はいきなり虎狩になる。しかもこれが実にリアルで、体験談としか思えない。そして実に楽しい。

更に彼の突然の失踪と十数年後の一瞬の再会、そこで発されるのが「言葉で記憶していると、よくこんな間違をする」という実に中島敦的な箴言めいたつぶやきだ。彼はあれほど言葉を巧みに使って執筆しながらどこかで言葉を信用していなかった。

付記

本稿の☆までは『中島敦展──魅せられた旅人の短い生涯』神奈川近代文学館・展覧会図録(二〇一九年九月)に寄せた文章を編集・加筆・再録したものであり、その後の各作品論は書き下ろしである。

二〇二〇年十月 札幌