冬本番! 家篭りであっても読書を楽しみましょう! ニューエンタメ書評!

レビュー

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

ニューエンタメ書評

[レビュアー] 細谷正充(文芸評論家)

さて、昨年最大のニュースと言えば、なんといってもコロナ禍であろう。これにより日本全国が、いまでもさまざまな影響を受けている。出版業界も例外ではない。顕著な変化のひとつが、新人賞や文学賞のパーティーの中止だ。授賞式はやるが、パーティーはなし。クラスター発生の可能性を考えれば、やむを得ないことである。だが、今年の新人賞デビュー作家にとっては、たまったものじゃない。各出版社に顔を売る、最初にして最大のチャンスが潰されてしまうのだから。しかもこんな年に限って、優れた新人が大量にデビューしているではないか。せめてこの書評で取り上げて、存在をアピールすることにしよう。

まずは、第十二回角川春樹小説賞を受賞した、渋谷雅一の『質草女房』(角川春樹事務所)だ。本号にインタビューが掲載されているが、こちらでも言及しておきたい。物語の主人公は、代々、浪人暮らしをしている柏木宗太郎。父親に習った剣の腕は確かなものだが、仕官を望むこともなく、その日暮らしをしている。いつものように金に困った宗太郎は、馴染みの質屋「巴屋」を訪れた。ところが、店を閉めるという主人の松ノ助から、意外な話を聞く。彰義隊に入った男から、質草として妻のけいを預かっているというのだ。松ノ助から男を捜すように頼まれた宗太郎は、けいへの興味もあって、これを快諾。行方を求めて会津へ向かう。そして新政府軍の参謀・速水興平と出会い、一緒に会津へ潜入することになるのだった。

本書が扱っているのは維新の動乱──すなわちイデオロギーの時代である。だが主人公に主義主張はない。松ノ助の依頼を受けたのも、金のためだけでなく、興味を惹かれたからだ。つまり宗太郎は、感情によって動く人間なのである。それを戊辰戦争の渦中に投げ込んだところに、物語の面白さがあるのだ。登場人物の中で、もっとも主義主張を持つ興平との対比もよく、その果てに迎える決着まで、大いに楽しめた。時代の流れに棹差さない宗太郎は、現代的なキャラクターであり、だからこそ好感を抱いてしまうのである。

なお、本書の印象的なカバーイラストは、『けだもののように』等の作品で知られる漫画家の比古地朔弥が描いている。担当編集者から聞いてビックリしたが、作者の奥様だそうだ。なんとも粋な趣向である。

佐野広実の『わたしが消える』(講談社)は、第六十六回江戸川乱歩賞受賞作。作者は島村匠の名で、幾つもの作品を発表しているプロ作家である。私はほとんどの作品を読んでいるが、どれも読みごたえがあった。だから安心して、本を開いたのである。

元刑事で、今はマンションの管理人をしている藤巻智彦。交通事故による病院の検査で、軽度認知障碍を宣告され、ショックを受ける。そんなとき、介護施設で実習をしている大学生の娘の祐美から連絡が来た。施設の門前に放置された、認知症の疑いのある老人の身元を調べてほしいというのだ。自分と老人を重ね合わせ、この頼みを引き受けた藤巻。門前に老人を遺棄した人物にはたどり着いたが、老人の経歴には謎が多い。さらに調査を続けるが、警察が怪しい動きを見せ、ついには殺人が起きるのだった。

主人公が病院で宣告を受ける冒頭から、ストーリーは順調に進む。認知症の老人の遺棄という小さな事件が、しだいに大きくなっていく過程を、作者は巧みに捌いているのだ。ちょっとしたことでも、認知症ではないかと怯える、藤巻の描き方もよかった。ただ、クライマックスの展開が、ちょっとルーティンに思える。このパターンは、何度読んだことか。全体的によくできた話だけに、かえって気になった。とはいえ受賞に相応しい高レベルの内容である。今後の作品を期待したい。

佐藤悪糖の『俺たち青春浪費中、魔法少女と世界を救う。』(講談社)は、ネット小説を商業出版した作品だ。新人賞とは無縁だが、これが作者のデビューとなる。

雨城大学には、十八人の・灰色の男たち・がいる。きらびやかな大学生活に乗りそびれたボンクラどもだ。棗裕太も、そのひとり。ある日、魔法少女プニキュアのコスプレをして、やはり灰色の男で着ぐるみ姿の灰原雅人と町を歩いていた裕太は、本物の魔法少女ホワイトブランこと、シロハ・ホワイトと遭遇。最後の魔法少女だというシロハが、侵略者と絶望的な戦いをしていることを知り、肩入れするのだった。

普通の小説だったらあるはずの物語世界の説明が、かなり少ない。だから魔法少女や侵略者のことや、なぜシロハの魔力が回復するのかなどについては、断片的な情報が与えられるだけだ。それでも本書は、面白く読める。ストーリーのポイントが、一般人の裕太にあるからだ。ボロボロになって戦っているシロハを見て、意味もなく助けに入る裕太と雅人。中二病のノリでシロハや敵を自分たちのペースに巻き込み、なんとか窮地を乗り越える。辛い過去を背負い、ひとり(マスコット・キャラはいるが)で戦うシロハを、何の力もないまま助けようとする裕太たちは、それなりに格好いい。名前の出てこない他の灰色の男たちと共に、最後の決戦に挑むところなどはワクワクさせられた。おちゃらけた言動で、灰色の日常をやり過ごしていた裕太たちが、色鮮やかな明日に向かうことを決意するラストも気持ちいい。ねじくれたストーリーによる、王道の青春小説なのだ。

ところで本書を刊行したレーベル「レジェンドノベルス」は、イラストを一枚も入れない代わりに、カバーイラストに力を注いでいる。本書もそうだ。漫画家の紙魚丸を起用しているが、炯眼といっていいだろう。というのもこの漫画家、ボンクラ大学生のちょいエロな日常を描いた『惰性67パーセント』の作者なのだ。まさにベスト・チョイスである。

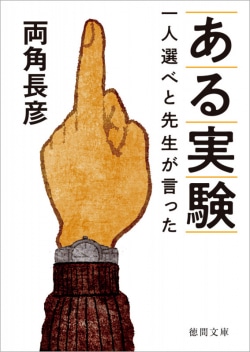

さて、新人だけで書評を埋めるのも何なので、既存の作家にも目を向けよう。両角長彦の『ある実験 一人選べと先生が言った』(徳間文庫)は、作者のデビュー作『ラガド 煉獄の教室』を彷彿とさせる、ユニークなミステリーだ。こんな話である。

大学教授の中平幸雄が殺され、息子が誘拐された。犯人は二十年前にS大社会学部で中平が行った、実験の詳細を公表するよう要求する。かつて実験に参加した川津康輔は、警察の聴取を受け、実験の内容を話し出す。

就職が決まらず鬱屈していた川津は、バイト代に釣られて、集められた他の四人と共に実験に参加した。簡単なプロフィールだけ知った十六人の中から、四時間のうちに一人を選ぶ。やることは、ただ、それだけだ。しかし、いきなり一人が抜ける。そして四人で話し合いをするが、事態は思いもよらぬ方向に転がっていく。

現代と過去を交互に描きながら、ストーリーは進行する。どちらも時間の経過と共に、意外な事実が明らかになる。次々と変化していく状況が、本書の読みどころだ。さらに実験を通じて、選別が区別になり、区別が差別になる過程が露わになっていく。一方、途中で挿入されている十六人の「イメージ」は、人間の多様性を表現したものであろう。作者は人の心の暗い部分を、あの手この手で刺激する。いろいろ考えさせられる作品だ。

田中啓文の『さもしい浪人が行く一 元禄八犬伝』(集英社文庫)は、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』のキャラクターを拝借した、愉快痛快な時代小説である。五代将軍綱吉の時代。大坂に小悪党がいた。剣は強いが、金に汚い網乾左母二郎。悪徳商人相手に盗みを働く鴎尻の並四郎。金のためには仲間も裏切る妖婦・船虫。みんな『南総里見八犬伝』の登場人物だ。特に、左母二郎と船虫は、NHKの人形劇『新八犬伝』の悪役として、一定の年代の人にはお馴染みのキャラといっていい。その三人が、ひょんなことから八犬士の犬塚信乃と、補佐役の金碗大輔と知り合う。ちなみに八犬士は、綱吉が行方不明になった娘の伏姫を捜すために集めた精鋭である。以後、三人の小悪党は八犬士と共に、さまざまな事件とかかわることになる。

本書には「通し矢と矢数俳諧」「真白山の神隠し」の二篇が収録されている。「通し矢と矢数俳諧」は、三十三間堂の通し矢と、一昼夜にどれだけ俳句を詠めるか挑む矢数俳諧を巡る陰謀に介入する。もちろん金儲けのためである。面白いのは、不可能な数を詠む矢数俳諧に、予想外のトリックが使われていること。ミステリー趣味が濃厚なのだ。「真白山の神隠し」の、人間消失のトリックも人を食ったもので、笑ってしまった。また、事件の背後に潜む敵の存在に、伝奇味もある。幾つもの読みどころを持つ、シリーズ第一弾なのだ。

ラストは、宮本紀子の『寒紅と恋 小間もの丸藤看板姉妹(三)』(ハルキ文庫)にしよう。好評シリーズの第三弾だ。養生のために預けられていた品川の漁師町から、小間物商の大店「丸藤」に戻ってから約一年。総領娘の里久は、実家での暮らしに馴染んできた。伊勢町小町と呼ばれる妹の桃との仲も良好になった。とはいえ、もって生まれた猪突猛進な性格は変わらない。庶民向けの安い板紅を考案したり、家出した姉妹の幼馴染の耕之助の行方を追ったりと、何事にも真っすぐに突っ走るのだった。

いつも元気いっぱいで、周囲に幸せを振りまく。そんな里久の魅力が、ますます強まっている。里久に感化されて料理をしたり、耕之助のために必死になる桃も同様だ。恋模様もしだいに濃くなり、ふたりの行動から目を離せない。看板姉妹を中心とした、温かな人の輪を、いつまでも見ていたいのである。刊行ペースがいささかスローなことを除けば、文句のつけようがない、ご機嫌なシリーズなのだ。