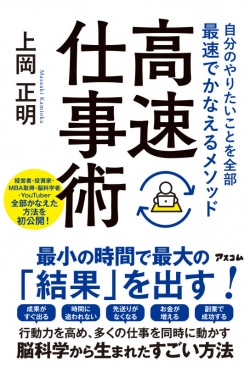

『自分のやりたいことを全部最速でかなえるメソッド 高速仕事術』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

5秒ルールですぐ行動できるようになる「高速仕事術」

[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)

たとえば仕事への集中力が続かないとか、時間をかけた割に成果が上がらないとか、あるいは雑務に忙殺されているとかーー。

『自分のやりたいことを全部最速でかなえるメソッド 高速仕事術』(上岡正明 著、アスコム)の著者は、そうした悩みを抱えている人に「高速仕事術」を取り入れることを勧めています。そうすれば、仕事に関する、あるいは自分自身についてのさまざまな課題を解決することができるというのです。

高速仕事術と従来の働き方との違いは、大きく2つあるそう。

1つ目は、高速仕事術は「1つのことにフォーカスする(焦点を当てる)」働き方であることです。

(中略) 何かを成し遂げるためには、無駄な仕事や雑念を排除して、目標を達成するためのタスクだけに力を集中させる必要があります。

私はこの力を「フォーカス力」と呼んでいます。(12ページより)

フォーカス力を上げるためには、「究極のゴール、小さなゴールを決める」「短い時間の集中力を高める」「時間を意識する(終わる時間を決める)」必要があるのだとか。

2つ目は、「インプットとアウトプットと改善」を高速でサイクルさせることです。

私はこれを、それぞれの頭文字を取って、「IOK(アイオーケイ)高速サイクル」と呼んでいます。(14ページより)

「インプットしたものは必ずアウトプットする」「すぐ改善する。何度もアウトプットする」ことを原則とし、仕事が停滞することを防げば、高速でゴールへと近づいていくというのです。

こうした考えに基づいた本書から、きょうは第2章「3日で劇的に成長する!『高速仕事術』のやり方」に目を向けてみましょう。

5秒でスタートダッシュしよう

なにかを始めようとするとき、「やらなきゃいけない」と思いながらも、なかなか行動に移せないことがあるもの。著者によれば、そんなときに役立つのが「5秒ルール」なのだそうです。

「5秒ルール」とは、長年パニック障害に悩まされ、抗不安薬を20年間も飲み続けていたというメル・ロビンズ氏が考案した手法です。

「5秒ルール」を実践することで彼女の人生は大きく変化したといいます。

著書は全米で100万部のベストセラーになり、ニューヨークに拠点を構えるTEDでの講演が話題を呼ぶなどめざましい活躍を見せています。(101〜102ページより)

とはいえ、その方法はとてもシンプルなもの。

行動しようと思ったときに、すぐさま「5、4、3、2、1」と(できれば)口に出してカウントダウンし、ゼロになるまでに「必ず行動に移す」だけ。すると、どんどんやる気がみなぎってくるということ。

著者によれば、このことは脳科学の世界でも明らかになっているのだとか。人間は「行動するから、脳がやる気になる」もの。数字を読み上げることが、そのとっかかりになるという考え方。

「自らの口でカウントダウンする」というのも立派な行動。それがトリガーとなり、やる気をもたらしてくれる脳内物質であるドーパミンが脳の行動中枢を刺激し、行動喚起のモチベーションに転換されるというのです。

別な表現を用いるなら、行動につながるトリガーを上手に使うことで、脳をコントロールするということ。

つまり、「きょうはやる気が起きないな」というときでも、「5秒ルール」活用して強制的に行動を起こしてしまえば、自分の意思とは関係なくやる気があふれてくるということ。

行動によって、脳の側坐核(そくざかく)という部位が刺激され、ドーパミンが分泌されることもわかっているのだそうです。

これは、普段の仕事にも応用することが可能なようです。

目を閉じて、数字を思い浮かべてカウントダウンする。このシンプルな行動により、グダグダと悩む時間がなくなり、仕事のスタートダッシュとスピードが格段にアップするというのです。(100ページより)

選択肢は3つに絞る

行動を始め、ひとつの物事に集中しフォーカスしていくには、ワーキングメモリ(作業記憶)の消費を最小限に抑えなければならないのだそうです。

ワーキングメモリとは、脳の前頭前野が担っている、思考力や集中力などに関わる機能。私たちには一定の量しか与えられていないため、あれこれとたくさんのタスクを進めていると、ワーキングメモリがどんどん消費され、ひとつの物事にフォーカスする力が失われることに。

それを回避するには、行動を迷わせる選択肢を減らしていくことが大切。なぜなら人間は、選択肢が多いほど行動を起こせなくなるものだから。どれがいいか判断を迫られ、それだけでワーキングメモリが浪費されているわけです。

そして高速仕事術を進めていくうえでも、これは非常に大切なポイント。

事前準備が好きな人は行動する前にインプットを繰り返し、プランA、B、C、D、E、F……というように、さまざまな計画を練るかもしれません。可能性のある事柄を洗いざらいにし、そこから最適なプランを選べばいいと考えるわけです。

しかし、脳科学的にそれは最悪なのだそうです。先にも触れたように、選択肢が増えるほどワーキングメモリは浪費されてしまうから。

行動を始めるにあたって計画を練る必要があるならば、最大でもプランA、B、Cの3つもあれば十分です。

直感が考えたA、論理的に考えたB、まったく別の切り口で考えた逆張りのC。この3つを持っておけば、必ずそのどれかが正解です。

もし間違えたら、すぐに改善して試すまでです。(106〜107ページより)

高速仕事術でアウトプットを繰り返し、高速で経験値を伸ばしていけば直感が磨かれていくのだと著者は主張しています。直感は、それまでの成功体験や失敗体験が積み重なることで培われていくから。

逆にアウトプットをせず、失敗や成功体験を重ねていない人は、直感力が育まれないもの。

正解だけにとらわれずにアウトプットしていけば、いつの間にか自分のデータベースに情報が蓄積され、直感力も伸びていくというわけです。(104ページより)

*

時間が有限である以上、仕事を高速で回して無駄を省くことはやはり重要。自分自身の無駄を省くためにも、本書を参考にしてみるといいかもしれません。

Source: アスコム

Photo: 印南敦史