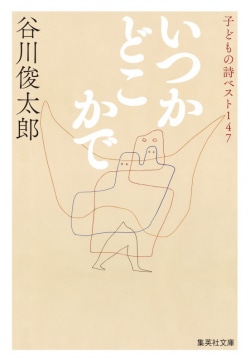

『いつかどこかで 子どもの詩ベスト147』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

谷川俊太郎『いつかどこかで 子どもの詩ベスト147』刊行 特別寄稿「言葉の職人 ー谷川俊太郎について」田 原

[レビュアー] 田原(詩人・翻訳家)

言葉の職人 ―― 谷川俊太郎について

一

優れた詩人を定義するのはむずかしい。だが、簡単に一言で言うこともできるだろう。 時間と読者の読み及び外国語に訳されてからの検証に堪えられるかどうかということだ。

よく読まれる、売れる、話題になる詩は優れた詩になる、と言われることもあるが、私はこのことを強く疑う。どの言語にも、一時的にそうなった詩人は存在するだろう。例えば特定の時代と政治運動、事件などに紛れ込み、それに応じた作品、あるいはイデオロギーによる、若(も)しくは政治に関与し政治に利用された作品、または巧みにインターネットなどの宣伝手段を駆使してそうなった作品。

優れた詩は時代と読者の記憶になるが、それよりも、時間に記憶されることのほうがもっと大事なのだ。そしてその上に、詩人の母語を超えられるかどうかという条件をも加えなければならない。つまり自分の母語の読者だけに読まれて、その母語の立場で考えればそれなりの詩人かも知れないが、外国語に訳されて、一流の作品として成立するかどうかが、本当の優れた詩人であることの基準になると思われる。

谷川俊太郎はまさに時間、読者、外国語という三つの検証に堪えられた詩人であると言えよう。半世紀以上前に書かれた作品はいまになっても時間に淘汰されず、古くなっていない。いろんな年齢層の読者に読まれている。外国語に訳された数十冊の詩集も評価が高く、外国でもいくつかの賞を受けた。おそらく明治からいままで、外国でもっとも読まれて広く認知された日本の現代詩人は、谷川俊太郎ではないかと思われる。遡って考えてみると、1882年の『新体詩抄』によって日本現代詩が誕生してからほぼ140年の間に、谷川俊太郎のような詩人は時間、読者、外国語という三つの面から見て、稀有(けう)な存在であることは言うまでもない。

二

これまで、谷川俊太郎と一緒に、詩祭のために、国内外への出張や対談のイベントなどに何度となく参加してきたが、一番感銘を受けたのは、彼の謙虚な態度と、天才性よりも(天才は確かなことだが)寸暇を惜しむ人だったことである。これは私が、彼にもっとも教育されたことの一つである。どこに行っても、暇があったら、すぐ新しく買ってきた本(詩集ではない)を開いて読む谷川俊太郎の姿が、王子様のように格好がよく素敵だった。彼が眼鏡をかけて耽読する無数の瞬間の一つ一つを鮮明に覚えている。そのとき、天才にはこういうことを積み重ねてきた要素もあるのかなと思った。仙台にいた数年の間に、彼と一緒に撮った写真をずっと机の前の壁に貼っていて、毎日のように見ていた。机の前で自分が怠けそうになったときに、彼の笑顔の写真に励まされたいと思っていたからだ。谷川俊太郎はたまに無学が自分のコンプレックスだと冗談半分に言うことがあるが、実のところ、彼がいままで蓄積してきた知識の量は小さな図書館一つ分にはなるだろう。

ときに思うが、方法的詩人と本能的詩人を兼ねる谷川俊太郎の、創作のエネルギーはどこから来ているのだろう。もちろん、彼の全詩作にかなりの割合を占める恋愛詩を思えば、絶えず謳歌し続けてきた女性の存在が大きいだろうと思うが、この神通力の源はほかでもなく、彼の心に潜む大きな大きなヒューマニズムなのだろうと思う。つまり他者、自然万物に対するこの上ない“大愛”である。彼が詩人として出発したころに、隣の家の犬が死んだときに書いた「ネロ」という詩が典型的な例である。大きな同情心は詩人にとって「霊感」の一つになるかも知れない。

三

「理性」の代弁者として近代哲学の基礎を固めたカント以来、「真善美」は人間の究極の理想の目標として、文芸全般にも広く適用されてきた。「真」と「善」は古代中国において、聖人たちがよく言及しただけでなく、多くの文学者にもよく論じられたが、「善」と「美」を分けて理解する考えはあまりなく、一つの概念として使われていた。中国最古の字書『説文解字』にも「善」と「美」は同じ意味として解釈されている。この二つの文字がちょうど未年生まれの谷川俊太郎にとって面白いのは、「紙を食う」二匹の「羊」だということである。「善」は「美」であり、「美」も「善」である。谷川の詩世界を鳥瞰してみると、「真」と「善」よりも、「美」が彼のすべての詩学を牽引している、若しくは彼の詩世界を大きく主導しているように思われる。美という装置は、もちろん彼の詩語(言葉)によって組み立てられたものであり、言葉の多様化がもたらす詩はいろんな形、音、彩りによって飾られている。

ある意味で言えば、詩は言葉の不確定性の産物である。谷川俊太郎にとっては、言葉はただの表現の道具ではない。存在なのだ! 生きることそのものでもある。つまり、谷川俊太郎は意味にではなく、自分の言葉に存在する詩人なのだ。なぜなら、言葉は無限であり、意味は有限なのだから。このような言い方をすると、谷川俊太郎は言葉至上主義者であるかのように思われるかも知れないが、彼の詩業を振り返ってみると、言葉は彼の宗教に等しい。一生をかけて倦うまずたゆまず、最大の努力で構築してきた詩国でもある。たまに、彼は巫女(みこ)あるいは深山にある寺院の老僧侶のように、「無」と「涅槃(ねはん)」を熟知しているのではないかと想像することがあった。ところが、そうではなかった。いまは、詩における現代の聖者だと私は思いたいのだ。

言葉と意味は、主要と副次の関係を分けて考えるのがむずかしい。意味は言葉にくっついて依存し、言葉は意味によって成り立つ。ソシュールは自分の言語概念「シニフィアン」と「シニフィエ」から、「意味は言葉によって作られた」と明言している。意味が失われ、再生する場合も、古くなることがあり得るが、言葉そのものは失われない。たとえ偶然的であろうと必然的であろうと。谷川俊太郎は言葉の追求者であり、リアリティーであれ虚構であれ、言葉は人間に感動と思考を与えることを誰よりも知っているからだ。言葉は時空を貫く力を意味以上に持っている。これは彼の創作した「ことばあそびうた」系列というリズム先行の作品の動機の一つにつながっているかも知れない。意味先行の詩群にも、時代や社会に限定された作品は少ない。意味より、言葉が命、日常、呼吸、魂、匂いなどと緊密な関係性を築いているからだ。それゆえ、彼の詩群に言葉がもたらす形式としての美、言葉としての美、ポエジーとしての美、表現としての美などが豊富なのである。当然ながら、これらの美はただの美にとどまるのではなく、深みのある美として、総じて美意識として彼の詩を支えている。

四

生命の質感は人生の態度にもよるのだと思うなら、詩人が世界と他者に対する姿勢は作品に反映されるというのは言うまでもない。詩は時間を理解する真理だとすれば、ポエムの境界線は無限に長い。そうすると、たとえ言語の制限あるいは限界性があったとしても、つまり日本語であれ、フランス語であれ、どんな言語で書かれていても、詩はその言語を超え、ほかの言語の地平線につながることになるだろう。これは詩はどうやって言語と国を超えるかという問題であり、話は翻訳の問題に移行するのだが。

なぜある詩人が自分の母語で読まれて、評価もされたのに、外国語に向かないのか。母語において一流の詩人とみなされて、外国語に訳されると二流、三流になってしまうのだろう。なぜ谷川の詩は多くの外国語に訳されても、言葉の質感とポエジーが失われることなく受け入れられているのだろう。彼がいままで使ってきた日本語は特別な言語でもないし、日本語を母語とする皆が使っている言葉であるのだが、なぜ、日本語は彼の手に触れられ、あるいは彼の心に濾過されて、不思議な魅力を持つようになるのだろう。

答えはもちろん彼の作品群にある。その詩が外国語に受け入れられるか、受け入れられないかに関しては、翻訳だけではなかなか簡単に言いきれないところがあるのだが、特に外国語に受け入れられない詩について、私は以前の講演の中で、次の五点にまとめてみた。

(1)テキストの閉鎖性。

(2)普遍性が足りない。

(3)内在の「小我」と個人的情緒はうまく書かれているが、外のもっと広い世界あるいは宇宙とつながる関連性がない。

(4)空洞的抽象性。

(5)センチメントにとどまる。

谷川の詩を細かに見れば、この五点に当てはまる作品は少ない。彼の愛読者であれば、誰もが知っていることだが、自分を特定の社会と時代に置かない谷川俊太郎は、宇宙的想像力の持ち主として、視野が広く、深度のある言葉(詩語)は広範囲のポエジーに深く根ざして、芽を出し、花を咲かせ、おいしい果実を実らせるのだ。感性、知性、想像、技術などの、詩学に欠かせない要素が優れたバランスを保っている。詩学においてバランスのとれた詩人と言うべきだ。彼の目線による世界、彼の語感による日本語、彼のイマジネーションによる表現、彼の詩による「真善美」などは、成り行きに従って「意のまま」に溶け合って、それぞれの詩篇には一体感が強く感じられるのだ。彼は詩人、文学者としての表現者である以上に、言葉の職人なのだ! 昨年、彼は『ベージュ』という詩集を、自分の米寿を記念するかのように出したが、いまでも現役の書き手として、精神面と詩の質感が衰えずに詩壇の第一線で活躍し、世界に向き合っている。詩はきっと彼自身に元気を与える存在なのだろう。

生命体であれば、誰もが歳月とともに、肉体が衰えてくることは間違いないのだが、谷川詩はどうだろう。ほとんど衰えが感じられないのは皆が知っている通りだ。彼が60年前に書いた詩と30年前に書いた詩の間には、あまり時間の経過が感じられず、いま読んでも新鮮で若々しく感じられる。谷川流という日本語の言語現象となり、彼の詩を読むことで、日本語はもっと美しく、ロマンティック、豊かな言語となった。これから多くの研究者と読者の目をさらに集めると思う。

2年前、『松尾芭蕉俳句選』を訳したとき、ふと思ったことだが、谷川俊太郎は松尾芭蕉と、300年以上の隔たりにもかかわらず、どこか似ていることに気づいた。芭蕉はどういう顔と性格をしているのか、谷川俊太郎と同じ身長なのかどうかはもちろん知らないが、二人に言えるのは、おそらく時間に壊されない天才性だと思う。と同時に、詩句に潜む大きな大きな沈黙の力を読み取れることだと思う。谷川俊太郎ははるか遠くから芭蕉と相呼応するかのように、89年前にこの世にやってきた。二人とも聖者なのである。

谷川と芭蕉の詩業を考えてみれば、二人とも言葉を第一義に置いていると思われる。多くの外国語に訳され世界的に知られた「古池や蛙飛びこむ水の音」は、意味というよりも、言葉がその天才性によって、最高レベルの詩句に引き上げられて完成度の高い俳句になったのだろう。俳句と現代詩はジャンルが違うが、詩として本質的な部分にそんなに大きな違いがあるとは思われない。二人とも言葉の職人であり、この上なく言葉に敬虔だからこそ、作品における時代的限界、社会的限界、言語的限界、詩人自らの限界性を打破できるのだ。

田 原

でん・げん●詩人、翻訳家。

1965年中国河南省生まれ。城西国際大学客員教授。詩集に『石の記憶』(H氏賞)等、編著に『谷川俊太郎詩選集』『私の胸は小さすぎる』等。谷川俊太郎をはじめ、松尾芭蕉、辻井喬、金子みすゞ等、詩作品の中国語訳も多数手掛けている。