【解説:内田樹】ディストピア小説の金字塔! ジョージ・オーウェルが幻視した悪夢のような未来世界『1984』【文庫巻末解説】

レビュー

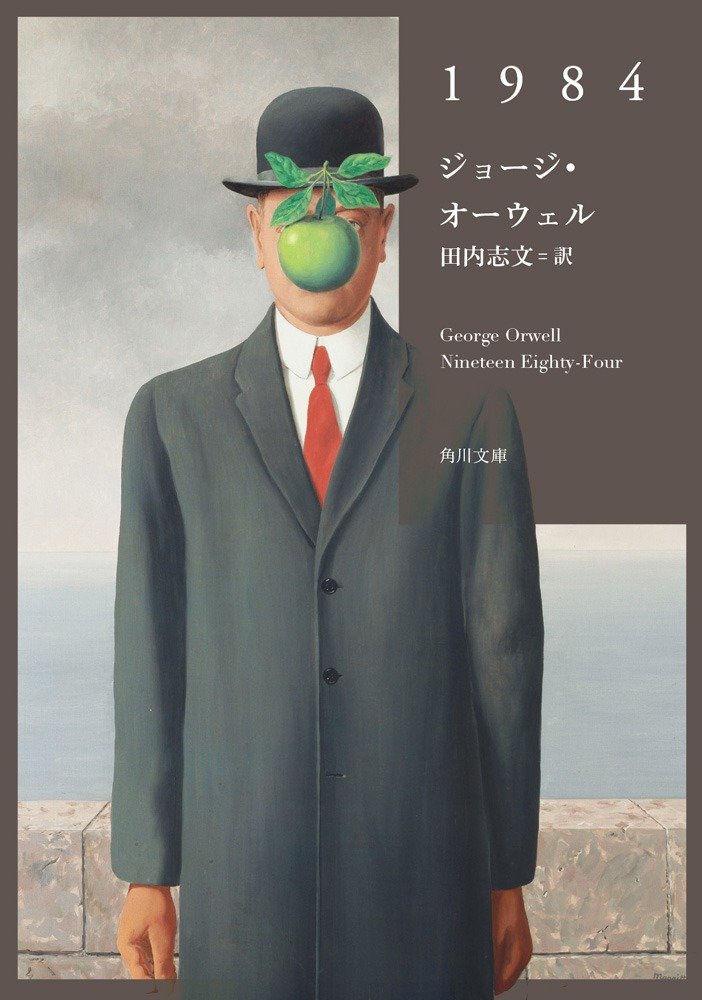

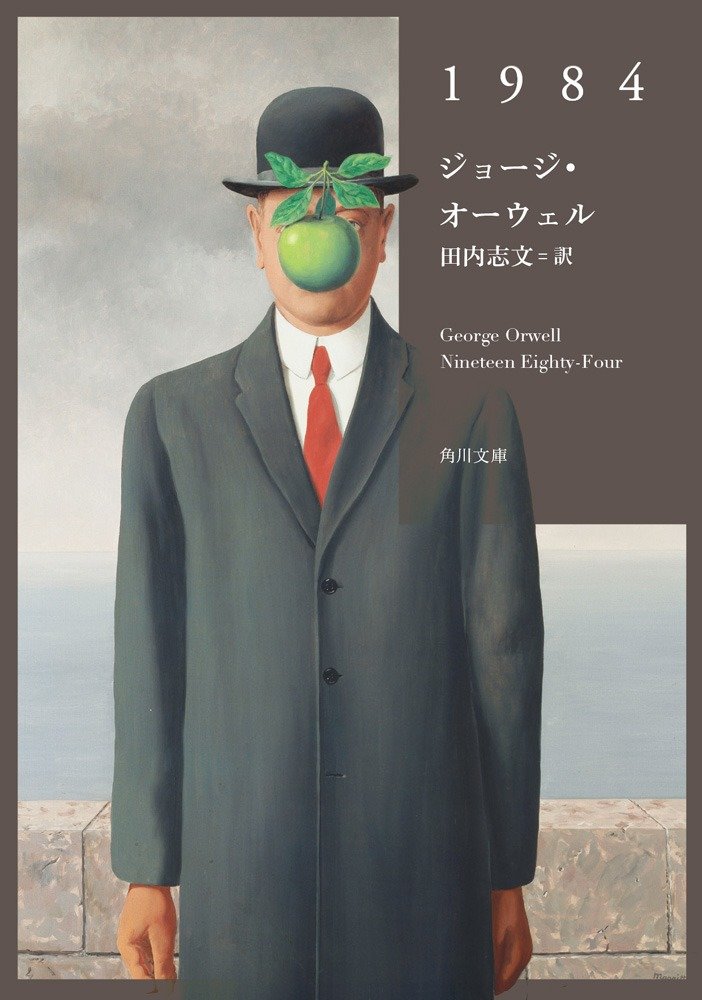

『1984』

- 著者

- ジョージ・オーウェル [著]/田内 志文 [訳]

- 出版社

- KADOKAWA

- ジャンル

- 文学/外国文学小説

- ISBN

- 9784041092453

- 発売日

- 2021/03/24

- 価格

- 924円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

【解説:内田樹】ディストピア小説の金字塔! ジョージ・オーウェルが幻視した悪夢のような未来世界『1984』【文庫巻末解説】

[レビュアー] 内田樹(思想家)

文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

■『1984』文庫巻末解説

解説

内田 樹

最初に読んだのは高校生の時だった。たまたま『動物農場』が高1の英語のリーダーの教科書だったので、オーウェルのことを「教科書になるような作家」だと思い込んだ。子どもの頃から「読んではいけない」と言われるものばかり選択的に読んできたので、「読め」と大人が薦める『1984』はそれほど過激な小説ではないのだろうと思っていた。実際に、そういういささかの猜疑心を以て読んだせいか、中学生の頃に耽読した妄想的なディストピアSFの描写に比べると暗く、理屈っぽく感じられた。それきり手に取らなかった。九〇年代にスターリン主義のソ連が崩壊した。もうオーウェルに取り憑いた悪夢のようなディストピアは地上から消えたと思った。だから、『1984』もその歴史的使命を失って、しだいに読まれなくなるのだろうと思っていた。ところが、二一世紀に入って、人々が繰り返し『1984』に言及するようになった。先見性があり過ぎるという評価である。ほんとうかしらと思って、半世紀ぶりに新訳を読んでほんとうに驚いた。ジョージ・オーウェルは未来予知能力があったのではないかという気がしてきた。いつのまにか、この小説に書かれていることと日本の現実の境目がわからなくなってきていたのである。不思議なことがあるものだ。というのは、想像力を駆使して未来について書いた小説は、どんなにすぐれたものでも、時間が経つにつれてしだいに非現実的になるものだからである。いま一九五〇年代に書かれたSFを読むと、そこに出てくるタイムマシンや宇宙船についての細部の描写に私たちがリアリティを感じるということはまずない。でも、『1984』は違う。むしろ細部のリアリティが際立ってくる。オーウェルがこれを書き上げたのは1948年である。オーウェルが想像力だけを駆使して造形した1984年のディストピアの細部は、それから七十年以上を閲して、むしろリアリティを増した。どうしてそんなことが起きるのだろう。

それはオーウェルがこの小説を「頭で」書いたのではないからだと思う。彼はこの小説を書いているうちに、どこかで「鉱脈」を掘り当ててしまったのだ。そこから「何か」が噴出してきたのである。

オーウェルがスターリン主義を徹底的に戯画化した『動物農場』は「おとぎばなし」であった。スペイン内戦におけるスターリン主義者のふるまいを活写した『カタロニア讃歌』はドキュメントであった。むろん「おとぎばなし」や「ドキュメント」にも固有の力はある。すぐれた作品は(この二つはいずれもそれぞれのジャンルにおいて例外的にすぐれた作品である)読者を揺り動かす力を持っている。けれども、「鉱脈」を掘り当ててしまった小説の力はそれとはまた異質のものである。

岩盤を鑿と金槌を使って掘り下げるところまでは作家の意識的な作業である。自分が何を書くべきなのか、それがどのような効果をもたらすものかを作家はわかった上で作業している。けれども、鑿が最後の岩盤を突き破ってしまうと、そのあとは怒濤のような物語の流れが小説を支配する。もう物語は作家の統御を離れてしまう。

1984 著 ジョージ・オーウェル 訳 田内 志文 定価: 924…

物語の冒頭、ウィンストン・スミスの日常生活を描写しているところには作為があり、つくりもの感がある。「テレスクリーン」も「思想警察」も「真実省」も「ニュースピーク」も「二重思考」も「二分間ヘイト」も、アイディアとしては卓越している。けれども、これらはオーウェルが脳内でこしらえたものである。現実のソ連にも英国にもそんなものは存在しなかった。しかし、それらの虚構がある時点から作家の手を離れて固有のリアリティを持ち始めて、自律的に動き始める。よく物語作家が「作中人物が勝手に動き始めて……」ということを自作について語るけれど、『1984』でもある時点からそれが始まる。

物語がぐんと加速するのは、本書の69頁、ウィンストンが「朝の大仕事」を始めるところである。たぶんこのあたりから岩盤の向こうに「鉱脈」の気配がしてきて、オーウェルの筆も走り始める。真実省で公文書の改竄を本務としているウィンストンのところに「数学の問題に没頭するのと同じように我を忘れてしまうような、複雑で入り組んだ仕事」が来る。かつてビッグ・ブラザーから叙勲されたウィザーズ同志という人物が「否在人物」にカテゴリー変更されたために、ビッグ・ブラザーが彼に言及した演説から彼の痕跡を消すという仕事である。

どうしてウィザーズが「存在しない」ことになったのか、理由はわからない。汚職か無能か嫉妬か異端か、わからない。とにかくこの人物が存在した痕跡をあとかたもなく公文書から取り除かなければならない。ウィンストンはそのための「繊細極まる捏造作業」にとりかかる。そして、この作業を進めているウィンストンの手際に集中しているうちに、気が付くと、読者である私たちもまた、ウィンストンとともに、この世界の思考習慣に沿って思考し始めているのである。

ウィンストンの捏造作業には職業的な精妙さが要求される。ビッグ・ブラザーがウィザーズについて言及した箇所を「普段どおり反逆者や思想犯の糾弾へと変えることもできる」が、それは「少々露骨すぎる」。かといって前線での戦果や経済活動の成功についての自画自賛演説をでっち上げると、話のつじつまを合わせるために関連文書まで書き換えなければならなくなる。そこでウィンストンは「純然たる作り話」を作ることにする。ウィンストンは「オグルヴィ同志」なる虚構の人物について物語を書くというアイディアを思いつく。

「確かに、オグルヴィ同志という人物はどこにもいないが、数行の記事と写真が何枚かありさえすれば、すぐにでも彼を実在させられるだろう。」(73頁)

なるほど、その手があったか。この箇所を読み進めているうちに、私たちはいつのまにかウィンストンがこれから行う精密な公文書偽造を一種の知的ゲームのように楽しみ始めている。どうやって精密な公文書偽造を行うのが「よいこと」なのか、それをウィンストンと一緒になって考え始めている。ウィンストンがオグルヴィ同志についてどんな偽りの物語を書いたかということはどうでもいいのである。大事なのは、私たちがいつのまにかウィンストンの捏造作業にひそやかな応援を送っているということである。彼が改竄を終えて、同時並行して書かれている複数の改竄原稿の中から自分のものが選ばれるだろうと「確固たる自信を感じた」ときに、私たちは彼とともにいささかの満足を感じる。「ほんの一時間前には想像の中にすら存在しなかったオグルヴィ同志」が今や「1984の世界」に実在し始めたように、捏造作業のプロセスを眺めているうちに、私たちもまた「1984の世界」の中に引きずりこまれているのである。一度物語の世界に片足を突っ込んだら、あとはもう流れに身を任せるしかない。頁をめくるごとに物語のリアリティが濃密になり、臭いや手触りがたしかなものになってくる。

その次の章で言語学者であり「ニュースピークの専門家」であるサイムが「ニュースピーク」について長広舌をふるうとき、彼の言葉はいまここで私に向けて語られている言葉のように生々しい。

ニュースピークは新しい言語の発明ではない。言語の破壊である。それは極限まで言語を切り詰める企てだからである。「良い」という単語があるから、もう「悪」は要らない。「否良い」で十分だ。「良い」を強調したければ「加良い」でいい。もっと強調したければ「倍加良い」でいい。これを限界まで突き詰めてゆけば、最終的に善悪はたった六語ですべて済ませることが可能になる。サイムはそう豪語する。

「ニュースピークの目的は総じて、思考の範囲を狭めることにあるというのが分からないか? 最終的には思想を表現する言葉がなくなるわけだから、従って〈思想犯罪〉を犯すのも文字通り不可能になる。(…)年々言葉の数は減っていき、意識の範囲も延々と縮小し続けていくんだ。(…)二○五〇年までには、僕たちが今しているような会話を理解できる人間は、ひとり残らず死んでしまっている」とサイムは予測する(82‐83頁)。

そのとき革命は完了する。なぜなら人々はもう思考しなくなるからだ。

このサイムの言語の破壊にかかわる長い演説をオーウェルは本気で書いている。これは作り話ではないのだ。「ニュースピーク」は作家の想像の産物ではない。これは『1984』を書いている時点で英国に(予兆的にではあるけれども)すでに存在し始めていた現象であり、私がこの物語を読んでいる時点で、日本でもすでに不可避的に広まっている言語の解体を指し示しているからだ。

「思想を表現する言葉がなくなりつつある」というのは一九四八年のオーウェルの偽らざる実感だった。言語の危機はこの時点ではまだオーウェルのような例外的な人たちにしか感知されていない。でも、いずれ、言語の危機は全体化する。人々は新しい言語の創造より、言語の破壊に、意識の範囲の拡大よりも縮小に熱心に取り組むようになるだろう。オーウェルはそう確信していた。サイムの言葉が確信に満ちているのは、それがオーウェルの実感だったからである。

『1984』の物語はここからあと疾走するように展開してゆく。私は『1984』がこれほどドライブ感のある物語だと以前読んだときには気づかなかった。もちろんそれは新訳の手柄であるわけだけれど、何よりもオーウェルが「1984の世界」は遠からず到来するというつよい確信を持っていたからだと思う。そして、それを徹底的にリアルに描くことによってそのような世界の到来を阻止することをオーウェルは目指していた。たぶん、そうだと思う。作家がディストピア小説を書く動機は自虐や冷笑ではない。「そういう世界が到来しないように」という希望が物語の細部にリアリティを与えるのだ。

しかし、『1984』はディストピアの到来を阻止することができなかった。だから、これは例外的な小説なのである。それからあとの世界は(少なくともその一部は)まるで魅入られたように、オーウェルが描いた通りのディストピアに向かっていった。それは精密に予言された未来はそうでない未来よりも実現しやすいということなのかも知れないし、人間の本性のうちには『1984』的ディストピアに進んで向かう根源的な趨向性が含まれているからかも知れない。私にはわからない。

正直に言うが、私はオーウェルの『カタロニア讃歌』はすぐれたノンフィクションとして文学史を生き延びるだろうけれど、『1984』や『動物農場』はあまりに定型的な物語なので歴史の風雪に耐えられないだろうと思っていた。そう思ったおのれの不明を恥じなければならない。『1984』も『動物農場』も、スターリン主義のディストピアが遠い昔の話になった今でも十分に怖い。昔読んだときよりもむしろ怖い。人間は歴史から何も学習しない生き物ではないのかと思って慄然とするのである。

■作品紹介

【解説:内田樹】ディストピア小説の金字塔! ジョージ・オーウェルが幻視した…

1984

著 ジョージ・オーウェル

訳 田内 志文

定価: 924円(本体840円+税)

ディストピア小説の最高傑作。圧倒的リーダビリティの新訳版!解説・内田樹

1984年、世界は〈オセアニア〉〈ユーラシア〉〈イースタシア〉という3つの国に分割統治されていた。オセアニアは、ビッグ・ブラザー率いる一党独裁制。市中に「ビッグ・ブラザーは見ている」と書かれたポスターが張られ、国民はテレスクリーンと呼ばれる装置で24時間監視されていた。党員のウィンストン・スミスは、この絶対的統治に疑念を抱き、体制の転覆をもくろむ〈ブラザー連合〉に興味を持ちはじめていた。一方、美しい党員ジュリアと親密になり、隠れ家でひそかに逢瀬を重ねるようになる。つかの間、自由と生きる喜びを噛みしめるふたり。しかし、そこには、冷酷で絶望的な罠がしかけられていたのだった――。

全体主義が支配する近未来社会の恐怖を描いた本作品が、1949年に発表されるや、当時の東西冷戦が進む世界情勢を反映し、西側諸国で爆発的な支持を得た。1998年「英語で書かれた20世紀の小説ベスト100」に、2002年には「史上最高の文学100」に選出され、その後も、思想・芸術など数多くの分野で多大な影響を与えつづけている。

解説・内田樹

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000045/

amazonページはこちら