書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

ニューエンタメ書評【第114回】

[レビュアー] 細谷正充(文芸評論家)

話題のショートショートから、ミステリ、時代小説、エッセイ集に至るまで、珠玉の7作品を紹介!!

***

昨年から続いているコロナ禍の影響により、外出の機会が激減。おかげで本が読めるといったようなことを、前回の書評で書いたような気がする。その状況は変わっていない。ということで今回も、家に籠って読んだ本を、片っ端から紹介していこう。

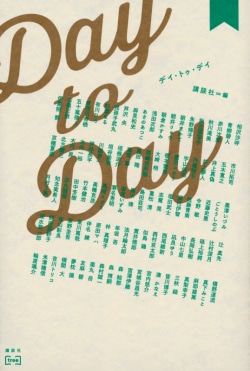

まずは、講談社編のショートショート・アンソロジー『デイ・トゥ・デイ』(講談社)だ。コロナ禍の状況を踏まえながら、読者の気持ちを前向きにする、百人の作家の百作品が収録されている。 コロナ禍で友達と会えなくなった少年が、本の世界に手を伸ばす、辻村深月の「今日からはじまる物語」から、陽性反応が出て入院した男の想いをスケッチした、東野圭吾の「みんなの顔を」まで、どの作品も作家の願いと希望を感じることができた。強い志が凝縮された一冊だ。

川瀬七緒の『ヴィンテージガール 仕立屋探偵 桐ヶ谷京介』(講談社)は、法医昆虫学者・赤堀涼子を主人公にしたミステリー・シリーズで知られる作者が、新たな探偵役を創造した注目作だ。高円寺南商店街に店を構え、特殊な仕立屋をしている桐ヶ谷京介である。世界の有名デザイナーたちに、服装関係のベテラン職人を紹介しているが、商店街の人々からは、何をやっているのか分からない、うさん臭い男扱いをされている。そんな京介は、かつて美術解剖学を専攻しており、服の状態などから着ている人の病気や、DVを受けていることを見抜くことができる。ただしDVに関しては警察に連絡しても相手にしてもらえず、何度も悔しい思いをしていた。だからだろう。十年前に団地の一室で発見された、死んだ少女の服をテレビのニュースで見ると、事件の真相を明らかにできるのは自分だけだと確信。商店街から少し離れたところにあるヴィンテージショップを切り盛りしている、旧知の水森小春を協力者に得た京介は、なんとか少女の服を実際に見ようとする。

現代の日本で、素人探偵が殺人を捜査することができるのか。この問題に作者は、真正面からぶつかっていく。そもそも少女の服を実見するまでが一苦労だ。伝手を頼り、なんとか確認して推理を述べても、刑事からは軽くあしらわれる。素人探偵の行動を阻む障壁そのものが、物語の面白さと直結しているのだ。

さらに少女の服の独特なテキスタイルを手掛かりに捜査を進める京介と小春は、さまざまな市井のプロフェッショナルたちと出会う。そこから、このような人たちを活用していない日本の現実が、静かに伝わってくるのだ。

また、主人公の京介は涙脆いのだが、単なるキャラクターの特徴で終わっていない。少女の死の真相が明らかになり、彼が泣いたときに理解できた。あまり詳しくは書けないが、事件を通じて表明されるテーマは社会的なものであり、その被害者となった少女の肖像は、あまりにも悲しい。その悲しさを悼む存在として、京介は泣くのだ。ここに主人公の魅力がある。ぜひともシリーズ化してほしい作品だ。

茜灯里の『馬疫』(光文社)は、第二十四回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作である。コロナ禍が続き、実在の競走馬を擬人化したソーシャルゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』がヒットしている今、タイムリーな作品といえるだろう。物語の世界では、欧州で新型コロナ感染の拡大が収まらず、二〇二一年に続き、二四年も夏季五輪が東京で開催されることが決定している。しかし五輪提供馬の審査会で、複数の候補馬が馬インフルエンザの症状を示した。この件に深くかかわることになったのが、日本馬術連盟の登録獣医師で、国立感染症研究所で博士研究を行っている一ノ瀬駿美だ。実家の一ノ瀬乗馬苑を含め、多数の乗馬クラブが関係しており、事態は紛糾の一途をたどる。それでも駿美は、馬を凶暴にする「狂騒型」の新型馬インフルエンザの脅威に、必死で立ち向かうのだった。

作者は、国際馬術連盟登録獣医師をしていたことがある。その知識が生かされているのだろう。馬インフルエンザに関する描写や、日本の馬術界の状況がリアルに表現されている。新型馬インフルエンザの真相もよく考えられているが、それだけで終わらない。さらなる謎を設定し、最後の最後まで読者を翻弄するのだ。どんどんスケールを拡大し、パニック小説の域にまで話を発展させながら、きちんとストーリーをまとめた手腕も見事。今後の活躍が期待できる新人だ。

大門剛明の『罪人に手向ける花』(ハルキ文庫)は、作者ならではのリーガル・ミステリーだ。

舞台は金沢。殺人事件が発生し、加瀬高志という老人が逮捕される。この事件を担当するのが、検事の黒木二千花と検察事務官の立原愁一だ。実は高志は、二十三年前に会社社長を殺した事件で逮捕されたが、有名弁護士の手腕により不起訴になった過去を持つ。当時も検察事務官だった立原は、本宮清成という検事の下で、この事件を担当していた。それもあって、癒し系だが頼りない二千花に不安を抱く立原。しかも二十三年前の事件の関係者が絡み、事態は予断を許さない。だが大荒れの裁判を経て二千花が、意外な真相を暴くのだった。

作者は第一章を丸々使って、二十三年前の事件を詳細に描く。そして読者には、高志が犯人であることを明らかにする。これが現在の事件にどう活用されるのか。ああ、そんな真相だったのかと驚愕した後、納得してしまった。凄いサプライズを考えるものだ。二千花の正体はすぐに分かるが、ここにも重要な意味がある。精緻に組み立てられた事件の構図を堪能したい。

坂井希久子の『さらさら鰹茶漬け 居酒屋ぜんや』(ハルキ文庫)は、本誌掲載の四篇に、書き下ろしの「戻る場所」を加えた、シリーズ完結篇だ。

紆余曲折を経て、ついに結ばれた林只次郎とお妙。只次郎は旗本の次男という身分を捨て、お妙と一緒になる決意を固めていた。だが、居酒屋「ぜんや」を切り盛りする女将のお妙は、彼のことを考え、今のままでいいのではないかと思っている。そんなときに只次郎は、熱中症で倒れたお花という少女を助けた。どうやら母親に虐待されているらしい。お花を救おうと只次郎は奮闘する。その一方で、お妙の両親と良人を殺した黒幕も判明。只次郎は予想外の大物と対峙することになる。

虐待されている少女・お妙の仇である黒幕・只次郎とお妙の関係。三つの読みどころを並べながら、いつものようにストーリーはテンポよく進む。黒幕の正体と歪んだ人間性はショッキングであり、その対比として「ぜんや」に集まる人々の優しさが際立つ。いままで読み続けてきてよかったと思える大団円にニッコリ。大いに楽しませてもらった。

そうそう、シリーズは完結したが、本号に新たな「ぜんや」シリーズの第一話が掲載されている。この原稿を書いている時点では、まだ私も読んでいないので、どんな話なのか楽しみでならない。

花田一三六の『蒸気と錬金』(ハヤカワ文庫JA)は、この作者の、なんと十年ぶりの新刊である。デビュー作を含む、ファンタジー世界を舞台にした戦記物「戦塵外史」シリーズが大好きなので、長すぎる沈黙にやきもきしたものだ。それだけに本書の刊行が嬉しい。しかも内容がスチーム・パンクである。これまた好きなジャンルであるので欣喜雀躍だ。

一八七一年、英国人の三文作家である“私”は、借金をした編集者の言に乗せられ、大西洋のど真ん中にあるアヴァロンに旅立った。旅行記を執筆するためである。行く前に知り合ったスミス氏から〈帽子〉──蒸気錬金式幻燈機の購入を勧められた私は、妖精型の幻燈種を選択。シェイクスピアの『ヴェニスの商人』の女主人公の名を採ってポーシャと名づける。だがこのポーシャ、幻燈種とは思えないほど口が悪く、性能も可笑しい。なんとなく訝しいものを感じながらアヴァロンへ行った私だが、訳も分からないままに騒動に巻き込まれ、ポーシャと冒険を繰り広げることになるのだった。

蒸気錬金術の発達した英国。それとは違う〈恩寵〉という力を持ち、〈理法〉を駆使する〈使い手〉の人々が住むアヴァロン。現実とは異なる過去を舞台とした物語には、膨大な設定がありそうだ。しかし作者は、それを見せびらかすことはしない。ストーリーの展開に合わせて小出しにしながら、いつの間にか読者を別世界に取り込むのである。その手際が優れている。

主人公が巻き込まれる騒動にしても同様だ。なにがなんだか分からないままに追われ、クライマックスでは命の危険に晒される。しかし主人公は、ちょっと利用されただけの存在であり、一連の騒動の真相も断片的にしか分からない。非常に隙間の多い作品であり、そこをあれこれ空想で埋めたくなる。また物語全体の空気が、どこかのんびりしているが、これはジョン・バカンの『三十九階段』のような、イギリスのクラシックな冒険小説の味わいを狙っているのかもしれない。やや読者を選ぶが、この手の話が好きな人にとっては、ご馳走といっていい。

ラストはベテラン翻訳家の回顧的エッセイ集『日々翻訳ざんげ エンタメ翻訳この四十年』(本の雑誌社)にしよう。

海外の小説を好きな人には分かってもらえるだろうが、この人が訳しているのなら安心して買えるという翻訳家が何人かいる。田口俊樹は、そのひとりだ。

そんな翻訳家が、誤訳を始めとする自らの失敗を中心にして、手の内を晒している。あれこれと読んでいた作品に、こんな裏話があったのかと、何度も驚いた。近年の海外小説の翻訳は昔に比べ、全体的にレベルが上がっていると思っているが、こうした翻訳家ひとりひとりの不断の努力があってのことだと、あらためて実感したのである。