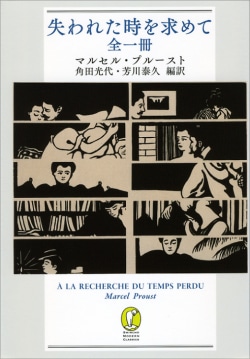

『失われた時を求めて 全一冊』

- 著者

- マルセル・プルースト [著]/角田 光代 [訳]/芳川 泰久 [訳]

- 出版社

- 新潮社

- ジャンル

- 文学/外国文学小説

- ISBN

- 9784105910037

- 発売日

- 2015/05/29

- 価格

- 2,750円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

コロナ・ノイローゼとプルースト

[レビュアー] 芳川泰久(仏文学者)

芳川泰久・評「コロナ・ノイローゼとプルースト」

世界で最も長い小説としてギネス世界記録に認定されている『失われた時を求めて』を、作家の角田光代さんと共に「たった一冊」の本に編訳したフランス文学者の芳川泰久さんが、コロナ禍での生活と翻訳への思いを綴った。

***

来年、没後百年をむかえるプルーストだが、すでにその助走ともいえる状態が何年も前からはじまっている。『失われた時を求めて』の第一巻『スワン家の方へ』の刊行百周年を記念して、シンポジウムや共同討議が開かれ、第一次世界大戦から百年を機に、プルーストと戦争についての著作や論文集が注目を集めた。そんななか、フランス国立図書館の電子コレクションの作業が進んで、「カルネ」と呼ばれる創作手帳や「カイエ」と呼ばれる小説執筆のための原稿帳などがウェブ上で閲覧可能になってきた。「カイエ」は順次、ベルギーの書店から出版もされているが、そこには詳細な注や解説が付され、オリジナルのページ・レイアウトも忠実に再現されていて、プルースト研究の深化が期待されるのに対し、ウェブ上の「カイエ」は、この小説家の創作過程にだれでも接近できるようにしてくれる。

そんな折、『失われた時を求めて 全一冊』が六年かけて版を重ねるとの知らせを受けた。うれしいはずなのに、なぜか同時につらさの感情が湧いてくる。この六年を振り返ると、記憶に残っているのはコロナ禍になってからのものばかり。その前が思い出せない。コロナ禍のもと、勤務先での学科主任の業務が重なり、ひたすらオンラインによる授業と会議の連続。当然、新たに対応しなければならないことが山ほど出てきて、忙殺されまくる。加えて、事務的なメールをいったいどれほど書いたろう。

しばらく続いたこの「戦闘状態」を潜り抜けられたのは、コロナ禍になる直前に、バルザックについて一冊書こうと思い立ち、深夜、関連資料を読んでは原稿を書いているからだ、と気づいた。と同時に、その非現実感にも驚く。

そしてまた新学期。担当の授業はすべて対面実施となり、正直に言うと、そのときわたしはパニックに陥った。高血圧をはじめ、身体は基礎疾患の予備軍みたいな状態だから、新型コロナ・ウイルスに感染したら重症化は免れない。ワクチンなど、まだ先の話だった。学生数が少ない演習クラスでも四十人いて、十五週の授業。九十分の授業を週六コマ担当する。その四十人が、症状のないコロナ感染者に接触する可能性を考えると、確率的に見て、教場は、高性能の換気機能を新たに設備したとはいうけれど、まぎれもないコロナの「戦場」である。頭のなかで、罹患の恐怖は高まるばかり。

必死に防御策を考えた。授業のあと、一時間もの帰宅ラッシュに自分は堪えられそうになく、車での迎えを家人に頼む。マスクは気密性の高いものを二重に。結果、歩道橋を急ぎ足で上がると、けっこう息苦しくなる。そしてアルコール系のハンドジェルの携行。それくらいしか思いつかず、不安は収まらない。ニュース映像で見た重症化した人の治療の光景が、時折、勝手にフラッシュバック的によぎる。いま思うと、ワクチンを打つまでは、完全にコロナ・ノイローゼだった。

あるとき、『失われた時を求めて』の主人公が小説を書く決心をする場面が思い浮かんだ。自分に残された時間で、小説を書き切れるだろうか、と老いる身体に問いかけるようなくだりである。コロナ禍で、バルザックについて書く時間とそれを取り巻くコロナに占領された時間のつながりがあまりにかけ離れていて、その非現実のような書斎から一歩現実に出て行けば、常に重症化の危険と隣り合わせで、こちらも絶えず身体に大丈夫かと問いかけていたからだろうか。

その場面から、主人公とその母親のヴェネツィア旅行の場面を連想した。母に旅へと連れ出され、ヴェネツィアでともに時間を過ごしながら、同時に、そこにいるはずの母がすでに死んでいる時間が流れ込んでくる不思議なくだりだ。これまでの日常がいつの間にか経験したことのない日常に変わり、その不思議さにどこかでつながっている気がした。

そして、主人公と祖母のバルベックへの旅も思い出された。祖母のいる隣室との壁を叩いて、いつでも自分を呼びなさいと言われた主人公だが、そんな祖母の思いやりに彼はそのとき気づけない。祖母が死んでから逗留したバルベックで、主人公はようやく、しかし切実に、祖母の存在のかけがえのなさを思い知り、いまは壁を叩いてもすぐ来てくれる祖母がいない現実に向き合う。自分のことを愛してくれた祖母がこの世からいなくなれば、そこに記憶されている自分もいなくなる。

そうか、主人公が小説を書くとは、作品の向こうにいる読者に向けて、自分はここにいますよ、小説を書いていますよ、という合図を送る「壁叩き」のような行為なのだと気づく。じっさいには、完成した作品があとから読者に届くのだが、書くとは、その読者に向けてひたすら壁を叩く行為で、まだ顔のない読者に対してコミュニケートしようとする意志に貫かれた営みなのだ。深夜、どれくらいいるかわからないが、読者に向けて書いていると思ったとき、わたしを取り巻く非現実感が消えていた。