「アートと書いて○○と読む」

みうらじゅんと辛酸なめ子が、古今東西のハダカをめぐって大いに語り合う!

山田五郎・評「『アートと書いて○○と読む』」

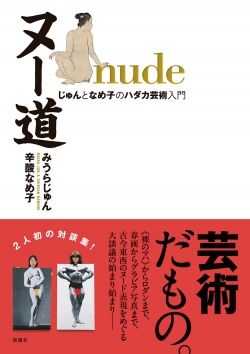

ともに武蔵野美術大学卒で、絵と言葉を生業にしてきたみうらじゅんと辛酸なめ子。二人が、ながらく抱いてきた「芸術」や「アート」に対するモヤモヤの正体に挑んだ対談集『ヌー道 じゅんとなめ子のハダカ芸術入門』が昨年12月に刊行。その読みどころをみうらさんの盟友・山田五郎さんが紹介します。

***

あきらかに無理があるいいわけも、あまりに堂々と押し通されると、つい許してしまったり、呆れるのを通り越して笑ってしまったりもする。

『ヌー道』は、アートという名のいいわけが、いかに堂々と見逃され、いかに滑稽な事態を招いてきたかを教えてくれる対談集。語り合うのはこのお二人だ。

700巻を超えてなお増殖中のサグラダ・ファミリア的コラージュ大作“エロスクラップ”や、既存の裸体画に下着を上描きして脱構築する“穿かせたろう”など、やることなすこと現代アートの文脈に沿っていながら、それを指摘すると頑なに否定し、しまいには怒り出すみうらじゅん。本名の池松江美名義でどう見ても現代アートな活動を続けていながら、そこに触れると妙に恥じらい、ついには謝り出す辛酸なめ子――。共に武蔵野美術大学の出身で、絵画と文章を生業としながら、アーティストと呼ばれることを喜ばない。

酒の席では時に面倒くさいお二人に、古今東西のアートとヌードを語らせれば、よくある「芸術か猥褻か」論議で終わらせてくれるはずがない。芸術と猥褻は必ずしも背反せず、両者の境は常に曖昧で幅がある。それを二者択一で断ずるのは意味がないだけではなく無理があり、無理が高じてしばしば滑稽な事態に陥ることを、その道のプロたる彼らは熟知している。

たとえば、みうらじゅんが“ヌー銅”と命名した、日本全国の公園や駅や役所に置かれたヌード銅像。善男善女が行き交う公共の場に、あられもない裸像が寄付金や公金で設置されている状況は、冷静に考えればどうかしている。そんな異常事態がまかり通るのも、「芸術なら裸でも認められる」という理屈でなんとなく納得させられてきたからにほかならない。だが、これもよく考えれば何の説明にもなっていない。問題は、認められるか否か以前に、数ある芸術の中からなぜよりにもよってヌードを選んだのかという点にあるからだ。

答を先にいってしまうと、「芸術なら裸も認められる」からではなく逆に「裸なら芸術と認められる」から。西洋美術における裸体表現は、無理ないいわけを押し通し続けることで、ヌードとアートの因果関係を逆転させてしまったのだ。

アートに懐疑的なお二人は、もちろんそこを見逃さない。早くも第2章の見出しにおいて、一言で核心を突いてくる。曰く、「アートと書いて“いいわけ”と読む」。

ルネサンスは古代ギリシャ・ローマの享楽的な裸体表現を単に復興しただけでなく、それを禁欲的キリスト教文化に組み込むという無茶に挑んだ。そこで考案されたのが、聖書や神話の登場人物、つまり同時代に実在しない歴史上の人物を描く場合には裸もやむなしといういいわけだ。かつて「東京都青少年の健全な育成に関する条例」をめぐる議論で耳にした、“非実在青少年”を思い出す。

このいいわけは、やはりルネサンス期に確立されたアートという概念に上手くなじんだ。“非実在裸体”は、まさに時代を超越した普遍的な美を表現するアートにほかならないというわけだ。かくして非実在裸体は“ヌード”と呼ばれて実在裸体“ネイキッド”の上に立ち、西洋美術の堂々たる王道として開き直ることで、ヌードこそがアートであると人々に思い込ませることに成功した。

“ヌー銅”にしても、普通に服を着た銅像では、実在する人物の記念像と区別がつかない。そこにあるはずのない裸だからこそ、非日常的なアートと認識されるのだ。「アートと書いて“非常識”と読む」といってもいい。

本書でも言及されているが、特に我が国では戦前に軍人の銅像を乱立させた反省から、平和を象徴するパブリック・アートが好まれた。公共の場に無防備な裸をさらせる国は、間違いなく平和といえる。今日の日本が“ヌー銅”だらけなのは、「ヌードと書いて“平和”と読む」からだったのだ。

困ったことに、アートといういいわけは確かに欺瞞であり違和感に満ちてはいるが、そこが逆に面白く、憎みきれないところでもあったりする。

「いつか未来人がこの違和感に気がつくんですかね」

「とうとう芸術の正体が暴かれるでしょうね」

そう語るお二人は、とうに芸術の正体に気づいている。だからアーティストと呼ばれることを喜ばない。だがその一方で、彼らはアートといういいわけが生む違和感を面白がり、それを制作の原動力とするアーティストでもあるのだろう。その証拠に、図版も豊富な『ヌー道』はそれ自体が“アートを疑うアート”というメタ作品に仕上がっている。お二人にとっては不本意極まりない評価だろうが、苦情はまた飲みに行ったときにでもゆっくり伺うので、この場はひとつお目こぼしを願いたい。