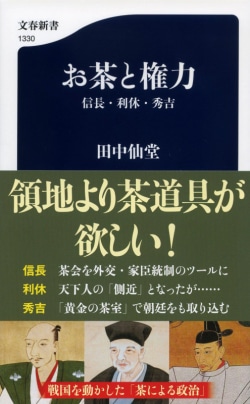

『お茶と権力 信長・利休・秀吉』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

【聞きたい。】田中仙堂さん 『お茶と権力 信長・利休・秀吉』

[文] 桑原聡(産経新聞社 文化部編集委員)

■戦国時代動かした「新兵器」

田中仙堂さん

茶人がお茶を軸にして、戦国時代を描いた作品だ。

甲斐の武田勝頼攻めの急先鋒(せんぽう)として活躍した滝川一益は、織田信長から褒美として遠国の領地を与えられたが、こんな遠国に置かれて茶の湯を楽しむこともできなくなった、とぼやく。滝川が欲しかったのは茶入れの名品だった。

朝倉氏を滅ぼした信長は、同氏が所有していた室町将軍家由来の掛け軸を茶会で参加者に示す。同氏滅亡をこれほど明瞭に物語る品はないからだ。

信長は、由緒ある茶道具を家臣統制のツール、茶会を上意下達と情報収集のためのメディアとして利用する手法を確立、豊臣秀吉はこれを継承し天下人となる。

「戦国時代というと、武力中心という思い込みがありますが、実はお茶という文化も確かに歴史を動かしていたのです」

東大大学院で歴史社会学研究のイロハを学び、現在は大日本茶道学会の会長を務める。本書の記述を魅力的にしているのは研究者の冷静な目、茶人の鑑識眼、そして人間存在の深奥に注ぐまなざしだ。

特に茶堂(茶事を司(つかさど)る頭)として信長と秀吉に仕えた千利休をめぐる記述では際立つ。なぜ秀吉は利休に切腹を命じるに至ったのか。秀吉の心の動きを推理するプロセスは、本書の白眉といってよい。

秀吉が正親町(おおぎまち)天皇の御前で開いた禁中茶会は、政治利用の典型だが、これが成功裏に終わる。

「秀吉の茶会への関心は変化し、精神的な交わりを求める場として捉えるようになっていった」

そんな秀吉の目に、茶会という政治の中枢にいた利休は、あまりに強い政治性を帯びて映った。つまり、利休がいる茶会は、参加者が利休に忖度(そんたく)し、精神的な交わりの場とはなり得ないというのだ。

従来の秀吉観の変更をも迫る刺激的な著作である。(文春新書・935円)

桑原聡

◇

【プロフィル】田中仙堂(たなか・せんどう)

大日本茶道学会会長。昭和33年、東京都生まれ。東京大大学院社会学研究科博士課程単位取得。著書に『千利休 「天下一」の茶人』『岡倉天心「茶の本」をよむ』など。