『雨滴は続く』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

逆接と笑いの連鎖ででき上がった小説が放つ 「作中主人公と、睨み合って対峙する」醍醐味。 西村賢太『雨滴は続く』

[レビュアー] 吉田大助(ライター)

■物語は。

これから“来る”のはこんな作品。

物語を愛するすべての読者へ

ブレイク必至の要チェック作をご紹介する、

熱烈応援レビュー!

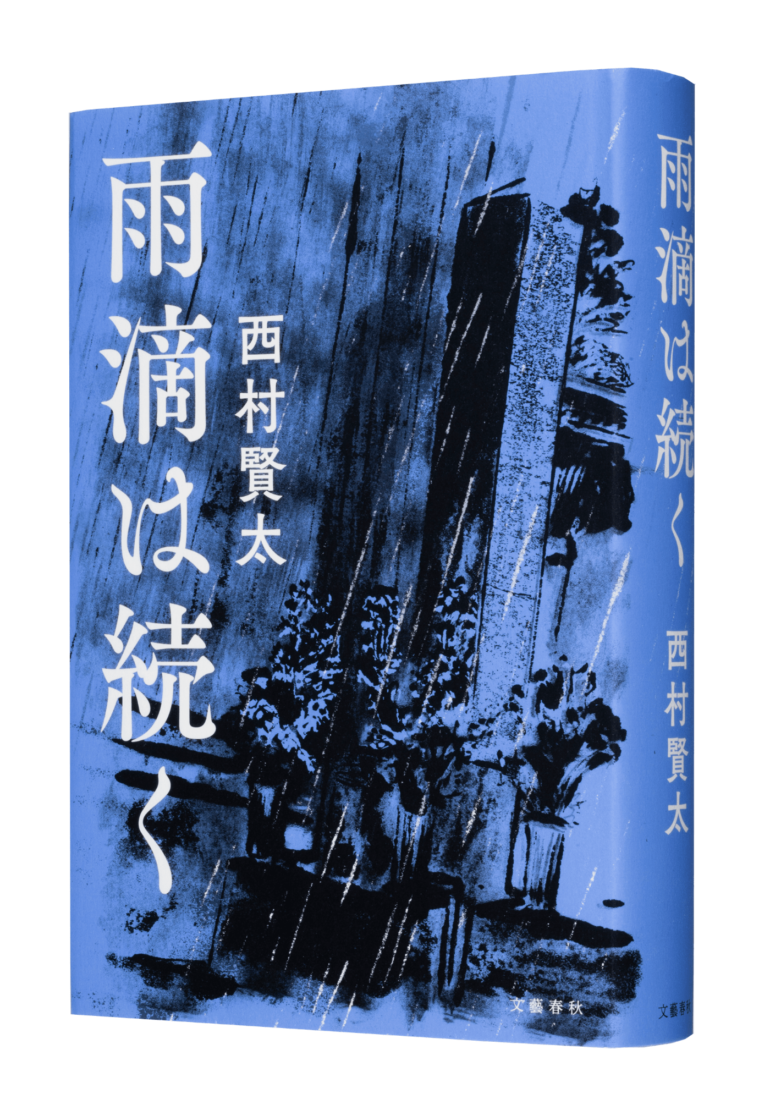

■『雨滴は続く』西村賢太(文藝春秋)

逆接と笑いの連鎖ででき上がった小説が放つ 「作中主人公と、睨み合って対峙す…

『苦役列車』で第144回芥川賞を受賞した直後の2011年夏、週刊誌で西村賢太氏にインタビューする仕事があった。が、喫茶店で30分待ったところで順延になった。出版社の広報担当の方によれば、「編集者が自宅まで行って説得しています。中にいる西村さんにずっと呼びかけているんですが、天照大御神みたいに引きこもって出てこないんです」。アマテラスオオミカミ、という言葉を日常会話で耳にしたのは初めてだった。現実と虚構の境界線が歪む、西村作品そのもののような磁場に触れ、テンションが上がったことは言うまでもない。リスケ日の取材では、平身低頭状態からサービス精神満点のトークが始まり、アマテラスオオミカミとのギャップにも心をくすぐられた。

それ以来お会いできずにいた西村氏が、今年2月5日に急逝された。『雨滴は続く』は、私小説作家を標榜してきた著者による、北町貫多(≒西村賢太)シリーズの最新作。最終回を残して連載終了となった、未完の大作だ。2004年の暮れ、ほぼプータローの貫多は三七歳になっていた。同人誌に発表した小説が評価され商業文芸誌に転載されると、別の文芸誌から声がかかり、短編小説の執筆依頼を受ける。その後も複数の出版社から依頼が舞い込むようになり、初単行本の表題作となる中編小説「どうで死ぬ身の一踊り」を発表するや芥川賞にノミネートされ──。

芥川賞受賞後各種メディアに引っ張りだことなった著者の、いわば前日譚を題材にした本作は、腐れ縁の古書店主が作中で言うところの「成り上がり」ストーリーだ。その合間合間に、風俗嬢の〝おゆう〟と、私淑する私小説作家・藤澤清造の命日に一度だけ会った新米新聞記者・葛山久子を、貫多が(勝手に)天秤にかける内面的葛藤が挿入されていく。作中に充満しているのは『DEATH NOTE』ばりの論理(屁理屈)であり、逆接に逆接を重ねられると通常は論旨を見失ってしまうものなのに、「自分勝手!」といった読者のツッコミを誘発することで、むしろの作品にめり込ませていく。〈根が自己中心思考に凝り固まっている点は間違いなくその通りながら、一方の根は極めてTPO尊重主義にできている〉と、自己の本質を語っている一文の中にも逆接が顔を出すからたまらない。

ほぼ同じ展開をなぞる独り相撲が繰り返されていくだけだ。それなのに、寄せては返す波の形は全て微妙に異なり、永遠に見ていられる……と感じるのと似たような心境に陥っていく。とにかく面白い。つまり、笑える。かつてないほど笑いの分量を膨らませているのは、作家として世に出ていった事実を自慢と取られないための煙幕であり、壮大な照れ隠しであるようにも思える。

自作に対する信念も、大きく二ヵ所で率直に吐露されている。特に、初めての短編がボツになった際、編集者に「〝若き日の失敗談〟を、半ば得意気に綴った」と評されたことに対して、貫多が心の中で反論する場面は忘れ難い。〈これを読んで、振り向いて一寸足元の後ろをご覧なさい、と。/首まで土中に埋まりながらも、傲然と顔を上げてる十六歳の社会不適合者と、きっと視線がかち合うはずである。/作中主人公と、睨み合って対峙する。──この感覚に出会わすのも、小説を読む上での一つの醍醐味であり、またそれは、小説のかたちの一つのありようでもあるのではないか〉。

そうやって書かれた小説が、文壇で評価され、世の中にも受け入れられた。その事実は、いつまでも消えることはない。

■あわせて読みたい

■『夏が破れる』新庄 耕(小学館)

いじめに遭い不登校を続けていた中学三年生の進は、夏休みの二ヵ月間、沖縄へ離島留学する。周囲が金網で囲まれた施設の責任者は、佐藤信介と優子の夫婦。施設にはもう一人、ナオミという少女がいて……。〈作中主人公と、睨み合って対峙する〉体験の果てに、不可思議な高揚感が待ち構えている。