『お銀ちゃんの明治舶来たべもの帖』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

「このミス」大賞・隠し玉からデビューした人気作家の生き残り術は、自分の「売れ筋」を作ること

[レビュアー] アップルシード・エージェンシー

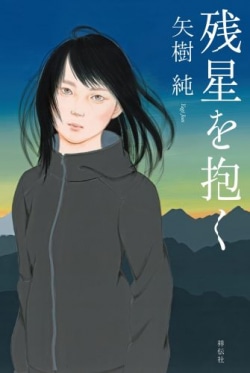

(左から)柊サナカさんと矢樹純さん

「このミステリーがすごい!」大賞(以下:「このミス」)の編集部推薦「隠し玉」で作家デビューした矢樹純さんと柊サナカさん。ほぼ同時期にデビューしたお二人は、「隠し玉」出身というだけでなく、女性作家には少ない「武道好き」という縁もあり、互いに作家としての歩みに注目してきたそうです。

今回は、それぞれの新刊発売を機に、デビューの経緯や執筆方法、作家としての苦悩などを語り合っていただきました。お二人の作品の魅力が際立つ内容であるとともに、作家志望者や新人・若手作家にとっても必読のリアルな内容をお楽しみください。

(聞き手:アップルシード・エージェンシー)

■新人賞では、自分の読み手としての「ものさし」が試されている

――小説家デビューの経緯を教えてください。

矢樹純さん(以下、敬称略) 2002年から漫画原作者として活動を始めたのですが、漫画原作だけでは食べていけないかもしれないという危機感から小説家を目指すようになりました。ミステリーにハマったのは新本格がきっかけだったので、まずはメフィスト賞に挑戦しました。残念ながら賞はいただけませんでしたが、応募作すべてに送られる選評に「後半が失速してしまった。惜しい。もう一歩。」とあったんです。改稿して「このミス」に応募したら、「隠し玉」に選ばれて、2012年にデビューしました。

柊サナカさん(以下、敬称略) デビュー作の『Sのための覚え書き かごめ荘連続殺人事件』、とても驚いたのを覚えています。電車の中で読んでいたのですが、中盤以降、世界観がひっくり返るような仕掛けがされていて、「え!」と思わず声を出してしまいました。

――最近、SNSでは作家や出版関係者による「新人賞に落選した作品を修正して、応募しても無駄」というような投稿も見られますが……。

矢樹 新しい作品を書く時間がなかったこともありますが(笑)、600枚近い長編作品を無駄にはできないという気持ちもありました。でも、指摘を受けた後半において、トリックから犯人から全部変えたので、「修正稿」に自信はありました。柊さんは、2013年にデビューされていますね。

柊 はい、矢樹さんがデビューした翌年です。私は大学卒業後、ずっと仕事をしてきたのですが、結婚や出産・育児で、家にこもりがちになっていたんです。そこで、もともと読書が好きだったので、第1子が2歳で第2子がおなかにいるときに、小説を書いてみようと思いつきました。夫に「子ども(第1子)が幼稚園に入るまでの3年で新人賞を受賞する」と宣言、ポメラを買って執筆を始めました。初めての作品は自分でボツにしたんですけど、2作目は納得がいくものが書けたので、「このミス」に応募したら「隠し玉」に選んでいただくことができました。

矢樹 「3年で新人賞を受賞する」は達成されたんですか?

柊 はい。妊娠中の異常なテンションの為せる業かも(笑)。

矢樹 有言実行ですね。凄い!

柊 2作目は自分で面白いと思っていましたので、「もしこの作品がダメなら、読み手としての自分のものさしが歪んでいるのだから、この道に進まないほうがいいんじゃないか」と考えていましたね。

矢樹 それ、分かります。私もメフィスト賞で「もう一歩」とあったので、「自分が面白いと思った作品が箸にも棒にも掛からないなら諦めるけど、もう一歩なんだったら絶対にイケる」と根拠なく思っていました(笑)。そういう自分の価値観に対する信頼は大事ですよね。

柊 そのわりに私は応募作で、長い回想が4回も入っているとか、小説作法的にまずいことはいっぱいやっていて、デビュー前にはずいぶん書きなおしましたけど(笑)。

■小説を書く原体験は子ども時代にあった!?

――おふたりとも小説の書き方は、独学だったんですね。

矢樹 ミステリーをたくさん読んできたんだから書けるだろうと思って、勉強なしでいきなり書き始めました。その時点で漫画原作はやっていましたが、シナリオ形式で書いていたので、小説は全然違います。当時、端正な文章を書かれる三津田信三さんにハマっていたので、「上手に書かなきゃ」と気負って書いた記憶があります。

柊 私も同じです。「このミス」の受賞者を調べると、肩書が医師や弁護士など凄い人ばかりで、これは勉強して競っても負けると思って、敢えて何も勉強せずに(笑)。ただ、やっぱり本はたくさん読んでいたので、その中から自分の好きなテイストを組み合わせていった感じです。

――子どものころから書いていましたか?

柊 プロットは書いていました。といっても、設定とメモ書きみたいなものです。久美沙織さんや新井素子さんが活躍されていた80年代のコバルト文庫が大好きだったので、自分だったらどんなものを書くだろうと授業中もふわふわと考えていました。

矢樹 私は漫画も大好きだったので、一条ゆかりさんの『有閑倶楽部』をもじって「霊感倶楽部」という小説を書いていました。男女3人ずつの6人組で、お化けが絡む事件が起きるようなものを書いては、友だちに読んでもらっていましたね。

柊 矢樹さん、そのころ、どんな漫画雑誌を読まれていました?

矢樹 『ハロウィン』が好きでした。

柊 やっぱり! 周囲の女の子たちが『りぼん』や『なかよし』を読んでいるのに、私はひとりで『ハロウィン』を読んでいました(笑) なんとなく矢樹さんのご本やTwitterを読んで、ひょっとしたら……と思っていたので、嬉しいです。

■アイデアはどうやってストックしている?

――小説家を生業とするようになった今、創作のアイデアは何から得ていますか?

矢樹 子どもの頃と変わっていないかもしれません。やっぱり読んだ本から着想のヒントを得ることが多いです。といっても私は物理トリックをあまり使わないので、人を驚かしたり欺いたりするパターンのアイデアです。具体的には、「ある嘘が暴かれると、謎解きのための次のピースが生まれる」といったようなもの。だから人とはかぶりにくい。そうしたピースをたくさんストックしています。

最初はノートに手書きしていたのですが、最近はメモアプリに移し、シチュエーション別、ネタ別、セリフ別……とカテゴリごとに整理しています。これを眺めながら最初のアイデア出しをするのですが、ノートよりアプリのほうが捗っています。ただ、実際にプロットを作るときは、使えそうなアイデアを一回紙に書き出すという工程が必要です。アプリは便利だけど、デジタルから一気にプロットへは行けないですね。

そしてアイデアに詰まると、また本を読んだりします。すると、本とは関係ないアイデアがぽっと出てきたりして、進むことがよくあります。柊さんは、写真を題材としたミステリーを書かれていますが、写真展はもちろんのこと映画や美術展など行動的ですよね。

柊 私も小説や漫画から人生相談までいろんなものを読みますし、知らないところにも行ってみます。私は写真でも着物でもターゲットが決まるとのめりこんで、一日全部そのことに費やしてしまいます。そのコンテンツもその過程も、すべてアイデアの源泉になっていると思います。矢樹さんは9つのマスになっているマンダラチャートってご存じですか。自分の快、不快に触れたものを真ん中のマスに書いて、時間があるときに残りの8つのマスを適当に埋めていく。そうすると発酵して物語ができてくる、というものです。

矢樹 さそうあきらさんが『マンガの方法論 超マンガ大学』で紹介されていたものですよね。私は、ドラマ化された『あいの結婚相談所』などの漫画原作をやっていた頃は、マンダラチャートを使っていました。

柊 私は、今もマンダラチャートを使って、プロットを考えます。ただ、後で見返したときに、何を思って書いたのか全然分からないことも多くて。ルンバ貝とか(笑)。

■物語が先か、アイデアが先か

――アイデアのまとめ方やプロットの作り方をお聞きしたいのですが、それでは物語とアイデア、どちらが先に生まれますか。

矢樹 デビュー作はトリックが先で、「このトリックを小説にしたい」という思いがありました。けれど、2作目以降はまず物語が先で、物語に合うトリックを当てはめる形になりました。これは長編も短編も同じです。

柊 あとからトリックを当てはめるって難しいですよね。さすがです。

矢樹 漫画原作者時代から、仕事として書くときには、オーダーをいただくことが多いんです。ミステリーやホラーなどのジャンルが指定されていたり、こんな感じの主人公で、とイメージが決まっていたり。こちらから企画を出すときも、編集者さんが欲しているものを研究して出すわけですから、完全に自由ではないですよね。そういう不自由な状態から上手く「型にはまる」アイデアを出すことの方が私は得意なんだと思います。物語を作る段階は、自由すぎて逆に悩むことが多いんですが、柊さんはどのように物語を作っておられますか。

柊 答えになっているか分からないのですけど、私は映画の予告編がとても好きなんです。その映画の魅力や面白さがぎゅっと濃縮されていますよね。なので、物語を作るときも、まずは頭の中に映画館があって、そこで流す映画の予告編を作ります。例えば、新刊の『お銀ちゃんの明治舶来たべもの帖』だったら、教室でいう写真学校の学生たちの映像に、「時は明治35年。女子だけが通う写真学校がありました」というナレーションが流れる。切り替わってバナナの絵、「夏山さん」「夏山さん」「夏山銀さん!」という先生の声、画面が引いていき、頭の中を想像のバナナでいっぱいにしていた銀が、ハッと気づく。みんながこちらを見ていることに気づき、教師に叱られる――というふうに始まります。

そのあとに本編を流していきます。といっても、いきなり完成形ではなく、この場面とこの場面をつなぐには、こんな展開をして……という感じで、巻き戻してやり直すこともあります。最初にその本編を楽しんでいるのは観客の私で、いい感じに上映できたら、その脳内映画館で上映された映画を「ノベライズ」して、みなさんにもおすそわけする感覚です。ですから、読者が最初の観客である私と同じような感情になってくれたらなあと思いながら、書いています。

矢樹 なるほど! 私もトリックを考えるときに、読後感ではないけど、「この大ネタを出したときに読者にどういうふうになってほしいか」――例えば、驚かせたい、怖がってほしい――などは考えます。

■企画を立てるときは、書きたいもの、書けるもの、売れ筋の接点を探す

――作品を生み出すときに、いちばん苦しいのはいつですか?

柊 書きたいもの、書けるもの、売れ筋という、それぞれの〇があるとしたとき、ナチュラルに大きく重なっている作家がいますよね。興味関心や得意なところがそのまま売れ筋で、ベストセラーを狙いやすい。私はその重なりが少ないから、企画段階で自分の書きたいものを売れ筋に寄せていく作業に本当に苦労をします。好きなように書いていいなら苦しいことはないのですが、書きたいものはたいてい売れ筋と重なっていないので……(笑)。

――今の自分に書けるものを把握するのも難しいですよね。

柊 たしかに書いてみないと分からないところもあります。『天国からの宅配便』も、私の中では、最初は感動路線でもほんわかテイストでもなかったんです。連作短編集ではあるけれど、そもそも全話タッチがばらばらでした。けれど、出版社のみなさんがコンセプトを気に入ってくれて、感動路線に振り切ることになり、結果ご期待にそうことができました。そこは出版社にうまく風穴を開けていただいたな、という気がしました。

矢樹 私はミステリーを書くことが多いし、書けるのもミステリーとホラーぐらいなのですが、ミステリーの中の売れ筋はつかめていないかも(笑)。書きたいもの、書けるものは分かっているけど、売れ筋と重なる部分を探りながら書いているような気がします。

あとは、漫画原作から来ているので、小説を書く「体力」がまだ十分についていないとは思っています。書きたいものを小説という形で出すところに苦労します。少しずつ力はついてきていますが、もう少し楽になるといいかな(笑)。でも自分の成長が感じられるところなので、いちばん楽しくはありますね。

柊 頭の中で流れている物語の予告編はいい感じでも、読んだ人が同じ物語としてダウンロードできるように書くのは難しいです。

矢樹 最近は、一発OKなものは書けなくていい、第一稿はどうせ修正するんだから、と思って提出するようにしています。完璧を狙うと前に進まなくなってしまう。なので、面白さだけは最初でクリアするようにしますが、読みにくいところや編集者さんが違うふうに受け取ってしまったところを指摘してもらって、ブラッシュアップしていきます。だから、編集者さんの存在は大切です。

■闘いに新しい仕事……自分の道を生きる女性たちの姿を描いた新刊

――さきほど、柊さんのお話にも出てきましたが、おふたりとも今月には、新刊が上梓されます。

矢樹 『夫の骨』で日本推理作家協会賞短編部門をいただく前から、担当編集者さんとご相談していた長編がようやく『残星を抱く』という書き下ろし単行本として出版されます。もともとは、女性保安官が殺し屋に襲われ、深夜の森で闘う『追撃の森』(ジェフリー・ディーヴァー)を私なりに書いてみたいと思ったのがきっかけです。この本では、家族の問題を抱えている女性がそれを原動力にして闘い、どんどん強くなっていく。こういうカッコいい闘う女性の姿を描きたかった。だから『残星を抱く』でも、女性主人公は主婦なのに山の中をめちゃくちゃ走り回って襲撃者と闘っています(笑)。

私は今年で作家デビューしてから10年経ちますが、長編はまだ3作目。やはり長編は短編以上にカタルシスが大きくなければいけないと思ったので、書くときもプレッシャーでしたが、今でも読者にどんなふうに読まれるのか怖くてしかたがないです。

柊 私の『お銀ちゃんの明治舶来たべもの帖』は、初の歴史小説です。明治時代に実在する女性だけの写真学校があるのですが、日本カメラ博物館のご協力で貴重な資料をたくさんご提供いただき、この企画が実現しました。

明治時代のカメラは、とても面白い題材です。今のスマホの技術革新は素人には分からないブラックボックスですが、明治のカメラの変遷は「軽くしたかったんだな」「持ち運びをしたかったのかも」など、見たら分かります。調べるのも楽しかったので、書くのも楽しく書けました。

とはいえ、主人公のお銀ちゃんを食いしん坊という設定にしたものだから、当時の食べ物を調べるのには苦労しました。第一話でバナナが登場するのですが、最初に食べた人がどう感じたのか知りたいと思って、国立図書館で資料を探しました。遣欧使の記録が残っていたんですが、「バナナの味、梨に似たり」と書いてあるんですよ(笑)。私はあんまり味にこだわらない人間なんですけど、でも「うーん、バナナが梨? 梨に似てるかな? 当時の人にとったら梨なのかな?」とさんざん考えながら書きました。

――それぞれ女性が主人公ですが、作品を通じて伝えたい女性の生き方への想いをお願いします。

矢樹 「闘っている女性はカッコいい」という気持ちで書き始めて、私が『追撃の森』を読んだときのワクワク感を抱いてほしいと思って書き終えたので、女性がこうあるべきだとか恥ずかしいぐらい考えていないのですが……。でも、「女性が闘って強くなって、最後には勝ってほしい」という気持ちはいつでも持っています。

柊 作品には描き切れなかったのですが、明治時代には写真は呪術的で怖いというイメージが持たれていました。写真に撮られると手が大きくなるから手を隠すとか、真ん中で写ると魂が多めに抜かれるとか信じられていたんです。そんな時代に、一般的でない写真の世界に飛び込んで、新しい職業として挑戦しようと学校に通った女の子たちの姿を書いてみたいと純粋に思いました。卒業生には、女性編集者兼カメラマンとして活躍した人もいたそうです。

――ありがとうございました。今後のおふたりのご活躍が楽しみです。

(終)